- Labor oder Straße? Beides! So testet TOUR

- So testet TOUR: Bergabparcours

- So testet TOUR: Systemsteifigkeit

- Neuer Prüfstand für die Fahrstabilität

- Kräftespiel

- So testet TOUR: Komfort am Lenker

- So testet TOUR: Sitzposition

- Messpunkte

- So testet TOUR: Neue Bewertung

- Die wichtigsten Änderungen im TOUR-Test

- Die wichtigsten Begriffe rund um die TOUR-Bewertung

- Simulationsrechnungen für Profi-Rennen

Labor oder Straße? Beides! So testet TOUR

Fahrtests sind gesetzt, aber Labortests sind auch wichtig – die TOUR-Testphilosophie im Überblick.

Was macht ein gutes Rennrad aus? Und wie ermittelt und quantifiziert man den mehr oder weniger gelungenen Fahreindruck? Fahren, fahren und nochmals fahren? Auf jeden Fall ist Fahren eine gute Idee, denn dafür werden die Räder schließlich gemacht. Und natürlich arbeiten in der Redaktion einige erfahrene Tester, die schon viele Räder erprobt haben und fundiert vergleichen können. Aber neben diesen subjektiven Faktoren spielen objektive Fakten bei TOUR traditionell eine große Rolle.

Unser Ziel ist es, Fahreindrücke zu quantifizieren, in Zahlen zu fassen und objektiv vergleichbar zu machen. Wo das einfach geht, ist Messen verbreitet, zum Beispiel beim Gewicht; eine Waage hat schließlich jeder herumstehen. Aber unser Ehrgeiz geht weiter. Wir wollen ein belastbares Gesamtbild eines Rades, unabhängig von der Tagesform der Testfahrer. Deshalb nutzen wir auch Labortechnik, um den Rädern auf den Zahn zu fühlen. Wir erfassen im TOUR-Labor Steifigkeitswerte in mehreren Aufspannungen, um Komfort, Fahrstabilität und die Reaktion des Rades auf harte Tritte zu erfassen.

Als Performance-Kriterium messen wir bei Wettkampfrädern die Aerodynamik im Windkanal. Zusammen mit dem Gewicht lässt sich damit gut abbilden, wie schnell ein Rad unter welchen Umständen rollt – jeweils gleiche Leistung des Fahrers vorausgesetzt. Aufgrund der erhobenen Daten und Erfahrungen können wir fundierte Kaufempfehlungen aussprechen und machen Dinge vergleichbar, die auf Basis von Herstellerangaben nicht vergleichbar sind, da zu viele verschiedene Test- und Messmethoden im Umlauf sind.

Höhere Steifigkeit ist bergab sehr deutlich zu spüren. - Jens Klötzer, Testleiter

So testet TOUR: Bergabparcours

Die Wahrheit liegt auf der Straße. Wir sind mit aktuellen und historischen Rädern losgezogen, um unser Testsystem im Vergleich zu überprüfen und die Notenskalen zu justieren.

Irgendwie fahren ja alle Räder, wenn Luft im Reifen ist. So auch ein Vitus Carbone 9, Jahrgang 1988. Im Prinzip reichen aber ein paar Hundert Meter Anlauf, um zu verstehen, wie sehr sich die Entwicklung weitergedreht hat. Im direkten Vergleich zu modernen Rädern ist die butterweiche Auslegung des Vitus krass. Dass darauf einst die Tour-de-France-Heroen um die Wette zu Tale gerast sind, ist im Nachhinein nur schwer zu verstehen. Bei jedem Manöver muss das Eigenleben des Rahmens einkalkuliert werden; dieses fällt umso wilder aus, je mehr der Fahrer wiegt.

Unsere leichten Tester, die um die 70 Kilogramm wiegen, tragen bei den Testfahrten daher bis zu 20 Kilogramm gut verzurrten zusätzlichen Ballast. Dranzubleiben am besten Race-Allrounder des Jahrgangs 2023, dem Specialized Tarmac SL8, erweist sich mit dem Vitus aber auch ohne Ballast als Ding der Unmöglichkeit. Denn das Tarmac fährt im Vergleich wie auf Schienen, lässt sich null Komma null aus der Ruhe bringen. Das verschiebt den Wohlfühlbereich hin zu deutlich höheren Geschwindigkeiten. Mehr Vertrauen bedeutet, später zu bremsen und mehr Tempo durch die Kurven zu tragen.

Alt versus neu

Wir fahren das Vitus die vollen 520 Tiefenmeter auf der geschwungenen Nebenstrecke am Monte Baldo in der Nähe des Gardasees. Es geht, aber viel Spaß macht das nicht, da kann das Rad noch so glitzern und nostalgische Erinnerungen hervorrufen. Sorry, aber das ist nach heutigen Maßstäben mangelhaft. Canyons Endurace kommt dem SL8 nahe, erreicht aber nicht das gleiche Maß an Unerschrockenheit. Entsprechend sortieren wir es in der Fahrstabilität etwas hinter dem Specialized ein. Nach oben deckeln wir die Werte. Mehr Steifigkeit führt also nicht zu noch besserer Bewertung. Ebenso verfahren wir mit allen weiteren Steifigkeitswerten, die nach oben (Tretlagersteifigkeit) oder nach unten (Komfort vorne/hinten) gedeckelt sind.

So testet TOUR: Systemsteifigkeit

Auf welches Teil des Rennrads kommt es besonders an, wenn wir uns in pfeilschnelle Abfahrten stürzen? Was ist maßgeblich für die Fahrstabilität? Der neue TOUR-Test zur Fahrstabilität hat die Antworten.

Rennradfahren ist ein Spiel mit den Kräften der Physik. Die Kräfte fließen vom Untergrund über Reifen, Laufräder, Gabel und Rahmen, Lenker und Sattelstütze bzw. den Sattel zum Fahrer. Was wir spüren, wird durch die ganze Kette dieser Bauteile beeinflusst. Vertikal sind Rahmen, Gabeln, Laufräder und Reifen ziemlich verwindungssteif und bilden zusammen unser “Fahrwerk”, quer zur Fahrtrichtung leistet der Verbund deutlich weniger Widerstand. Bei hohem Tempo, beim Einlenken in Kurven, bei Bodenwellen oder sonstigen Einflüssen, zum Beispiel auch durch Seitenwind, entwickelt das seitlich nachgiebige Rennrad ein Eigenleben, das auf Kosten der Fahrpräzision geht.

In der Kette aus Reifen, Laufrad, Gabel und Rahmen, über welche die Ereignisse vom Untergrund zum Fahrer gelangen, ist der Rahmen das schwächste Glied und damit normalerweise prägend für das Fahrerlebnis. Physikalisch betrachtet, haben wir es mit einer Reihenschaltung von Federn zu tun; bei dieser Anordnung dominiert das schwächste Glied der Kette den Gesamteindruck. Das ist leicht nachvollziehbar: Wenn der Reifen schlaff ist, geht jede Kontrolle dahin, egal wie steif Rahmen und Gabel sind. Rahmen und Gabel messen wir in unserer neuen Aufspannung stets zusammen – so wie sie auch auf der Straße wirken.

Steifigkeitswerte

Damit ist ausnahmslos jedes Rennrad messbar, egal wie Gabel und Rahmen integriert sind. Die kombinierten Steifigkeiten von Rahmen und Gabel liegen bei 9 Newton pro Millimeter (N/mm) und mehr bei sehr steifen Systemen (die wir mit der Note 1,0 belegen), sehr schwache Rahmen-Gabel-Systeme kommen auf 5 N/mm oder weniger und werden mit der Note “mangelhaft” bewertet. Solche Räder sind fahrbar, bewegen sich aber weit außerhalb der aktuellen technischen Möglichkeiten.

Die Quersteifigkeit der Reifen ist nach Messungen von TOUR mit 40–50 N/mm um ein Vielfaches höher als die von Gabel und Rahmen. Laufräder sind tendenziell noch einen Tick steifer; typische Werte liegen bei 45–50 N/mm für Vorderräder, extreme Konstruktionen kommen auf 60–75 N/mm. Die Gesamtsteifigkeit einschließlich Reifen und Vorderrad liegt für ein sehr steifes Rad bei knapp 7 N/mm. Die Gesamtsteifigkeit ist immer geringer als die kleinste Einzelsteifigkeit in der Steifigkeitskette.

Neuer Prüfstand für die Fahrstabilität

Neue Aufspannung, neue Werte: Sehr gute Rahmen-Sets erzielen Werte von 9 N/mm und mehr.

Mit dem neuen Prüfstand für Fahrstabilität testen wir Gabel und Rahmen zusammen; Laufräder und Reifen können wir rechnerisch mit einbeziehen – so haben wir den vollen Überblick, welche Komponente welche Wirkung entfaltet. Der Wertebereich für Rahmen plus Gabel liegt bei 5 bis 11 N/mm. Werte über 9 N/mm erachten wir als sehr gut. Das Notenspektrum entspricht näherungsweise der bisherigen Bewertung von getrennt gemessener Rahmen- und Gabelsteifigkeit. Eine direkte Umrechnung der bisherigen Einheit (Newtonmeter pro Grad, Nm/°) in die neue (Newton pro Millimeter, N/mm) ist jedoch nicht möglich.

Kräftespiel

In Schräglage, bei schnellen Richtungswechseln oder dem schrägen Überfahren von Bodenwellen, treten Kräfte quer zur Fahrtrichtung auf, die auf alle Bauteile zwischen Untergrund und Fahrer wirken. Mehr Quersteifigkeit erhöht bergab die Kontrolle über das Rad.

Reifen, Rahmen, Räder - So prägen die Einflüsse den Gesamteindruck

- Rahmen und Gabel: Sie sind die nachgiebigsten Bauteile der Kräfte-Kette und damit prägend für den Fahreindruck. Wobei Gabeln in der Regel steifer sind als Rahmen. Wir prüfen Gabel und Rahmen zusammen – so, wie das Rad auch im Test gefahren wird, und ermitteln einen Steifigkeitswert für den vorderen Teil des Rahmens. Typische Werte für Rahmen und Gabel liegen bei 6,5–10 N/mm. Den Hinterbau prüfen wir getrennt in der Aufspannung für die Tretlagersteifigkeit.

- Laufrad: Die Seitensteifigkeit der Laufräder ist relativ hoch. Über Flanschbreite, Felgentyp, Art und Anzahl der Speichen lässt sich die Steifigkeit eines Laufrades verdoppeln. Rennradlaufräder liegen zwischen 35 und 75 N/mm; häufigste Werte sind 45 N/mm

- Reifen: Auf modernen Felgen sind breite Pneus auch mit wenig Druck relativ führungsstark: Die seitliche Reifensteifigkeit liegt mit 40–50 N/mm etwa auf dem Niveau der Laufräder. Die Steifigkeit der Reifen hängt natürlich vom Luftdruck ab. Es gibt für jede Bauart einen Grenzdruck. Wird dieser unterschritten, wird der Reifen seitlich labil und das Fahrverhalten unberechenbar.

So testet TOUR: Komfort am Lenker

Was spürt man wirklich, wenn es über Rüttelpisten geht? Mit einem neuen Messverfahren macht TOUR den Komfort erstmals auch am Lenker messbar.

Auch vertikal wirken Kräfte, die unseren Fahreindruck auf dem Rennrad bestimmen. Auf glatter Straße sind die Unterschiede kaum spürbar, doch dieser Fahrzustand ist selten. Meist erschüttern Unebenheiten in der Fahrbahn das System und werden in Form von Stößen und Vibrationen an den Körper weitergeleitet; die sind nicht nur unangenehm, sondern ermüden auf Dauer und mindern die Leistung.

Wie viel davon beim Fahrer ankommt, hängt zum einen von den Reifen beziehungsweise dem gefahrenen Luftdruck ab. Am Rennrad trägt das Rahmen-Set jedoch einen wesentlichen Teil zum Komforteindruck bei. Gute, sprich komfortable Rahmen-Sets überlagern den Reifen, werden zum “schwächsten” Glied der Federkette und bestimmen den Komforteindruck, was in dem Fall positiv zu werten ist. Hohe Fahrstabilität und viel Komfort sind dabei kein Widerspruch – ein gut gebautes Rennrad ist seitensteif, aber in vertikaler Richtung nachgiebig.

Der Systemgedanke greift

Bereits 2006 führte TOUR deshalb Komfortmessungen am Rennrad ein. Am Heck wurden Rahmen und Sattelstütze dabei stets zusammen betrachtet, denn integrierte Sattelstützen waren auch damals schon ein Thema. Vorne wurde der Komfort bislang isoliert über die ausgebaute Gabel gemessen. Doch Vorbau und Lenker lassen sich heute kaum noch gegen andere Fabrikate austauschen; zudem werben Hersteller, den Komfort mit eigens entwickelten, nachgiebigen Lenkereinheiten zu verbessern. Mit unserer neu eingeführten Komfortmessung an der Front führen wir den Systemgedanken fort.

Rahmen, Gabel, Vorbau und Lenker werden als Einheit betrachtet, die Krafteinleitung erfolgt über die Bremshebel, wo in den meisten Fahrsituationen auch die Hände liegen. Vergleichsweise komfortable Rennräder sind am Lenker nachgiebiger als die besten Sattelstützen. Weil der Lenker anteilig viel weniger Gewicht trägt, sind für einen vergleichbaren Komforteindruck deutlich geringere Steifigkeitswerte sinnvoll. Mit einer 1,0 werden von uns Werte von 50 Newton pro Millimeter und weniger bewertet. Gefederte Systeme wie am Specialized Roubaix können bis zu 20 Newton pro Millimeter erreichen. Mit Mangelhaft benotet werden Räder mit 150 Newton pro Millimeter und darüber.

So testet TOUR: Sitzposition

Wie sitzt man auf einem Rennrad? Klassische Rahmenmaße geben darüber nur noch eingeschränkt Auskunft. Neue Messpunkte helfen bei der realistischen Einordnung.

Die Passform eines Rennrades entscheidet mit darüber, wie wohl wir uns darauf fühlen. Wie man auf einem Rennrad sitzt, ist aus Geometrietabellen jedoch nicht einfach abzuleiten, denn etliche Einzelabmessungen bestimmen das Gesamtbild. Der von TOUR eingeführte Quotient aus den Maßen Stack und Reach (Stack-to-Reach, STR) drückte erstmals aus, ob ein Rahmen eine eher sportlich gestreckte oder komfortabel aufrechte Sitzposition vorgibt. Doch die zunehmende Integration von Lenker und Vorbau macht die Sache komplizierter. Zum einen lassen sich Vorbau und Lenker oft nur mit großem Aufwand austauschen, um die Sitzposition individuell anzupassen.

Bei einteiligen Lenker-Vorbau-Kombis aus Carbon ist die Auswahl unterschiedlicher Lenker auf das meist schmale Angebot des Radherstellers beschränkt, ein Wechsel zudem extrem teuer. Bei einigen Konstruktionen wie dem Cervélo S5 sind die Lenker weit entfernt von den typischen Standardabmessungen. Etablierte Rahmenmaße helfen deswegen nur noch bedingt, teilweise führen sie gar in die Irre. Für eine bessere Benennung der Sitzposition führen wir bei unserer Geometriemessung einen neuen Messpunkt ein, der Lenker und Vorbau mit einbezieht.

Die Koordinaten Stack+ und Reach+ beschreiben vergleichbar und relativ exakt die Position der Hände auf den Bremsgriffen in Abhängigkeit zum Tretlager im serienmäßigen Aufbau (Details zum Messpunkt siehe unten). Der Quotient der beiden Werte Stack+ und Reach+ (STR+) ist ein realistischer Hinweis, ob man auf dem Rennrad sportlich gestreckt und mit viel Überhöhung oder eher aufrecht mit relativ hoch montiertem Lenker sitzt. Das Spektrum liegt etwa zwischen 1,0 (sehr sportlich) und 1,25 (sehr aufrecht). Die Werte geben wir zukünftig zusätzlich in den Testbriefen an; wo sich das Rad positioniert, wird außerdem in der grafischen Einordnung deutlich.

Messpunkte

Unsere Einordnung der Sitzposition auf einem Rennrad bezieht zukünftig die Vorbauten und Lenker bzw. Lenkereinheiten mit ein. Basis ist wie bisher die Messung von Stack und Reach, also die vom Tretlager gemessene Höhe und Länge eines Rahmens bis zur Montageposition des Vorbaus. Statt bis zum Ende des Steuerrohres wird die Messung für Stack+ und Reach+ bis zu einer gedachten Position der Hände in Bremsgriffhaltung “verlängert”.

Die Messpunkte direkt am Lenker sind eindeutig nachvollziehbar und schließen den Einfluss unterschiedlich hoch montierter Bremsgriffe aus, die einen erheblichen Einfluss auf die Sitzposition haben können. Die angegebenen Werte gelten jeweils für die tiefstmögliche Lenkerposition, also ohne Spacer unter dem Vorbau, aber inklusive notwendiger Abdeckungen.

So testet TOUR: Neue Bewertung

Die Änderungen im Testverfahren haben Auswirkungen auf die Benotung und Darstellung in unseren Rennradtests. Hier erklären wir, was sich ändert.

Durch die Neujustierung des Tests sind alte und neue Tests nicht mehr eins zu eins vergleichbar. Das ist bedauerlich, aber leider unvermeidlich. Die Noten verschieben sich leicht, auch wenn sich die Benotungen, wie bisher auch, am für Nutzer Sinnvollen und am technisch Möglichen orientieren. Durch neue Kriterien und andere Gewichtungen wird es schwieriger, die bisherigen Bestnoten zu erreichen. Da wir widersprüchliche Anforderungen haben, die sich gegenseitig im Weg stehen – wie minimales Gewicht und beste Aerodynamik oder hohe Steifigkeit und geringes Gewicht –, ist eine Gesamtnote von 1,0, wie bislang auch, nicht erreichbar.

Neue Gewichtungen der Teilnoten

Das nach TOUR-Wertung beste Wettkampfrad, das Specialized Tarmac SL8, nach bisherigem System mit der Note 1,3 belohnt, kommt nach neuer Gewichtung auf die Note 1,5. Dies liegt vor allem daran, dass wir die Performance-Kriterien Gewicht und Aerodynamik etwas höher gewichten und die zusammengefasste Steifigkeit von Rahmen und Gabel etwas niedriger als bislang. Auch der schlechte Komfort an der Front zieht die Noten etwas nach unten – Komfort wurde bei Wettkampfrädern bisher völlig außer Acht gelassen, geht von nun an aber mit fünf Prozent in die Endnote ein.

Etwas weniger von den Änderungen betroffen sind Marathonrenner und Gravelbikes. Wichtige Änderungen sind hier ebenfalls die höhere Bedeutung des Komforts am Lenker; außerdem geben wir der Wartungsfreundlichkeit dieser Räder mehr Gewicht. Auch hier kann es zu Verschiebungen in den Noten kommen, diese liegen aber im Bereich von höchstens einem Zehntel bei der Endnote. Am Ende des Jahrgangs 2024 werden wir bilanzieren können, wie sich die Räder nach neuer Wertung positionieren.

Langfristig rechnen wir damit, dass die Hersteller sich mit neuen Kniffen wieder weiter vorarbeiten. Unser Maßstab in den jeweiligen Kategorien bleiben erreichbare Werte. So setzen wir für die beste Aero-Note Werte an, die schon von Testrädern erreicht wurden. Steifigkeitswerte werden weiterhin gedeckelt, wo es uns inhaltlich gegeben scheint. So versuchen wir, einen vernünftigen Rahmen für sinnvolle Weiterentwicklungen zu stecken.

Die wichtigsten Änderungen im TOUR-Test

- Gewicht: Gewogenes Komplettradgewicht, ohne Pedale und Zubehör, im TOUR-Labor gemessen. Geht einheitlich über alle Fahrradgattungen mit 25 Prozent in die Endnote ein (bislang: 20 Prozent).

- Aerodynamik: Messung im GST-Windkanal. Wird nur für Wettkampfräder erfasst und benotet, geht dort mit 25 Prozent in die Endnote ein (bislang: 20 Prozent).

- Fahrstabilität: Messung der Systemsteifigkeit des Rahmen-Sets im TOUR-Labor. Der Anteil an der Gesamtnote liegt einheitlich über alle Fahrradgattungen bei zehn Prozent (bislang: Rahmen 15 Prozent, Gabel fünf Prozent).

- Komfort: Komfortsteifigkeitsmessung auf dem Prüfstand im TOUR-Labor. Der Komfort am Lenker wird als neues Kriterium eingeführt, er geht bei Wettkampfrädern mit fünf Prozent, bei Endurance-Rennrädern und bei Gravelbikes mit zehn Prozent in die Endnote ein. Die Komfortmessung am Sattel bleibt unverändert, der Anteil beträgt bei Wettkampfrädern zehn, bei Endurance-Rennrädern und Gravelbikes 20 Prozent an der Gesamtnote.

- Antritt: Tretlagersteifigkeitsmessung im TOUR-Labor. Der Anteil wird bei Endurance-Rennrädern und Gravelbikes von zehn auf fünf Prozent reduziert. Bei Wettkampf-Rennrädern bleibt er bei zehn Prozent.

- Ausstattung: Die Funktion von Schaltung, Bremsen und Reifen gehen bei allen Gattungen mit jeweils fünf Prozent in die Note ein (bislang: je zehn Prozent). Grundlage für die Benotung sind Komponententests und Eindrücke bei den Testfahrten, nicht aber Preis oder Gewicht der Teile.

- Wartung und Einstellung: Wird nur für Endurance-Rennräder und Gravelbikes benotet und geht mit zehn Prozent in die Endnote ein (bislang: fünf Prozent)

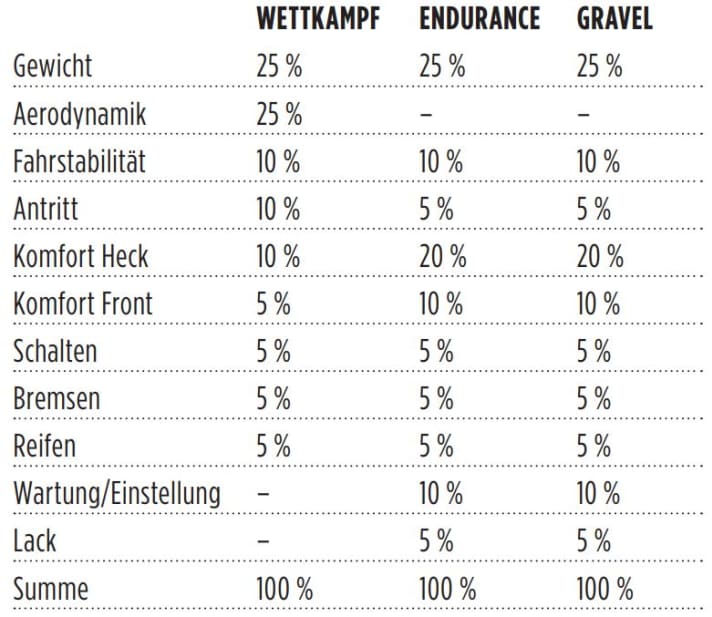

Kriterien und Gewichtungen im neuen TOUR-Testverfahren

Übersicht über die Gewichtung der Testkriterien in den verschiedenen Kategorien in Prozent. Der größte Unterschied ist die Aerodynamik, die nur bei Wettkampfrädern eine Rolle spielt – dort aber eine wichtige. Dafür ist der Komfort des Rades niedriger gewichtet, bei Endurance- und Gravelbikes nimmt er einen höheren Stellenwert ein.

Die wichtigsten Begriffe rund um die TOUR-Bewertung

- TOUR-Note: Gesamtnote, gebildet aus den Teilnoten und Gewichtungen entsprechend der Radkategorie.

- Infoteil: Webseite des Herstellers und verfügbare Rahmengrößen des Testrades. Die getestete Größe ist jeweils gefettet.

- Geometrie: Im Labor gemessene, vergleichbare Angaben zu Rahmengeometrie und Sitzposition.

- Ausstattung und Teilnoten: Die wichtigsten Ausstattungsdetails sowie Angaben zur montierten Übersetzung, der effektiven (gemessenen) Reifenbreite und Gewichten der Laufräder, die inklusive Bereifung, Kassette und Bremsscheiben gewogen werden.

- Stärken und Schwächen: Das Spinnendiagramm visualisiert die Performance in den wichtigsten Testkriterien im TOUR-Labor. So lässt sich auf einen Blick erkennen, wo das Rad seine Stärken hat. Je größer die blaue Fläche, desto besser das betreffende Rad.

- Einsatzbereich: Drückt abhängig von Übersetzung, Sitzposition und zusätzlichen Features wie Staufächern oder Schutzblechösen den optimalen Einsatzbereich eines Rades aus: Ein Reiserad orientiert sich nach links, ein Aerorenner nach rechts. Die Bereiche können unterschiedlich breit ausfallen.

- Untergrund: Abhängig von Reifenbreite, -profil und Komforteindruck ordnen wir das optimale Geläuf für das Testrad zu. Auch dieser Bereich kann schmaler oder breiter sein.

- Sitzposition: Drückt aus, ob man auf dem Rad komfortabel aufrecht oder rennmäßig gestreckt sitzt.

Simulationsrechnungen für Profi-Rennen

Basierend auf den eigenen Windkanaltests stellen wir Simulationsrechnungen für Profirennen an und veröffentlichen diese zum Beispiel im Rahmen der Tour de France Tech-Briefings. Wir gehen dabei der Frage nach, welche Räder in welcher Situation einen technischen Vorteil bieten können.

Dazu setzen wir realistische Leistungen und Gewichte für die Fahrer an, kombinieren sie mit unseren Windkanaldaten und lassen die Fahrer virtuell über modellierte Streckenabschnitte rasen. Variierende Leistungen und Antritte nach Kurven machen die Simulation so real wie möglich. So kommen wir auf Fahrzeiten für die rennentscheidenden Streckenabschnitte, die den Einfluss der Räder sichtbar machen – unter der Voraussetzung, dass die Fahrer sich in einem Szenario immer gleich verhalten.