30 Jahre TOUR-Test: Von den Anfängen einer neuen Ära im Rennrad-Testprozedere

Thomas Musch

· 10.01.2025

- Neue Ära

- Die Basis ist gelegt

- Großes Konstruktions-Kino

- Kettenreaktion

- Die Kriterien für die TOUR-Note

- Der STW-Wert

Leicht und aerodynamisch muss ein Rennrad sein. Ist der Rahmen dazu noch halbwegs komfortabel und so fahrstabil, dass man mit Tempo 70 problemlos eine saubere Spur in die Alpenpass-Serpentine zirkeln kann, hat man es mit einem Spitzenprodukt der Gattung Rennrad zu tun. Aber wann ist ein Rennrad das beste seiner Klasse? Die Antwort auf diese Frage hängt nicht zuletzt davon ab, nach welchen Kriterien ein Rennrad überhaupt beurteilt wird. Als TOUR vor rund 30 Jahren mit dem systematischen Testen von Rennrädern begann, dachte niemand daran, dass es einmal selbstverständlich sein könnte, im Windkanal die Aerodynamik von Wettkampfrennern zu messen. Auch dem Sitzkomfort im Sattel wurde zunächst keine besondere Aufmerksamkeit zuteil, zumal die messbaren Unterschiede seinerzeit kaum der Rede wert waren. Das Fundament dessen, was später zum ersten und bis heute umfangreichsten objektiven Testverfahren für Rennräder wurde, hatte in den 1980er-Jahren der unvergessene Hans-Christian Smolik gelegt. Was der Tüftler und TOUR-Autor damals leistete, wirkt bis heute nach. Unter anderem entwickelte er 1987 ein Verfahren, das neben der vertikalen Nachgiebigkeit auch die seitliche Verwindung eines Rahmens messbar machte. Welche Schlüsse aus den Messwerten zu ziehen waren, überließ er jedoch weitgehend den Lesern.

Neue Ära

Das änderte sich sieben Jahre später. Die beiden Ingenieure und damaligen Technikredakteure Robert Kühnen und Dirk Zedler suchten nach einer Möglichkeit, reproduzierbar Aussagen zum Fahrverhalten von Rennrädern zu treffen. Ihr Standpunkt: “Fahrtests sind zwar schön und gut, aber um vernünftige Aussagen über Rennräder zu treffen, muss man sie extremen Fahrsituationen aussetzen, also am besten auf schnellen und langen Bergabpassagen, mit hohen Geschwindigkeiten und auf verschiedenen Untergründen”, sagt Robert Kühnen. “Und am besten machen das auch noch mehrere Fahrer, um die jeweiligen Erfahrungen abgleichen zu können. Der Aufwand dafür hätte freilich jeden finanziellen und personellen Rahmen gesprengt.”

Aus Schlosser- wurde Ingenieursarbeit. Die Unterschiede sind fundamental und Räder heute um Welten besser. - Robert Kühnen

Also stellten Robert Kühnen und Dirk Zedler nach längerem Nachdenken und einigen Experimenten im November 1994 einen Prüfstand vor, der die Verdrehung des Rahmenvorderbaus gegenüber dem Hinterbau erfasste. Damals noch nicht absehbar: Mit diesem Prüfstand schrieb TOUR Technikgeschichte. Robert Kühnen erinnert sich an die Anfänge der damals revolutionär neuen Herangehensweise: “Die Reaktionen war gemischt. Auf der einen Seite wurde es begrüßt, dass es objektive Kriterien gab, nach denen getestet wurde. Hersteller konnten sich darauf einstellen und entsprechend reagieren. Damals wurden Rennräder kaum nach technischen Kriterien entwickelt. Salopp gesprochen, war das Zusammenstecken und Verlöten von ein paar Rohren im Grunde Schlosserarbeit. Wir konnten damals aufzeigen, wo die wahren Unterschiede liegen und haben so dazu beigetragen, dass sich Räder in die richtige Richtung veränderten.”

Die Basis ist gelegt

Die “Grundlagenforschung” der TOUR-Techniker erfolgte damals in einem gigantisch großen und heute kaum mehr realisierbaren Vergleichstest: Für das TOUR-Sonderheft Velowerkstatt IV, erschienen 1995, gingen stattliche 49 Rahmen-Sets aus Stahl, Aluminium, Titan und Carbon über den Prüfstand. Testkriterien waren neben dem Gewicht sowie der Steifigkeit in Lenkkopf und Tretlager auch die mechanische Lackqualität und die Verarbeitungsqualität. Für jede dieser Eigenschaften wurden Noten von “Sehr gut” bis “Nicht ausreichend” vergeben. Sieger war damals der von den Testern als “Meister aller Klassen” geadelte Alu-Rahmen Quantum Pro des US-Herstellers Klein, der die Ranglisten beim Gewicht und bei der Lenkkopfsteifigkeit anführte. Noch weit nach der Jahrtausendwende galt der Quantum Pro als Maßstab dafür, was mit Aluminium im Rahmenbau technisch machbar ist. Als bester Carbonrahmen belegte damals der Trek OCLV 5500 immerhin Rang drei im Gewichtsranking. Die Rahmen der ersten OCLV-Generation waren damals noch nicht sehr verwindungssteif, doch man konnte ahnen, welches Potenzial der Werkstoff Carbon im Rahmenbau noch bieten würde. Zum ersten Mal in der Rennradwelt gab es damit ein Testverfahren, mit dem die Redaktion die wichtigsten technischen Eigenschaften von Rennradrahmen erfassen, bewerten und in einem Gesamturteil abbilden konnte.

Wenig später wurde der Test um eine Bewertung der Ausstattungen ergänzt, womit es auch möglich wurde, komplette Rennräder zu klassifizieren. Zunächst wurden Rahmen und Ausstattung getrennt bewertet und gingen mit unterschiedlicher Gewichtung ins Endergebnis ein. Man darf heute ohne falsche Bescheidenheit feststellen, dass der TOUR-Test und seine Ergebnisse die Entwicklung des Rennrads vom sensiblen Renngerät für erfahrene Profis hin zum sicheren Sportgerät und Fahrzeug für jedermann erkennbar mitgeprägt hat. Oder wie es Robert Kühnen auf den Punkt bringt: “Aus Schlosser- wurde Ingenieursarbeit. Die Unterschiede sind fundamental und erfahrbar, die Räder heute um Welten besser: die Rahmen viel leichter, viel seitensteifer, aerodynamisch viel schneller und zugleich viel komfortabler. Das Rennrad hat echte Fahrwerksqualitäten bekommen, möglich geworden durch hochwertige Carbonkonstruktionen mit richtungsabhängigen Steifigkeiten.”

Großes Konstruktions-Kino

Heute sieht der Prozess der Rennradentwicklung idealerweise so aus: Entwickler stecken sich definierte und messbare Ziele für die Performance in einzelnen Kategorien und arbeiten dann daran, die Ziele zu erfüllen. Robert Kühnen ergänzt: “Das ist schwieriger, als man vielleicht annimmt, denn das Rennrad ist ein extremes Leichtbauprodukt. Verglichen mit einem High-End-Rennradrahmen ist so ziemlich alles, was auf diesem Planeten fährt und fliegt, übergewichtig. Alle geforderten Eigenschaften unter einen Hut zu bringen, bei möglichst wenig Gewicht, ist großes Kino. Und das schaffen auch nur die Besten.” Das Prinzip der integrierten Konstruktion von Rennrädern, die Komponenten und Anbauteile als “organische” Bestandteile des Rades bei der Planung von Beginn an berücksichtigt, ist heutzutage etabliert. Der Trend setzte nach der Jahrtausendwende allmählich ein. Bis dahin war es üblich, insbesondere bei hochwertigen Rennrädern, jedes Rad individuell aufzubauen. TOUR trug dem Rechnung und nimmt seit 2015 das Rennrad als komplettes Fahrzeug in den Blick. Nicht mehr einzelne Komponenten, sondern die wichtigsten Funktionen wie Bremsen und Schalten werden bewertet. Und noch in einer weiteren Hinsicht markierte das Jahr 2015 einen Paradigmenwechsel in der Geschichte des TOUR-Tests.

Verglichen mit einem High-End-Rennradrahmen ist so ziemlich alles, was auf diesem Planeten fährt und fliegt, übergewichtig. - Robert Kühnen

Änderungen und Ergänzungen am Messprotokoll gab es seit 1995 immer wieder. So wurde der Test 2007 durch die Komfortmessung an Rahmen und Gabel erweitert. Unterschiede zwischen verschiedenen Rennradtypen machte der Test aber seinerzeit noch nicht. Wettkampfrenner wurden nach den gleichen Kriterien getestet wie Marathonräder. Auch das ist seit 2015 anders. Seitdem orientieren sich Testkriterien daran, für welchen Einsatzzweck ein Rennrad entwickelt wurde. Für Räder, die primär für Rennen gedacht sind, ist seitdem ein Windkanaltest zentrales Element der Bewertung. Der Federkomfort, der für austrainierte Profis und Amateurrennfahrer weniger relevant ist als für Hobbysportler, geht bei diesen Rädern nur gering gewichtet ins Endresultat ein. Bei Marathonrennrädern, die in erster Linie für Hobbysportler entwickelt werden, sind dagegen Gewicht und Federkomfort mit gleichen Anteilen die wichtigsten Bewertungskriterien. Die Aerodynamik wird bei diesen Rädern gar nicht ermittelt, weil sie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, kein Entwicklungsziel darstellt und angesichts des Einsatzzwecks dieser Räder für die allermeisten Radsportler auch ohne Belang sein dürfte. Ähnliches gilt für die noch vergleichsweise junge, aber inzwischen fest etablierte Gattung der Gravelbikes.

Im Frühjahr 2024, rund 30 Jahre nach dem “Test-Urknall”, haben wir unsere Systematik ein weiteres Mal aktuellen Entwicklungen angepasst. Die Änderungen folgen der (nicht neuen) Erkenntnis, das Fahrrad nun konsequent als Fahrzeug zu verstehen und nicht mehr als beliebig veränderbare Summe seiner Einzelteile. Wenn man so will, schließt sich damit ein Kreis. Schon vor 30 Jahren war unser Ausgangspunkt die Überlegung, dass Rennradfahren ein Spiel mit den Kräften der Physik ist. Die Kräfte fließen vom Untergrund über Reifen, Laufräder, Gabel und Rahmen, Lenker und Sattelstütze bzw. Sattel zum Fahrer.

Kettenreaktion

In dieser Kette ist der Rahmen das schwächste Glied und normalerweise prägend für das Fahrerlebnis. Physikalisch betrachtet, haben wir es mit einer Reihenschaltung von Federn zu tun; bei dieser Anordnung dominiert das schwächste Glied der Kette den Gesamteindruck. Das ist leicht nachvollziehbar: Mit einem schlaffen Reifen geht jede Kontrolle dahin, egal wie steif Rahmen und Gabel sind. Letztere messen wir in der neuen Aufspannung stets zusammen – so wie sie auch auf der Straße wirken. Damit ist ausnahmslos jedes Rennrad messbar, egal wie Gabel und Rahmen integriert sind. Was weiterhin die Basis der TOUR-Note bildet, listet untenstehender Kasten auf. Die systematischen Rad-Tests waren indes nur ein Zweig der Entwicklung, die wir vor 30 Jahren angestoßen haben. Immer wieder hat die Redaktion auch technische Entwicklungen unter die Lupe genommen, maßgeblich initiiert vom damaligen Redakteur Dirk Zedler, der sich als Gutachter und Sachverständiger inzwischen seit Jahrzehnten hauptberuflich mit der Sicherheit des Fahrrads auseinandersetzt. Durch die Veröffentlichungen in TOUR konnten wir viele Radsportler auf zumindest ärgerliche, wenn nicht gar gefährliche Teile oder Konstruktionen an Fahrrädern und Rennrädern hinweisen. Verantwortungsbewusste Hersteller nahmen das zum Anlass, Konstruktionen zu überdenken und Produkte zu verbessern. An einige Beispiele erinnern wir in diesem Artikel. So sind wir auf dem Weg zum sicheren Sportgerät Rennrad in 30 Jahren ein ordentliches Stück vorangekommen.

Die Kriterien für die TOUR-Note

- Gewicht: Gewogenes Komplettradgewicht ohne Pedale und Zubehör, im TOUR-Labor gemessen. Geht einheitlich über alle Fahrradgattungen mit 25 Prozent in die Endnote ein.

- Aerodynamik: Messung im GST-Windkanal. Wird nur für Wettkampfräder erfasst und benotet, geht dort mit 25 Prozent in die Endnote ein.

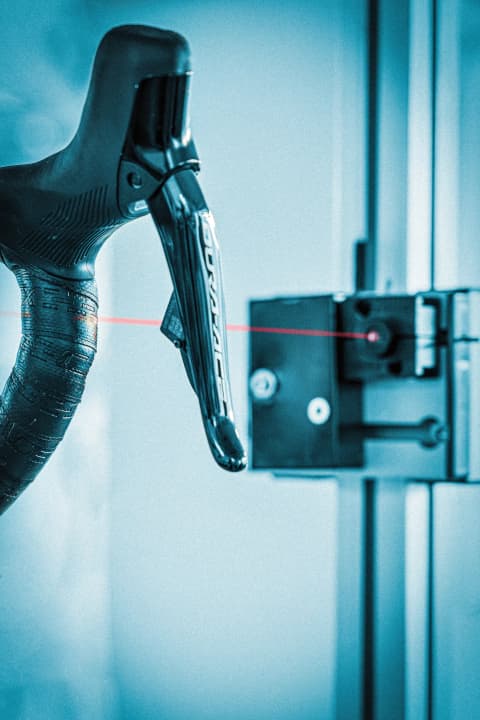

- Fahrstabilität: Messung der Systemsteifigkeit des Rahmen-Sets im TOUR-Labor. Der Anteil an der Gesamtnote liegt einheitlich über alle Fahrradgattungen bei zehn Prozent.

- Komfort: Komfortsteifigkeitsmessung auf dem Prüfstand im TOUR-Labor. Der Komfort am Lenker wird als neues Kriterium eingeführt, er geht bei Wettkampfrädern mit fünf Prozent, bei Endurance-Rennrädern und bei Gravelbikes mit zehn Prozent in die Endnote ein. Die Komfortmessung am Sattel bleibt unverändert, der Anteil beträgt bei Wettkampfrädern zehn, bei Endurance-Rennrädern und Gravelbikes 20 Prozent an der Gesamtnote.

- Antritt: Tretlagersteifigkeitsmessung im TOUR-Labor. Der Anteil wird bei Endurance-Rennrädern und Gravelbikes von zehn auf fünf Prozent reduziert. Bei Wettkampf-Rennrädern bleibt er bei zehn Prozent.

- Ausstattung: Die Funktion von Schaltung, Bremsen und Reifen geht bei allen Gattungen mit jeweils fünf Prozent in die Note ein. Grundlage für die Benotung sind Komponententests und Eindrücke bei den Testfahrten, nicht aber Preis oder Gewicht der Teile.

- Wartung und Einstellung: Wird nur für Endurance-Rennräder und Gravelbikes benotet und geht mit zehn Prozent in die Endnote ein.

Der STW-Wert

1995 führte TOUR den STW-Wert ein. “STW” steht für “Stiffness-to-Weight”, also das Verhältnis von Lenkkopfsteifigkeit zu Gewicht. Ein hoher STW-Wert war nach damaligem Stand ein Indikator für die konstruktive Intelligenz eines Rahmens. Um das Jahr 2000 herum – zur Blütezeit des Alu-Rahmenbaus – galten STW-Werte um 70 Newtonmeter pro Grad pro Kilogramm (Nm/°/kg) als herausragend. Als Scott 2003 mit dem CR1 den ersten in Serie gefertigten Carbonrahmen unter 1000 Gramm auf den Markt brachte, markierten dessen 95 Nm/°/kg einen neuen Bestwert, der aber nicht lange Bestand haben sollte. Bald knackten zahlreiche Carbonrahmen die Marke von 100 Nm/°/kg. Je mehr andere Eigenschaften wie Aerodynamik und Komfort in den Fokus der Entwickler gerieten, desto mehr verlor der STW-Wert jedoch seine Aussagekraft. Im heutigen Test- und Bewertungssystem spielt er in der Regel keine Rolle mehr.

Thomas Musch

Herausgeber