Themen in diesem Artikel

Der erste Radrennfahrer von Weltrang, der den Wert der speziellen Messkurbeln erkannte, war Greg LeMond. Der Amerikaner, der zwischen 1986 und 1990 dreimal die Tour gewann, war elektrisiert von den Möglichkeiten dieser Kurbeln, die der Erfinder Ulrich Schoberer in seiner Kellerwerkstatt in Jülich komplettierte. LeMond konnte damit seine Leistung während der Fahrt objektiv erfassen, und ihm wurde schnell klar: Er musste nicht mehr immer noch mehr Stunden im Sattel sitzen, um sich weiter zu verbessern – sondern konnte intensive Trainingseinheiten mit den Werten vor Augen viel effizienter nutzen. Klasse statt Masse. Das war 1991.

Powermeter: Kurz & Knapp

Powermeter sind Messgeräte, mit denen während der Fahrt die Tretleistung des Fahrers erfasst wird. Die Preise beginnen bei 599 Euro. Die erfassten Leistungsdaten (angegeben in Watt) werden zum Computer am Lenker oder auch aufs Mobiltelefon gefunkt. Ausgewertet dienen sie vorrangig der Belastungssteuerung in Training und Rennen, können aber auch genutzt werden, um Material zu optimieren.

Schoberers Firma SRM ist bis heute Hauptlieferant für Powermeter der Profis: Acht Teams fuhren bei der Tour de France 2016 mit dem Produkt aus Deutschland. Daneben ist aber eine blühende Szene zahlreicher anderer Anbieter gewachsen. Gemessen wird die Tretleistung so ziemlich überall am Rad: an Kurbelstern, Kurbel, Tretlagerwelle, Pedal, Hinterradnabe und Schuhsohle.

Das Messprinzip der meisten Geräte basiert darauf, die elastische Verformung eines mechanischen Bauteils unter der Kraft des Tritts in elektrische Signale umzuwandeln. Jede elektronische Waage funktioniert so. Das Fahrrad bringt allerdings das Handicap mit, in rauer Umgebung bewegt zu werden: Es ist peitschendem Wasser, groben Schlägen und wechselnden Temperaturen ausgesetzt. Zudem müssen die Geräte der unglaublich dynamischen Muskelkraft gerecht werden: Ein Powermeter für Radsportler muss im Bereich von 100 bis 2000 Watt saubere Werte produzieren und Reserven haben, um noch höhere Belastungsspitzen abzubilden. Ein Horrorszenario für genaues Messen. Für Hobbyfahrer sind 170 statt 150 Watt Dauerleistung schon Welten. Profis dagegen wollen, dass Intervallleistungen von 480 oder 500 Watt exakt dargestellt werden; oder wissen, ob die Top-Leistung im Sprint 1450 oder 1490 Watt beträgt.

Messwerte zeigen den Fortschritt

Damit sind wir beim Kern dessen, worum es geht: die Leistung in exakten Zahlen zu erfassen. Bin ich besser geworden? Genaue Messwerte geben darauf eine befriedigende Antwort. Keimt Zweifel auf, ob die Zahl stimmt, ist der ganze Messaufwand nichts wert, denn damit ist die Objektivierung von Gefühl und Platzierungen hinfällig, und dann kann man auch darauf verzichten.

Im Profisport dominieren Powermeter, die am oder um das Tretlager messen. Das SRM-Prinzip der Messung im Kurbelstern wird seit Ablauf des Patents kopiert, was die Preise unter Druck setzt. SRAM (bzw. Quarq) und Power2max bieten deutlich günstigere Geräte mit vergleichbarem Messprinzip; man findet sie auch bei Profiteams, die nicht offiziell gesponsert werden. Neben den acht SRM-Teams fuhren bei der Tour 2016 weitere neun mit Kurbel-Powermetern anderer Hersteller. Messpedale setzte kein Team ein.

Dass ausgerechnet das hochprofessionelle und finanzstarke Team Sky die Messtechnik von Stages verwendet, die nur die Leistung des linken Beins erfasst, ist erstaunlich. Die Technik ist zwar günstiger, aber auch ungenauer, weil die Leistung eines Beins nur mit zwei multipliziert wird. Da beide Beine selten gleich stark sind und damit der Anteil von rechtem und linkem Bein an der Gesamtleistung schwankt, bleibt diese Messung hinter dem aktuellen Stand der Mitbewerber klar zurück. Stages arbeitet allerdings schon länger an der beidbeinigen Messung, bei der Tour de France im vergangenen Jahr waren Prototypen im Einsatz.

Powermeter am Rennrad: Zahlenkult der Trainer

Mehr als 25 Jahre Erfahrung mit Leistungsdaten haben den Radsport geprägt und verändert. Deren Auswertung wurde ständig verfeinert, und heute gehören Radsportler zu den am besten studierten Ausdauerathleten. Das liegt daran, dass die Tretleistung direkt abbildet, was ein Fahrer in einer Situation kann. So einfach und zugleich vielschichtig ist das. Man kann das vielleicht am ehesten mit den Telemetrie-Daten von Rennautos vergleichen, die den Ingenieuren am Streckenrand in jeder Sekunde zeigen, was im Auto passiert.

Profitrainer beurteilen heute mit einer Fülle von Kennzahlen die Stärken und Schwächen von Fahrern. Damit können sie entscheiden, welchem Fahrer welche Strecke liegt, wer wann an welcher Position fahren muss, um das Team beim Mannschaftszeitfahren möglichst schnell zu machen, wann die Belastung im Training zu groß wird und, und, und ... Powermeter haben einen Zahlenkult in der Trainingsbranche hervorgerufen und befeuern ihn unaufhörlich.

Was uns die Messwerte vom Rennrad-Powermeter bringen

Profis nutzen Powermeter im Training, um Anweisungen ihrer Trainer umzusetzen, aber auch im Rennen, um ihre Kraft einzuteilen. Ferner dienen die Daten indirekt dazu, die Aerodynamik zu verbessern, auch ohne Messungen im Windkanal. Denn normalerweise bewirkt etwa eine windschlüpfrigere Sitzposition, dass der Rennfahrer bei gleicher Leistung schneller fahren kann bzw. für ein bestimmtes Tempo weniger Watt leisten muss. Hobbysportler können Powermeter genauso nutzen: Wer sich in die Zahlen hineindenkt, kann sein Training selbst steuern, oder er gibt seine Daten einem Trainer, der damit das Training genauer planen und besser kontrollieren kann. Der größte und unmittelbare Nutzen ist es, die eigenen Trainings- bzw. Intensitätsbereiche exakt erfassen und damit auch präzise anwenden zu können. Zusätzlich lassen sich Fortschritte in der Form objektiv erkennen. Im TOUR-Trainingsplaner, der als Extra jedes Jahr der Februarausgabe beiliegt, wird das exakt beschrieben.

Programme zur Auswertung der Daten, wie die Open-Source-Software Golden Cheetah, sind inzwischen so umfangreich und detailliert, dass man seine Trainings- und Wettkampfaufzeichnungen auf jede erdenkliche Weise durchleuchten kann. Allerdings kann man sich auch darin verlieren...

Powermeter: Ein Testfeld von 600 bis 2600 Euro

Für unseren Test haben wir alle relevanten Firmen eingeladen. Acht Hersteller haben neun Leistungsmesser ins Rennen geschickt, darunter fünf Neuentwicklungen: SRM Origin, Rotor 2Inpower, Power2max NG, SRAM Quarq Red DZero und Stages Carbon. Zudem konnten wir erstmals die Infocrank-Kurbeln von Verve testen. Hinzu kamen das überarbeitete Vector-2-Pedal von Garmin und das P1-Pedal von PowerTap. Die klassische G3-Nabe von PowerTap rundet das Testfeld mit einer Preisspanne von 600 bis 2600 Euro ab. Das neue Shimano-Powermeter, Anfang des Jahres vorgestellt, war leider nicht rechtzeitig verfügbar. Nicht erfolgreich waren wir bei Pioneer, die keinen Europa-Vertrieb mehr unterhalten, bei 4i, die auf unsere Einladung nicht reagierten, und bei BePro, die kein Gerät schicken wollten.

Auf einem neu gebauten Prüfstand konnten wir erstmals Kurbel-Powermeter unter Laborbedingungen direkt miteinander vergleichen. Damit haben wir auch untersucht, wie die Geräte auf Temperatursprünge reagieren, etwa beim Wechsel von drinnen nach draußen oder beim Befahren hoher Berge. Ist das System temperaturempfindlich, können die Messwerte verfälscht werden. Zudem haben wir zahlreiche Vergleichsfahrten auf der Rolle und auf der Straße unternommen, mit zwei bis vier Powermetern am Rad, um Messwerte in vielen Situationen direkt vergleichen zu können. Untersucht haben wir ein Leistungsspektrum von 150 bis 1200 Watt und dabei nicht nur auf Durchschnittswerte geschaut, sondern auch Rohdatensätze im Detail analysiert, um zu sehen, ob es zu Ausreißern kommt. Man kann daran auch ablesen, ob relative Abweichungen konstant sind – also vom Gerät bedingt – oder abhängig von der Leistung.

Einige Geräte liefern sehr ähnliche Werte

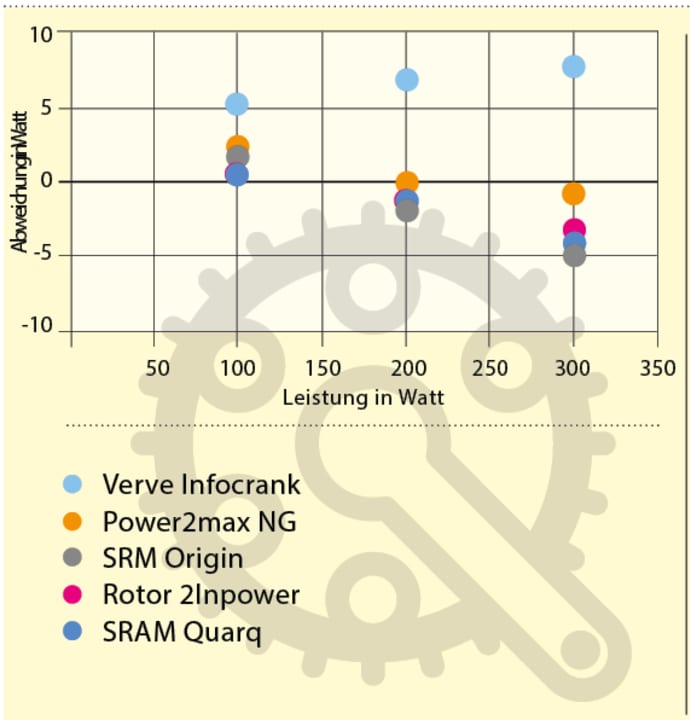

Die Ergebnisse der sechs Kurbel-Powermeter liegen im Labortest innerhalb einer Bandbreite von plus/minus zwei Prozent. Diese Auflösung hatten die Hersteller lange als Standard angegeben. Inzwischen versprechen einige eine Genauigkeit von plus/minus einem Prozent; Rotor nennt sogar plus/minus ein Watt. Welches der Geräte mit seinen Messwerten der tatsächlich erbrachten Leistung am nächsten kommt, wissen wir nicht: Der dazu notwendige Messaufwand mit einem kalibrierten Sensor mit sehr hoher Auflösung wäre extrem groß und teuer. Aus ähnlichen Gründen konnten wir auch nicht zeigen, ob alle Geräte eines Herstellers identische Messwerte liefern. Dazu müssten wir eine größere Zahl von Geräten gegen eine Referenz testen. Von Infocrank standen uns jedoch zwei Modelle zur Verfügung – das eine diente uns daher als Referenz, um die Messwerte verschiedener Geräte direkt miteinander zu vergleichen. Dabei fiel auf, dass die Werte von SRM, Quarq und Rotor besonders dicht beieinanderliegen.

Die günstige Powertap-Nabe arbeitet bis auf wenige Ausreißer gut und zeigte sich im Langzeittest über Tausende von Kilometern stabil. Die Rohwerte der Nabe schwanken aber stärker als bei allen anderen Geräten. Die P1-Pedale von Powertap messen über das ganze Leistungsband rund zehn Watt zu wenig. Das wirkt sich bei niedrigen Leistungen relativ stärker aus als bei hohen; da sind die Pedale im Vergleich zu Kurbel-Powermetern innerhalb der Spezifikation vorbildlich – und beim Wechsel von Rad zu Rad unschlagbar. Weniger überzeugend sind die Erfahrungen mit Garmins Vector-2-Pedal. Das linke Pedal des Testmusters zeigte wiederholt deutlich zu wenig an. Es erforderte mehrfach auch während der Fahrt Resets und war insgesamt keine zuverlässige Datenquelle. In Foren beschreiben Nutzer ähnliche Erfahrungen.

Langfristige Anschaffung

Unser Test zeigt, dass man nicht zum teuersten Gerät greifen muss, um brauchbare Daten zu bekommen. Aber auch, dass die Qualitätssicherung nicht bei allen Firmen klappt. Nach unserer Einschätzung sollte die korrekte Messung der Leistung im Vordergrund stehen. Features wie die getrennte Messung von linkem und rechtem Bein oder Trittanalyse sind interessant, aber nicht immer zuverlässig; wenn wir zwei Geräte an einem Rad parallel fuhren, herrschte selten Einigkeit, welches Bein stärker ist und “runder” tritt.

Unser Tipp: Wer den Kauf eines Powermeters erwägt, sollte das als langfristige Investition betrachten, die man rund zehn Jahre nutzen kann. Ein Gerät, das nach dem SRM-Prinzip arbeitet, mit auswechselbaren Kurbeln (modularer Bauweise), scheint uns auf lange Sicht die beste Variante, um Genauigkeit, Haltbarkeit und Rahmen-Kompatibilität zu vereinen. Wer über Wattwerte hinaus detaillierte Informationen sucht, sollte sich die Infocranks oder die neuen Rotor-Kurbeln anschauen.

So testet TOUR Rennrad-Powermeter

Die absolute Genauigkeit der Geräte lässt sich mit vertretbarem Aufwand nicht ermitteln. Doch auch die Messwerte direkt vergleichen zu können, ist sehr aufschlussreich. So testeten wir auf einem neuen Prüfstand erstmals Kurbel-Powermeter im direkten Vergleich. Eines der Infocrank-Modelle diente als Referenz, mit deren Messwerten wir die Werte aller anderen kurbelbasierten Systeme verglichen – darunter auch ein zweites Infocrank-Modell. Das Ergebnis zeigt, wie stark die Systeme voneinander abweichen und wie sich die Abweichung jedes Gerätes bei unterschiedlichen Tretleistungen verändert. Der Aufbau ermöglicht auch, das Testsystem zu kühlen und zu prüfen, wie sich ein Temperatursprung von 15 Grad auf das Messergebnis auswirkt. Zusätzlich haben wir auf zahlreichen Testfahrten (Rolle und Straße) alle Powermeter miteinander verglichen. Das Leistungsspektrum lag zwischen 150 und 1200 Watt. Bei den Messwerten haben wir sowohl die geglätteten Durchschnittswerte als auch die Rohdatensätze der Geräte analysiert. Zum Datensammeln nutzten wir Garmin-Edge-520-Computer mit identischen Einstellungen. Ausgewertet wurde in Excel und Golden Cheetah.

Die Powermeter im Einzeltest

Powertap P1

Ein Pedal-Powermeter für echte Links-Rechts-Messung. Die P1 lassen sich unkompliziert und schnell umschrauben und lieferten im Test immer etwas zu niedrige, aber stabile Werte. Die Trittfläche liegt höher über der Drehachse als bei normalen Pedalen. Das beeinflusst den Tritt negativ, aber man kann sich daran gewöhnen. Die Pedalplatten sind offiziell nicht mit Look kompatibel, bei uns funktionierte das aber tadellos. Echtes Plug & Play: Wer mit mehreren Rädern fährt und stets seine Leistung messen will, für den ist das P1 ohne Alternative.

- Preis: 1299 Euro

- Gewicht: 439 Gramm/Paar ohne Platten

- Software: App PowerTap, FirmwareUpdate möglich

- Verbindung: ANT+, Bluetooth LE

- Batterie*: je Pedal 1 x AAA, 60 Stunden

- Genauigkeit*: keine Angabe

- Trittfrequenz: aus Pedalrotation

+ leicht zu wechseln, konsistente Daten, temperaturstabil

- kurze Batterielaufzeit

Garmin Vector 2

Auch Garmin bietet ein Pedal-Powermeter für echte Links-Rechts-Messung, das mit Drehmomentschlüssel montiert werden muss. Die Sender werden an den Pedalachsen befestigt und mit Steckern in den Pedalachsen verbunden. Auch wenn die Verschleißteile samt Pedalkörper austauschbar sind: Das wirkt alles recht filigran. Ob damit fünfstellige Kilometerzahlen zu schaffen sind, müsste ein Langzeittest klären. Theoretisch kann das Pedal viele Kennzahlen rund um den Tritt erfassen, praktisch scheiterte es daran, vernünftige Wattwerte zu ermitteln; die Erfahrung mussten wir schon 2014 beim Test des Vector 1 machen. Für den häufigen Wechsel von Rad zu Rad nicht ideal.

- Preis: 1149 Euro

- Gewicht: 359 Gramm/Paar ohne Platten

- Software: Datenauswertung, Firmware-Update via ANT+ Dongle

- Verbindung: ANT+

- Batterie*: je Pedal 1 x CR 2032, 175 Stunden

- Genauigkeit*: keine Angabe

- Trittfrequenz: aus Pedalrotation

+ leicht, viele Messgrößen

- unzuverlässig

Powertap G3

Seit Jahren bewährter Klassiker mit sehr leichter Messtechnik. Die Nabe ist ein solides Teil, das schon einige Tausend Testkilometer ohne Probleme absolviert hat. Die Messwerte differieren zumeist um ein bis zwei Prozent vom SRM-Niveau. Auffällig sind die tendenziell sprunghaften Rohdaten – schlecht fürs Training des Tempogefühls (Pacing). Über die Nabe wird automatisch auch die korrekte Geschwindigkeit ermittelt. Neben der Nabe sind fertig aufgebaute Laufräder erhältlich. Um Leistungsmessung an mehreren Rädern zu verwenden, ist die Powertap-Nabe eine sehr günstige Alternative zu Pedalen und deutlich genauer als jede Einbein-Messung.

- Preis: 599 Euro

- Gewicht: 325 Gramm

- Software: Firmware-Update via USB

- Verbindung: ANT+, Bluetooth LE

- Batterie*: 1 x CR 2032, rund 60 Stunden im Testbetrieb

- Genauigkeit*: +/– 1,5 Prozent

- Trittfrequenz: rechnerisch aus Drehmomentspitzen

+ relativ günstig, robust

- kurze Batterielaufzeit, nervöse Anzeige

Verve Infocrank

Die Verve-Kurbeln sind als Wiegebalken konstruiert und können dadurch linkes und rechtes Bein getrennt messen. Die Technik erfordert vergleichsweise massive und schwere geschmiedete Kurbeln, lieferbar mit BB30-Welle. Die Konstruktion ist kompromisslos auf den Messjob ausgelegt, mit getrennten Magneten für links/rechts, die gut platziert auf den Lagerkappen klemmen; mit neuester Firmware kann man die Magnete weglassen. Verve ist offizieller Lieferant von British Cycling und der UCI. Sehr kurze und extralange Kurbeln sind in Vorbereitung, ebenso eine Drehmomentanalyse. Robustes Profisystem mit Links-Rechts-Auflösung.

- Preis: 1599 Euro

- Gewicht: 865 Gramm (175 mm, 52/36)

- Software: in Vorbereitung, FirmwareUpdate via ANT+ Dongle

- Verbindung: ANT+

- Batterie*: je Kurbel 2 x SR 44, 500 Std.

- Genauigkeit*: +/– 1 Prozent

- Trittfrequenz: Magnet (62 Gramm) oder rechnerisch aus Drehmoment

+ Links-Rechts-Messung, einfach zu handhaben, temperaturstabil

- relativ schwer, keine Modulbauweise

Rotor 2Inpower

Die Spanier kombinieren zwei grundverschiedene Messprinzipien zu einem Powermeter: Dehnmessstreifen in der rechten Kurbel und in der Tretlagerwelle erfassen getrennt die Kraft von linkem und rechtem Bein. Für Nutzer der ovalen Q-Ring-Kettenblätter besonders hilfreich, weil sie damit ihre Kettenblätter besser einstellen können (unter dem Punkt “Optimum Chainring Angle”, OCA). Der interne Akku wird per Magnetstecker gespeist. Wir sind die Kurbel rund tausend Kilometer gefahren, und sie funktionierte ohne Fehl und Tadel. Interessante Ergänzung für Q-Ring-Fans.

- Preis: 1499 Euro (ohne Blätter)

- Gewicht: 851 Gramm (175 mm, mit 53/38 Aero-Blatt)

- Software: Rotor-Auswertesoftware, Firmware-Update

- Verbindung: ANT+, Bluetooth LE

- Batterie*: interner Akku, 300 Stunden

- Genauigkeit*: +/– 1 Watt

- Trittfrequenz: Beschleunigungssensor

+ Links-Rechts-Messung, temperaturstabil

- relativ schwer, keine Modulbauweise

Stages Carbon GXP

Die Stages-Kurbel ersetzt die serienmäßige linke Kurbel; sie misst nur die Leistung des linken Beins und multipliziert sie mit zwei. Damit ist die Messgenauigkeit prinzipiell eingeschränkt. Der Messaufnehmer sitzt auf der Innenseite der Kurbel und ist extrem leicht: Nur acht Gramm beträgt das Mehrgewicht gegenüber der SRAM-Red-Kurbel. Die Funkverbindung über ANT+ ist allerdings löchrig wie ein Schweizer Käse, die Datenqualität schwankt stark. Unter Laborbedingungen gelingt eine Messung und zeigt, dass das Messprinzip grundsätzlich funktionieren kann. In dieser Form aber kaum brauchbar.

- Preis: 799 Euro

- Gewicht: 175 Gramm (175 mm)

- Software: App StagesPower, Firmware-Update möglich

- Verbindung: ANT+, Bluetooth LE

- Batterie*: CR 2032, 200 Stunden

- Genauigkeit*: +/– 2 Prozent

- Trittfrequenz: Beschleunigungssensor

+ leicht und unsichtbar, Preis

- Funkverbindung instabil, schlechte Datenqualität

SRM Origin

Neues Spitzenmodell vom Powermeter-Erfinder, in Kooperation mit Look. Superleicht, mit tauschbarer BB30-Welle. Modular aufgebaut (Kurbel auswechselbar) und damit zukunftssicher. Drehbare Pedalaugen für schnelle Verstellung der Look-Carbonkurbeln auf verschiedene Längen (170/172,5/175 mm). Der Fokus liegt ganz auf der sauberen Datenerfassung mit 16 Dehnmessstreifen im Spider und einem Magneten, um die Trittfrequenz störungsfrei zu erfassen. Die Kurbel funktioniert mit jedem ANT+ Gerät; der optionale SRM-Computer PowerControl VIII erlaubt aber die bessere Handhabung der Daten. High-End-System für Profis.

- Preis: 2618 Euro

- Gewicht: 658 Gramm (52/36 Shimano)

- Software: Datenauswertung, Firmware-Update via PC-VIII-Computer

- Verbindung: ANT+

- Batterie*: eingebaut, 1.400 Stunden

- Genauigkeit*: +/– 1 Prozent

- Trittfrequenz: Magnet

+ leicht, Datentransparenz, Modulbauweise, Software

- Preis, keine Links-Rechts-Auflösung

Sram Quarq Red DZero

Fügt sich mit Carbon-Kurbelarmen optisch nahtlos in die Red-Gruppe ein. Das Gerät misst analog zu SRM das Drehmoment zwischen Kurbel und Blatt und berechnet die Trittfrequenz mit Beschleunigungssensoren sowie die Links-Rechts-Balance aus dem Drehmoment. Wahlweise mit BB30- oder -24-mm-Welle erhältlich. Gute App. Bei Temperatursprüngen wandert der Nullpunkt, was in unserem Test (15 Grad Differenz) bis zu 20 Watt Abweichung zur Folge hatte. SRAM gibt an, die Temperatur rechnerisch zu kompensieren. Unter den Kurbelsensoren im Test das beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

- Preis: 1075 Euro

- Gewicht: 751 Gramm (175 mm, 52/36)

- Software: App Qalvin Bluetooth LE, Firmware-Update möglich

- Verbindung: ANT+

- Batterie*: CR 2032, 200 Stunden

- Genauigkeit*: +/– 1,5 Prozent

- Trittfrequenz: rechnerisch

+ Preis, Modulbauweise

- temperaturempfindlich

Power2max NG Rotor 3 D 24

Ein Kurbelsensor nach dem SRM-Prinzip, der zu einer ganzen Reihe von Kurbeln passt; er wird per Mini-USB geladen, ein Gummistopfen verschließt die Buchse. Das rohe Messsignal ist unruhiger als bei vergleichbaren Powermetern, die Berechnung der Trittfrequenz mittels Beschleunigungssensor dürfte dafür die Ursache sein. Die Temperaturkompensation funktionierte im Test einwandfrei. Auch als BB30-Variante erhältlich. Deutlich günstiger ist das Vorgängermodell Type-S: Es läuft mit Batterien, ist auf eine Genauigkeit von +/– 2 % spezifiziert, bietet sonst aber vergleichbare Leistungsmerkmale (Sensor mit Alu-Kurbel ab 690 Euro). Sorglos-System für kostenbewusste Fahrer.

- Preis: 1257 Euro

- Gewicht: 795 Gramm (175 mm, 52/36)

- Software: Firmware-Update möglich

- Verbindung: ANT+, Bluetooth LE

- Batterie*: interner Akku, 150 Stunden

- Genauigkeit*: +/– 1 Prozent

- Trittfrequenz: Beschleunigungssensor

+ temperaturstabil

- nervöse Anzeige

Kurbel-Powermeter im Vergleich

Die Grafik zeigt, wie stark die Messwerte der Kurbel-Powermeter streuen. Die Werte eines Infocrank-Modells dienen als Referenz (waagerechte Linie bei Null) – die bunten Punkte zeigen die Abweichungen der Messwerte der anderen Geräte (und des zweiten Infocrank) bei 100, 200 und 300 Watt (einbeiniger Antrieb). Bei 300 Watt weichen die Werte zwischen +2,3 und -1,5 % ab – nicht schlecht, aber etwas mehr, als mancher angibt. SRM, Quarq und Rotor (pink, teils verdeckt) liegen extrem dicht beeinander. Die zweite Infocrank weicht davon am weitesten ab (hellblau). Wer misst richtig? Es spricht einiges dafür, dass die richtigen Werte dort zu finden sind, wo sich die bunten Punkte ballen.