- Tourenplanung digital

- Tourenplanung Schritt für Schritt

- Tourenplanung: Start- und Zielort festlegen

- Tourenplanung: Korrektur der Route

- Tourenplanung: Testtrack in den Routenplanern

- Landkarten richtig lesen: Wie erkennt man geeignete und landschaftlich schöne Routen?

- Tourenportale im Vergleich

Traditionelle Tourenplanung war und ist recht aufwendig. Man sitzt über eine Landkarte gebeugt, bewaffnet mit Lineal, Leuchtmarker und Notizblock, und tüftelt stundenlang an einer Streckenführung. Wichtigste Voraussetzung: die Fähigkeit, Karten richtig lesen zu können. Und ganz billig ist die Methode auch nicht. Denn weil oft eine einzelne Karte nicht alle zu durchquerenden Regionen abdeckt, benötigt man möglicherweise einen ganzen Kartensatz, zum Beispiel für eine Alpenüberquerung. Diesen Prozess sollen moderne Online-Tools vereinfachen und verbessern. Aber lassen sich attraktive Rennradrouten dank digitaler Karten und Geländemodelle tatsächlich mit nur wenigen Mausklicks erstellen?

Tourenplanung digital

Sicher, Routenplaner per se sind keine brandneue Erfindung. Wir nutzen sie unter dem Kürzel Navi im Auto seit Jahrzehnten. Daher scheint es, als sei die Erschaffung eines speziellen Routenplaners für Radfahrer keine große Sache. Aber leider funktioniert es nicht, das Autokonzept eins zu eins zu adaptieren. Oder besser gesagt, es ergibt keinen Sinn. Denn als Rennradfahrer will man im seltensten Fall auf dem schnellsten Weg von A nach B gelangen, sondern eher auf dem ruhigsten, flachsten, steilsten oder schönsten – je nach Geschmack und Anspruch. Dazu braucht es zahlreiche sportspezifische Präferenzen im Planer und eine ausgefuchste Programmierung.

So viel vorweg: Zwei der ausprobierten Online-Planer kommen diesem Wunschtraum schon sehr nahe. Ihre Algorithmen arbeiten dazu aber nicht nur auf Basis der reinen kartografischen Informationen über die Beschaffenheit der Verkehrswege, sondern orientieren sich zusätzlich an den beliebtesten Strecken ihrer Nutzer, der sogenannten Community. Mit jeder hochgeladenen Tour wird dieser Fundus größer und besser. Auf diese Weise sammeln sich mit der Zeit große Mengen an GPS-Daten an, die klar zeigen, wo ortskundige Rennradler gerne entlangfahren. Der Routenplaner bedient sich im Hintergrund an diesen Streckendaten, sie lassen sich aber auch in einer sogenannten Heatmap mithilfe intensiver Farben darstellen. Strava bietet eine solche Heatmap sogar als Overlay im Planer an.

Die weiteren Vorteile der digitalen Tourenplanung liegen auf der Hand. Bei jedem Klick, mit dem der Track weitergeführt wird, aktualisiert das Programm die bis dahin zurückgelegte Streckenlänge auf den Meter genau. Ein Höhenprofil können die Planer ebenfalls sofort erzeugen, auch wenn dieses nicht zu 100 Prozent der Realität entspricht. Alle diese Daten helfen dem User dabei, die Tour zu seiner Leistungsfähigkeit ins Verhältnis zu setzen.

Tourenplanung Schritt für Schritt

Auch wenn vielen Radlern das Planen fast genauso viel Spaß macht wie das Nachfahren einer Tour, sollte die Arbeit mit den Online-Tools flüssig und intuitiv ablaufen und nicht in einem Gefrickel aus Versuch und Irrtum enden. Deshalb sind in den Routenplanern einige Automatismen implementiert, die man nutzen kann und sollte. Erwarten kann man außerdem, dass ein spezialisierter Online-Routenplaner den Nutzer über Straßen und Wege führt, die für die gewählte Sportart besonders geeignet sind. Also zum Beispiel bei Rennradtouren zumindest Bundes- und Hauptstraßen meidet, sofern nicht wenigstens ein Radweg parallel verläuft.

Sonderfall Rundtouren

Grundsätzlich wollen die Planungsprogramme Radler von A nach B leiten. Das automatische Planen einer Rundtour, bei der Start- und Zielort identisch sind, beherrschen sie nicht. Das funktioniert nur mit dem Einfügen von Zwischenzielen, die man sich unter Berücksichtigung der gewünschten Streckenlänge überlegen muss. Zwischenziele sind zwar auch bei einer Einwegstrecke hilfreich, aber nicht zwingend notwendig.

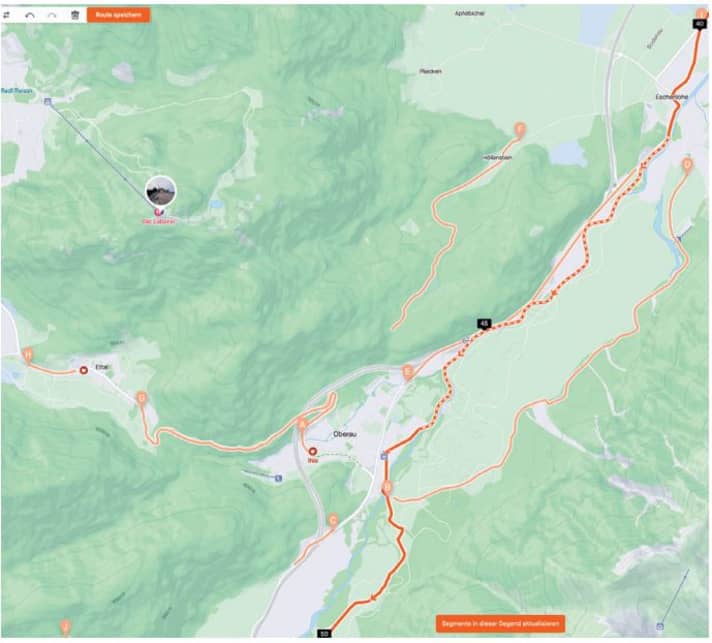

Für eine “schnelle” Runde ist es sinnvoller, man bedient sich im Fundus der Community und modifiziert das Ergebnis gegebenenfalls. Zugriff auf fertige Tourenvorschläge eröffnen Komoot und Outdooractive über die Funktionen “Entdecken” und “Tourensuche”. Bei Strava kann man sich im Routenplaner lediglich alle Segmente anzeigen lassen, die im jeweiligen Kartenausschnitt verlaufen. Also jene Teilabschnitte, auf denen man sich mit anderen Teilnehmern messen kann. Fertige (Rund-) Touren lassen sich nur zwischen verlinkten Accounts von Freunden teilen, also mehr oder weniger privat.

Routenplaner vorbereiten

Erster Schritt: den Routenplaner vorbereiten. Komoot und Strava bieten über die Auswahl der Sportart hinaus besonders viele spezifische Voreinstellungen, zum Beispiel Fitness-Level oder gewünschte Steigung. Auch an der Karte sind die richtigen Einstellungen entscheidend: Bei Komoot ist die Einblendung der User-Highlights sehr hilfreich, bei Strava sind es die Funktion “beliebtesten Routen folgen” und die Segmente. Die US-Amerikaner bieten außerdem eine einblendbare Heatmap, welche beliebte Strecken farblich hervorhebt. Bei Outdooractive lässt sich das Overlay “Radfahren” mit hervorgehobenem Radroutennetz aktivieren. Darüber hinaus die üblichen, allgemeinen markanten Punkte (englisch “point of interest” = POI), die auch bei den anderen beiden Planern zur Wahl stehen. Also beispielsweise Unterkünfte oder Einkehrmöglichkeiten.

Wichtig bei der Vorbereitung: “Wegen Folgen” aktivieren

Diese essenzielle Funktion bieten alle drei Testkandidaten. Das heißt, die Fahrspur rastet bei großzügig gesetzten Wegpunkten automatisch auf dem dazwischen liegenden Straßen- oder Wegabschnitt ein. Das ermöglicht zügiges Arbeiten. Die Funktion lässt sich jederzeit – auch zwischendurch – deaktivieren. Das ist sinnvoll, wenn Korrekturen an Stellen nötig sind, die vom Algorithmus nicht erkannt werden. Ohne die Folgen-Funktion entsteht eine gerade Linie zwischen zwei Wegpunkten, ungeachtet aller Verkehrswege.

Tourenplanung: Start- und Zielort festlegen

Zwei Klicks auf der Karte, je einer an Start- und Zielort, erzeugen in Sekundenschnelle automatisch einen Track, der – je nach Qualität des Algorithmus – mehr oder weniger intensiv nachbearbeitet werden muss. Oder man arbeitet sich Stück für Stück über gewünschte Zwischenziele zum Zielort vor. Das erhöht die Qualität dieses Basistracks.

Routenverlauf prüfen

Der Vorteil digitaler Karten: Man kann tief ins Detail zoomen. Das hilft, Straßen- und Wegekategorien zu erkennen oder Radwege zu identifizieren. Beim Kontrollieren der Route kommt es jetzt auch auf die hinterlegte Karte an. Komoot bietet bereits im Gratis-Account eine übersichtliche und sehr gut zu lesende Open Map. Das gilt auch für die Basiskarte bei Outdooractive. Die Topografie lässt sich mithilfe von Schummerung, Farben und Höhenlinien sehr gut erkennen.

Bei Komoot ist sogar alternativ ein Satelliten-Bild wählbar – was bei Outdooractive ein Upgrade erfordert und bei Strava leider gar keine Option ist. Außerdem ist die Strava-Karte etwas blass in der Darstellung und beinhaltet kaum Informationen über die Straßenkategorien. Bundesstraßen sind beispielsweise farblich nicht abgesetzt. Auf Komoot und Outdooractive erhält man nach kostenpflichtigen Upgrades Zugriff auf weitere Spezialkarten. Mit etwas Übung ist der Check des Routenverlaufs schnell erledigt. An problematischen Passagen, zum Beispiel einer verkehrsreichen Straße oder dort, wo es vielleicht landschaftlich schönere Alternativen gibt, kann die Route im nächsten Schritt korrigiert werden.

Höhenprofil prüfen

Das automatisch generierte Höhenprofil wird mithilfe von digitalen Geländemodellen erstellt. Das Ergebnis kann als Orientierung für die zu erwartenden Anstiegs-Höhenmeter dienen. Wie genau es jedoch der Wirklichkeit entspricht, hängt von verschiedenen Faktoren ab, zum Beispiel der Gitterweite des verwendeten Modells und dem Glättungs-Algorithmus des Planers. Eine absolute Wahrheit kann es in diesem Punkt nicht geben.

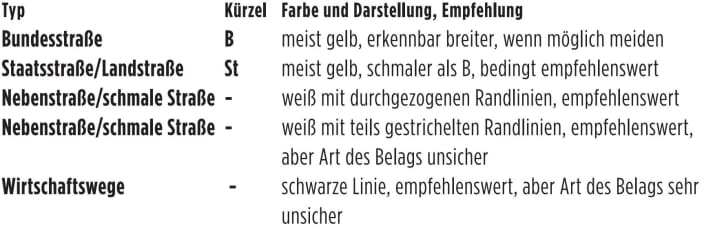

Bei unseren Stichproben-Routings fürs Rennrad erstellen Komoot und Strava bereits automatisch gute, teilweise sogar sehr gute Strecken, die kaum einer Nachbearbeitung bedürfen. Größere Straßen werden nur an Abschnitten eingebaut, wo es sich nicht vermeiden lässt. Oder dort, wo parallel ein asphaltierter (Rad-)Weg verläuft. Der Planer von Outdooractive zeigt hingegen Schwächen und schickt Rennradler teilweise kilometerlang auf verkehrsreiche Bundesstraßen. Klar, das lässt sich im Nachgang korrigieren, erfordert aber entsprechend Zeit und Wissen.

Tourenplanung: Korrektur der Route

Dank der “magnetischen” Wegen-folgen-Funktion lässt sich der Trackverlauf in allen drei getesteten Routenplanern sehr komfortabel verändern. Egal ob für eine kurze Passage oder die komplette Strecke. Man zieht den Track mit der Computermaus einfach per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle. Er rastet automatisch wieder auf den dortigen Straßen und Wegen ein. Und keine Angst, jeder Schritt ist mit einem Klick rückgängig zu machen. Vor allem Komoot bietet vorbildliche Tools, um die Route wenn nötig zu verbessern.

Highlights der Community

Die Community hat bis heute gute Arbeit geleistet und die Datenbank prall gefüllt mit Empfehlungen. Ein rotes Radlersymbol markiert diese Highlights, die sowohl interessante Punkte sein können oder im besten Fall ganze Streckenabschnitte. Beim Draufklicken erfährt man Details und sieht Bilder. Gefällt einem das Highlight, lässt es sich mit einem Klick in die Route einfügen. Darüber hinaus finden sich in der Karte grüne Punkte, die Positionen markieren, von denen ein Original-Foto des Verkehrswegs hinterlegt ist. Oft reicht das schon aus, um eine Entscheidung für oder gegen die Strecke zu treffen. Besser geht’s kaum.

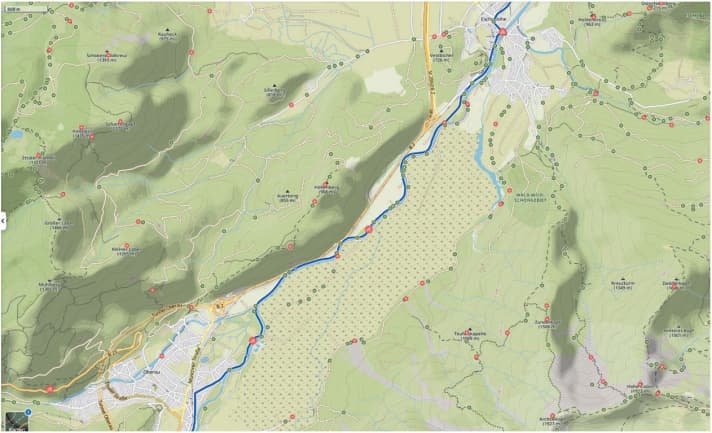

Wenngleich Stravas Konzept nicht dem eines typischen Touren- und Planungsportals entspricht, so liefert der Routenplaner doch ebenfalls ziemlich überzeugende Ergebnisse. Denn auch bei Strava ist die Community sehr aktiv und füttert die Website mit Daten über die besten Streckenabschnitte. Eine einblendbare Heatmap stellt mithilfe unterschiedlicher Färbung dar, wo die meisten Rennradler entlangfahren. Außerdem kann man sich alle Segmente (Challenges) in der jeweiligen Region anzeigen lassen und auf Wunsch per Drag-and-Drop in die Route einbauen. Unser automatisches Test-Routing jedenfalls präsentierte auf Anhieb die attraktivste Strecke von Bad Tölz nach Garmisch – und das ohne Eingabe von Zwischenzielen. Schade nur, dass das Tool so spartanisch ausgestattet ist.

Der Outdooractive-Planer bietet für Rennradler außer dem Radrouten-Overlay keinerlei Hilfe beim Korrigieren einer Route. Man muss sich weitgehend auf seine Fähigkeiten beim Kartenlesen verlassen und die Straßen- und Wegkategorien einschätzen.

Route speichern

Nach Prüfung und Korrektur lässt sich die geplante Route auf dem privaten Account abspeichern, mit Freunden teilen oder veröffentlichen. Nachträgliche Änderungen an der Route und am Status sind nach Aufruf jederzeit möglich. Zum Nachfahren kann man das Smartphone und die App des Portals nutzen. Oder man transferiert einen GPX-Track per Download auf ein GPS- oder anderes Navigations-Gerät.

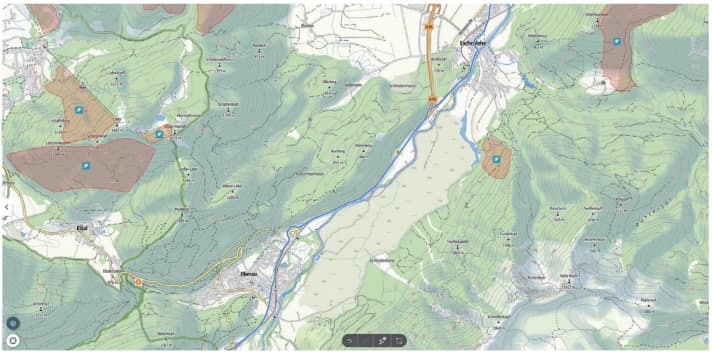

Tourenplanung: Testtrack in den Routenplanern

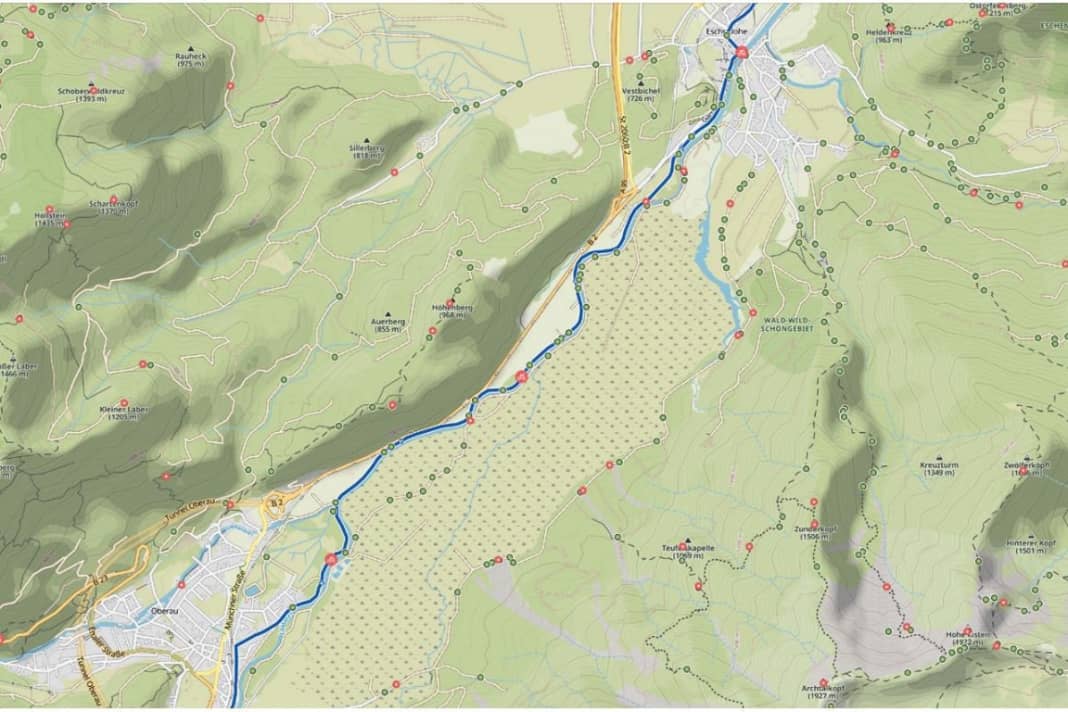

Komoot und Strava legen die Route meist automatisch auf Nebenstrecken, im Beispiel auf den parallel zur Bundesstraße verlaufenden Radweg an der Loisach. Strava weist ihn allerdings als Schotterweg aus, was nicht mehr stimmt, er wurde vor gut einem Jahr asphaltiert. Komoot hat das dank Hinweisen aus der Community angepasst. Bei Outdooractive müsste man den Track nachträglich korrigieren, der Planer legt die Strecke zuerst auf die vielbefahrene B2. Die Strava-Karte könnte kontrastreicher sein und die Wegekategorien deutlicher unterscheiden.

Landkarten richtig lesen: Wie erkennt man geeignete und landschaftlich schöne Routen?

So wertvoll die Streckentipps von anderen Radlern aus der Community auch sind – wer eine Karte richtig liest, kann attraktive Routen auch in Eigenregie aufspüren. Alle vorgestellten Portale nutzen als Basis Open Maps, beim Gratis-Account meist eine OpenStreetMap. Mehr braucht man als Rennradler in der Regel nicht. Wer ein Upgrade gebucht hat, wird noch die OpenCycleMap zu schätzen lernen, auf der Radwegnetze und Trail-Klassifizierungen für Mountainbiker verzeichnet sind.

Asphalt identifizieren

Über Land verlaufen ausgeschilderte Radrouten oft auf asphaltierten Wirtschaftswegen – und sind in diesem Fall auch für Rennradler ideal. Es ist jedoch mit gewisser Unsicherheit behaftet, die Art des Belags aus der Karte abzulesen. Selbst bei Karten mit Rad-Overlays, wie beispielsweise die OpenCycleMap, muss man vor Ort auf Überraschungen gefasst sein.

Tipp: Google Maps

Das bei Google Maps zur Verfügung stehende Satellitenbild ist scharf genug, um in der maximalen Zoom-Stufe die Art des Belags zu identifizieren. Das klappt nicht überall, zum Beispiel bei Abschattung im Wald, aber doch erstaunlich häufig. Noch informativer kann ein Blick in Street View sein, wo man mit einem Klick ein 360-Grad-Bild von jeder erfassten Position erhält. In Ländern wie Italien und Frankreich ist das Straßennetz inzwischen vollflächig erfasst worden, in Deutschland zum Teil. Selbst asphaltierte Wirtschaftswege sind vielfach sichtbar.

Topographie erkennen

Der kniffligste Part beim Kartenlesen besteht darin, sich die Form der Landschaft plastisch vorzustellen. Diese Fähigkeit ist aber sehr lohnend auf der Suche nach schönen Streckenabschnitten. Zum Beispiel über einen Pass oder durch ein idyllisches Tal. Zweidimensionale Karten lösen das Problem mithilfe der sogenannten Schummerung. Diese Schattierung hebt in Verbindung mit der Farbintensität Höhenzüge hervor.

Bei einer topografischen Karte helfen zusätzlich noch Höhenlinien, die Konturen exakt nachzeichnen. Wer die Linien zu deuten weiß, kann sogar die Steilheit einer Straße abschätzen: Je paralleler ihr Verlauf zu den Höhenlinien, desto geringer die Steigung. Schneidet sie die Linien quer, ist ihre Steigung größer. An den Linien befinden sich Höhenangaben, die mit etwas Rechnerei Aufschluss über zu absolvierende Höhenmeter geben können. Wer viele Routen plant, bekommt mit der Zeit einen geschulten Blick dafür, wo sich die Landschaft von ihrer schönsten Seite zeigt.

Straßen-Kategorie erkennen

Essenziell für Rennradler bei der Routenplanung. Es geht schließlich darum, möglichst verkehrsarme Straßen zu nutzen. Empfehlungen für die meisten OpenMaps:

Tourenportale im Vergleich

Tourenplanung mit Komoot

Kosten

Account und Basisfunktionen inkl. Web-Routenplaner sowie Offline-Karten für eine Region kostenlos. Weitere Offline-Karten (Einmalzahlung): Einzelregion 3,99 Euro, Regionenpaket 8,99 Euro, Weltpaket 29,99 Euro. Komoot Premium (Abo) 59,99 Euro/Jahr.

Info

Komoot wurde 2010 gegründet und sitzt in Potsdam. Seit dem Launch hat sich die Website kontinuierlich zu einem der beliebtesten Portale mit einer sehr aktiven Community entwickelt. Heute sind es weltweit über 35 Millionen Outdoor- und Radbegeisterte, die Komoot zum Planen, Finden und Teilen von Touren nutzen.

Website & App

Das Portal bietet ein riesiges Archiv an Touren in den Sportarten Radfahren (mit Unterkategorien), Wandern und Laufen. Über die Funktion “Entdecken” erhält man nach Eingabe eines gewünschten Startortes Zugriff auf die von anderen Mitgliedern in der Region absolvierten Touren, selbstverständlich bezogen auf die gewählte Sportart. Der Tourverlauf ist auf der Karte sofort sichtbar, die Details stehen links davon in einer Liste.

Wer lieber eigene Touren ausarbeiten will, dem steht ein Routenplaner zur Verfügung, der ebenfalls die Empfehlungen der Community nutzt. Die zugehörige Smartphone-App synchronisiert sich automatisch mit dem Web-Account, sodass sowohl eigene als auch die Touren der Community sicht- und nutzbar sind. Mit einem Upgrade kann man Touren vorab am Rechner als GPX-Track herunterladen und mit anderen Navi-Geräten als dem Smartphone nachfahren.

Vorteile

- Routenplaner mit Empfehlungen der Community

- Karten-Auswahl für Radfahrer optimal

- Highlight-Tipps der Community

- individuelle Upgrades mit Einmalzahlung

- Offline-Navigation unterwegs

Nachteile

- Track-Erzeugung mit Zwischenschritt über ein Pop-up-Menü nicht ganz flüssig

- kein GPX-Download beim Gratis-Account

- automatische Angaben über Wegbeschaffenheiten nicht immer schlüssig

- Umplanen einer Route unterwegs nur mit Internetverbindung möglich

Unser Eindruck

Komoot liefert den Beweis, dass kein Algorithmus das Wissen einer Community ersetzen kann. Zum einen werden generell die Open Maps mit vereinten Kräften immer besser, sodass man sich zunehmend auf die Kennzeichnung der Weg-Beschaffenheit verlassen kann. Zum anderen erhält man auf dem Portal konkrete Empfehlungen von Usern über besonders attraktive Strecken. Und das nicht nur in Form fertiger Touren, sondern so, dass man durch Kombinieren von beliebten Abschnitten ganz individuelle Routen bauen kann. Bereits mit einem Gratis-Account steht am Desktop ein leistungsfähiges Tool mit akzeptablen Einschränkungen zur Verfügung. Dennoch lohnt sich ein Upgrade, schon alleine wegen der Möglichkeit, mithilfe der App unterwegs offline navigieren zu können.

Tourenplanung mit Strava

Kosten

Das Erstellen eines Accounts und die Basisfunktionen sind kostenlos. Für die Nutzung des Routenplaners ist jedoch eine Mitgliedschaft erforderlich: Das Monats-Abo kostet 10,99 Euro, das Jahres-Abo 74,99 Euro.

Info

Die Website des gleichnamigen US-Unternehmens aus San Francisco ging im Jahr 2009 ins Netz mit dem Ziel, eine Plattform für Trainingsüberwachung und Auswertung von Leistungsdaten zu schaffen. Eines der beliebtesten Features sind die sogenannten Segmente (Teilstrecken), auf denen man sich mit den Mitgliedern der Community messen kann. Unter den Usern von Strava sind auch zahlreiche namhafte Radprofis zu finden.

Website & App

Auf Strava dreht sich alles um den Sport. Und zwar überwiegend leistungsorientierten Sport. Das sieht man der Website in ihrer Bildsprache auch sofort an. Neben dem Aufzeichnen von Aktivitäten, deren Analyse und dem Führen von Trainingstagebüchern findet man bei Strava aber auch Storys und Reportagen aus der Welt des Leistungssports. Und einen Routenplaner, der die aufgezeichneten GPS-Daten der User automatisch einfließen lässt. Auch die Segmente werden berücksichtigt. Das ist clever, denn so können Rennradler ziemlich sicher sein, auf die beliebtesten Strecken gelenkt zu werden. Die Funktion versteckt sich unter “Entdecken -> Erstelle eine Route”.

Die Strava-App synchronisiert sich mit dem Web-Account. Über die App kann man Fahrten aufzeichnen, gespeicherte Routen aufrufen und abfahren oder eine neue Route planen – was am Smartphone immer mühsamer ist als am PC zu Hause. Ausschließlich in der App findet man auch vereinzelte Rundkurs-Empfehlungen von Community-Mitgliedern. Allerdings erfordern alle Aktionen eine permanente Internetverbindung. Auch die Kartendarstellung ist offline (noch) nicht möglich. Das ist in abgelegenen Regionen ohne Netz nicht ideal.

Vorteile

- effektiver Routenplaner

- sehr aktive Community

Nachteile

- keine Touren-Datenbank im herkömmlichen Sinn

- nur eine Open Map zur Wahl

- Karte mit blassen Farben, Straßenkategorien kaum unterscheidbar

- keine Offline-Nutzung

- Abo vergleichsweise teuer

Unser Eindruck

Strava ist und bleibt konzeptionell eine Website für sportliche Rennradler, die stets Herausforderungen suchen und sich auch untereinander messen wollen, ihre Trainingsdaten vergleichen, auswerten und speichern. Ergo: Nur wegen des Routenplaners lohnt sich ein kostenpflichtiges Strava-Abo nicht, zumal sich das Tool nur in Verbindung mit einem Abo nutzen lässt. Aber wer so oder so aktiv bei Strava ist, kann von dem Routenplaner profitieren. Bereits bei Eingabe von nur wenigen Wegpunkten, zum Beispiel Start- und Zielort, folgt der Track automatisch den beliebtesten Routen der Community. Oder man nimmt das Heatmap-Overlay zu Hilfe, das die meistgenutzten Strecken hervorhebt. Außer der Anzeige von POIs gibt es keine weiteren “touristischen” Inhalte.

Tourenplanung mit Outdooractive

Kosten

Account (Basic) und Basisfunktionen inkl. Tourenplaner und GPX-Download kostenlos. Zugriff auf eine Online-Karte (OSM). Kostenpflichtige Zusätze: “Pro” (2,50 Euro/Monat) mit Zugriff auf die Outdooractive-Karte und Satelliten-Bild; Einblendung von Wegenetzen, Karten und Touren offline speicherbar. “Pro+” (5,00 Euro/Monat): Zugriff auf weitere fünf Topo- und Spezialkarten, aktuelle und genaue Wettervorhersagen.

Info

Outdooractive entstand aus zahlreichen Tourismus-Projekten heraus, die Geschäftsführer Hartmut Wimmer nach Gründung seines Ingenieurbüros im Jahr 1994 verwirklichte. Nach 14 Jahren Vorarbeit wurde 2008 die Website outdooractive.com gelauncht. Bis heute nutzen rund 60 Millionen User weltweit die Plattform, um Touren zu teilen und sich zu vernetzen. Radfahrer stellen nach den Wanderern die zweitgrößte Gruppe.

Website & App

Das Tourenangebot auf Outdooractive deckt eine riesige Palette an Outdoor-Aktivitäten ab. Damit man sich zurechtfindet, sind die Touren in acht übergeordnete Kategorien unterteilt, welche sich in 42 präziser definierte Sportarten verästeln. Darunter ausgefallene Varianten wie Rodeln, Schneeschuhwandern und Trailrunning, aber auch sechs Radkategorien. Über die Funktion “Tourensuche” ist das Angebot in Form von Symbolen sofort auf dem gewählten Kartenausschnitt sichtbar. Mithilfe eines Filters lässt es sich auf die gewünschte Sportart eingrenzen.

Das Tool für die eigene, individuelle Planung wird über die Funktion “Tourenplaner” aufgerufen. Ein weiteres Feature ist der weltweite Reiseführer, der über die Auswahl des Landes zu den dortigen Touren leitet. Die Outdooractive-App synchronisiert sich automatisch mit dem Web-Account und gewährt Zugriff auf den gesamten Inhalt. Zur Nutzung auf externen Navi-Geräten lassen sich die GPS-Daten aller Touren downloaden.

Vorteile

- fertige Community-Touren in sehr vielen Sportarten verfügbar

- gute Basis-Karten

- GPX-Download bereits beim Gratis-Account möglich

- Offline-Navigation unterwegs

Nachteile

- Routenplaner bei Rennradtouren mit Schwächen

- Upgrades und spezielle Topo-Karten nur im Abo-Modell

- Umplanen einer Route unterwegs nur mit Internetverbindung möglich

Unser Eindruck

Der Name ist Programm. Die Website wird ihrem Anspruch gerecht, ein breit gefächertes Tourenangebot in zahllosen Outdoor-Sportarten zu bieten. Das merkt man, sobald man in der Tourensuche nach veröffentlichten Community-Touren stöbert. Darunter finden sich auch viele Rennradstrecken. Beim automatischen Routing in Bezug auf Rennradstrecken ist das Portal den beiden getesteten Mitbewerbern noch nicht ganz ebenbürtig.

Bei den Test-Routings lotst der Planer Rennradler häufig noch kilometerlang über Hauptstraßen, auch wenn attraktivere Nebenstrecken in unmittelbarer Nähe verlaufen. Offensichtlich bevorzugt das Tool weder konsequent für Rennradler geeignete Straßenkategorien, noch die Routenempfehlungen aus der Community. Das heißt: Nur wer seine Fähigkeiten im Kartenlesen ausspielt, den Track manuell Punkt für Punkt anlegt oder eine automatisch erzeugte Strecke umfangreich im Nachgang korrigiert, erhält am Ende eine Strecke, bei der das Nachfahren durchweg Spaß macht.