Das sind die vier Titanräder

Titan gilt unter den Werkstoffen, die für den Bau von Rennradrahmen verwendet werden, als besonders begehrenswert. Das liegt nicht daran, dass das Leichtmetall besonders selten wäre – im Gegenteil gehört es zu den häufigsten Elementen in der Erdkruste. Auch herausragende technische Eigenschaften sind nur bedingt ein Argument, denn in den wichtigen Disziplinen Gewicht und Steifigkeit liegt es auf dem Niveau guter Aluminiumrahmen, diese kosten allerdings nur einen Bruchteil. Gegenüber Carbon hat das grau schimmernde Metall sogar deutlich das Nachsehen; bei gleicher Steifigkeit kann man das Gewicht eines Carbonrahmens beinahe auf die Hälfte eines Titanrahmens drücken und dabei viel freier formen.

Titan: Geschichte im Fahrradbau

Dennoch hält sich der Werkstoff seit seinen Anfängen in den 1990er-Jahren in der Branche und spielt eine kleine, aber feine und beständige Nebenrolle. Es sind vor allem kleine, spezialisierte Anbieter, die vom Verkauf von Rädern aus Titan auch heute noch gut überleben können. Selbst Neugründungen von Firmen gab es in jüngerer Zeit, trotz der erdrückenden Dominanz von Carbon und Aluminium auf dem Markt. Was die Faszination am edlen Metall heute noch ausmacht, schauen wir uns in diesem Test an: Gut 20 Hersteller haben wir eingeladen und ihnen freie Wahl gelassen, ob sie uns ein Straßenrennrad oder ein Gravelbike schicken. Neun sind unserer Einladung gefolgt; im ersten Teil stellen wir vier Straßenrenner vor, den zweiten Teil mit Gravelbikes haben wir folgen lassen.

Anfangs waren es vor allem Rahmenbauer aus den USA, die das Metall im Fahrradbau etablierten und mit exorbitanten Preisen für penibel verarbeitete Rahmen den Ruf des Materials begründeten. Für kurze Zeit sah es sogar so aus, als wäre Titan für hochwertige Räder der Werkstoff der Zukunft, weil sich damit etwa 20 Prozent leichtere Rahmen bauen ließen als aus den damals marktbeherrschenden Stahlrohren. Von den Entwicklungen bei Alu und Carbon wurde der Hype aber schnell überholt: Mit Carbon ließen sich noch deutlich leichtere Rahmen fertigen, dank Massenproduktion in Fernost wurden sie auch immer preiswerter. Aluminium ist in der Fertigung einfacher zu handhaben und dadurch konkurrenzlos günstig.

Kurz und knapp: Titan im Wandel

Hersteller aus China erlauben günstige Preise und ermöglichen auch jungen Marken wie Vpace, die keine eigene Fertigungskompetenz besitzen, frische Ideen umzusetzen. Mit Hydroforming und 3-D-Druck bringt man Titan in Formen, die bisher nur aus Carbon möglich waren, das zeigen Falkenjagd und Van Nicholas beispielhaft. Aber auch die perfektionistisch anmutende Fertigungsqualität etablierter Schweißer ist immer noch eine Augenweide, dafür steht das Moots. Der Preis dafür bleibt allerdings hoch.

Titanräder: Für immer schön

Was als Argument für Titan bleibt, ist eine fürs Rennrad eigentlich nicht besonders wichtige, aber sehr besondere Eigenschaft: Die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Das Material gilt als absolut korrosionsbeständig, selbst Salzwasser kann der Oberfläche nichts anhaben. Eine Lackierung ist deshalb überflüssig, was die Rahmen extrem haltbar und beständig macht. Selbst nach einem langen Fahrradleben sehen Titanrahmen deshalb oft noch aus wie neu. Diese Aura des Unvergänglichen scheint auf eine bestimmte Klientel eine derart große Faszination auszuüben, dass sie bis heute viel Geld dafür hinblättern.

Dass die Kosten für Titanrahmen so hoch sind, liegt vor allem an der komplizierten Gewinnung und Verarbeitung. Das Metall kommt fast ausschließlich in mineralischen Verbindungen vor, aus denen es mit hohem Energieaufwand herausgelöst werden muss, was den Rohstoffpreis auf ein Vielfaches des Preises für Stahl oder Aluminium treibt. Für die mechanische Bearbeitung werden extrem harte Werkzeuge benötigt, verschweißt werden kann es nur unter Ausschluss von Sauerstoff, dafür werden spezielle Werkzeuge und viel Erfahrung benötigt.

Preisverfall durch Fertigungsstätten in Nahost

Titanrahmenbauer wurden deshalb lange regelrecht als Halbgötter unter den Fahrradbauern verehrt, die Rahmen namhafter Hersteller wie Kunstwerke bestaunt. Doch konnte man in den letzten Jahren einen ordentlichen Preisverfall bei Titanrahmen beobachten. Das liegt einmal mehr an Fertigungsstätten in Fernost – zunächst Taiwan, heute vor allem China –, wo die Rahmen mit absurd niedrigen Lohnkosten produziert werden.

Beispiele dafür sind in diesem Test Van Nicholas und Vpace, deren Preisgestaltung mit Carbonrädern konkurrenzfähig wäre; ein einfach ausgestattetes Titan-Rennrad bekommt man beispielsweise bei Van Nicholas schon für weniger als 3000 Euro. Für das Geld bekäme man bei Wettbewerber Moots nicht einmal ein halbes Rahmenset: Das günstigste kostet hier 6500 Euro, immerhin sind Sattelstütze, Steuersatz und Flaschenhalter dabei. Die US-Marke gehört zu den Pionieren im Titanrahmenbau und schweißt die Rahmen bis heute in den USA. Die Spanne zeigt, welchen Einfluss die Lohnkosten auf die Preisgestaltung haben.

Neue Zukunft für Titanräder?

Am Rahmen des Moots findet sich indes ein kleines Detail, das auf längere Sicht die Verarbeitungsmöglichkeiten – und damit den ganzen Markt – regelrecht revolutionieren könnte: Die hinteren Ausfallenden des Vamoots RCS kommen aus dem 3-D-Drucker. Sie entstehen in einem Bett aus sehr feinem Titanpulver, das ein Laserstrahl punktuell so stark erhitzt, dass die Pulverkörnchen miteinander verschmelzen. In sehr dünnen Schichten wird Stück für Stück ein Teil in die Höhe gebaut, das in seiner Form keinen Einschränkungen mehr unterliegt, wie sie beim Gießen oder Schmieden berücksichtigt werden müssten, selbst fast geschlossene Hohlkörper sind möglich.

Titan eignet sich für den 3-D-Druck perfekt, weil das Material auch in Pulverform trotz riesiger Oberfläche nicht korrodiert – mit Alu oder Stahl lässt sich das Verfahren nicht umsetzen. Die Teile aus dem Drucker bieten inzwischen eine ähnliche Festigkeit wie klassisch gefertigte. Noch einen Schritt weiter geht die deutsche Marke Falkenjagd, am Aristos R kommen auch Steuerrohr, Gabelkrone und Tretlagergehäuse aus dem Drucker.

Noch ist das Verfahren relativ teuer, auch leichter als klassisch gebaute Rahmen ist der Falkenjagd nicht, im Gegenteil. Vor allem Teile mit größeren Ausmaßen sind ineffizient, weil es kaum Druckmaschinen dafür gibt. Doch es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis sich auch Teile von der Größe eines ganzen Fahrradrahmens zu vertretbaren Kosten drucken lassen. Gut möglich, dass Titan dann doch noch das Rahmenmaterial der Zukunft wird.

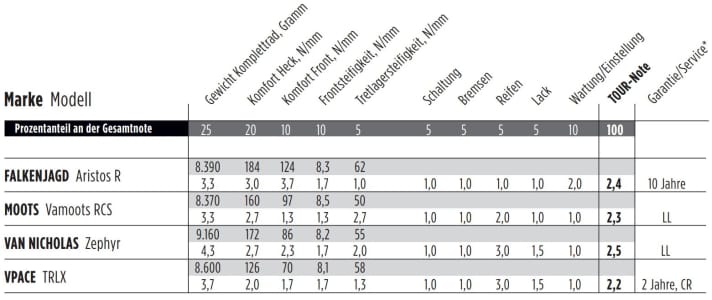

Die Ergebnisse der Titanräder im Überblick

*LL=lebenslang | CR = Crash Replacement | RA = Rennausschluss