Aerodynamische Gravelbikes im Windkanal: Sind Aero-Schotterbikes die Zukunft?

Jens Klötzer

· 09.12.2023

Überblick zu aerodynamischen Gravelbikes

Die Bilder sind noch ungewohnt, aber faszinierend: Die besten Straßenprofis hämmern über Wege mit faustgroßen Geröllbrocken, quälen sich irre Steigungen mit durchdrehenden Hinterrädern hinauf und balancieren steilste Wandersteige wieder hinunter. Die Gravel-Weltmeisterschaft der UCI im italienischen Veneto war 2023 zweifellos ein Spektakel und hatte auf den ersten Blick wenig mit den recht berechenbaren Straßenrennen gemein. Wer sich nicht nur die zusammengeschnittenen Highlights, sondern die komplette Übertragung angesehen hat, wird allerdings bemerkt haben, dass der Wettbewerb über die meiste Zeit wie ein klassisches Straßenrennen ablief – nur auf deutlich schlechteren Straßen. Auch die Zielankunft dürfte Radsport-Fans fast schon seltsam vertraut vorgekommen sein: Mehrere Kilometer ging es auf breiten, gut geteerten Straßen durch Treviso. Dass die Fahrer auf ihren Rennrädern mit vergleichsweise breiten Reifen unterwegs waren, war da für Außenstehende kaum zu bemerken.

Für den Erfolg bei solchen Rennen gelten demnach – von ganz schwierigen Geländepassagen abgesehen – vergleichbare Voraussetzungen wie auf der Straße. Also auch, dass ein möglichst aerodynamisches Set-up die Erfolgschancen in bestimmten Rennsituationen erhöht, besonders für Ausreißer und im Sprint. Im Vergleich zu den Straßenboliden wirken die meisten Gravelbikes jedoch wenig aerodynamisch. Ist das verschenktes Potenzial? TOUR hat versucht, das herauszufinden.

Wer das Equipment der Profis im Detail studiert, stellt fest: Aero matters – Aerodynamik ist ein Thema, auch im Gelände. Nicht nur eng anliegende Rennanzüge und Aerohelme sind an der Tagesordnung, auch Hochprofilfelgen, schmale Lenker und aerodynamische Kettenblätter werden gefahren. Erste Hersteller machen Speed bereits zum Konzept, gezielt werden windschnittige Rahmen-Sets, für breite Reifen entwickelte Aerofelgen und schmale Integrallenker speziell für Geländeräder vermarktet, sogar Aero-Gravel-Socken gibt es. Die Produkte sind vor allem exklusiv und teuer, aber bringt das wirklich was, oder ist es nur Show? Welchen Einfluss hat die Wahl von Laufrädern und Reifen? Und was bedeuten die Ergebnisse für gemächliches Reisetempo, in dem die meisten Gravelbikes unterwegs sind? TOUR hat dafür exemplarische Tests im Windkanal durchgeführt.

Wenige belastbare Erkenntnisse

Bislang gibt es nur wenige ernst zu nehmende Veröffentlichungen dazu, auch wir tasten uns noch an das Thema heran. Unsere Angaben sind deshalb zum Teil abgeleitet oder beruhen auf Schätzungen. Die wenigen belastbaren Versuche stammen fast ausschließlich von Laufradanbietern, die sich mit wissenschaftlichen Methoden der optimalen Felgenform für breite Reifen und niedrigere Geschwindigkeiten nähern. Einer davon ist Jean-Paul Ballard, dessen Unternehmen Swiss Side nicht nur aerodynamische Laufräder baut, sondern auch aerodynamische Beratung als Dienstleistung anbietet.

Er nutzt den gleichen Windkanal wie TOUR, den Kanal der Gesellschaft für Strömungstechnik (GST) in Immenstaad am Bodensee, und hat dort quasi als Nebenprodukt auch einige grundsätzliche Erkenntnisse zum Thema Aerodynamik am Gravelbike produziert. Ballard fand bei seinen Messungen heraus, dass ein typisches Gravelbike bei einer Messgeschwindigkeit von 30 km/h fast 40 Watt mehr Tretleistung benötigt als ein sehr schnelles Aero-Rennrad: Etwa die Hälfte davon überwindet den Luftwiderstand, die andere den Rollwiderstand der Reifen. Die Größenordnung können wir mit unseren Messungen bestätigen, doch hinkt der Vergleich natürlich und uns treiben weitere Fragen an: Wie weit lässt sich der aerodynamische Nachteil eines Gravelbikes reduzieren? Entstehen zwischen Gravelbikes vergleichbare Differenzen wie bei Straßenrädern, wo der Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Set-up bis zu 20 Watt betragen kann, obwohl die gefahrenen Geschwindigkeiten niedriger sind?

Ab in den Windkanal

Um dieser Frage nachzugehen, haben wir zum jüngsten Windkanal-Termin auch drei Gravelbikes mitgenommen. Mit dabei ist das brandneue Race-Gravelbike Grail von Canyon, das höchstens dezente Aero-Ambitionen hat. Dazu kommt eine schon ältere, aber betörende Aero-Ikone von Ridley, das Kanzo Fast, es soll das schnelle Ende des Gravel-Spektrums markieren. Das 3T Exploro ist eines der extremsten Gravelbikes auf dem Markt, mit Platz für Mountainbike-Reifen und darauf abgestimmten Aero-Profilen am Rahmen. Das Trio soll die Frage beantworten: Welches Einsparpotenzial bieten aerodynamisch designte Rahmen, wenn breite Stollenreifen vorher den Luftstrom stören?

Als Faustregel gilt: Ab etwa 20 km/h wird der Luftwiderstand trotz des deutlich höheren Rollwiderstands der Reifen der dominierende Faktor, der die Fahrt auf einem Gravelbike bremst. Eine Geschwindigkeit, die auch Hobbyradler im Gelände spielend erreichen. Ab dem Tempo wird der aerodynamische Effekt messbar – sofern es einen gibt. Wir gehen in unserer Betrachtung von einer Geschwindigkeit von 35 km/h aus, was als Schnitt für Profirennen und unter günstigen Bedingungen für Hobbyfahrer realistisch ist. Im Vergleich zu Straßenrennrädern, die wir standardmäßig bei einer Geschwindigkeit von 45 km/h betrachten, halbieren sich etwa die aerodynamischen Widerstandswerte und Differenzen.

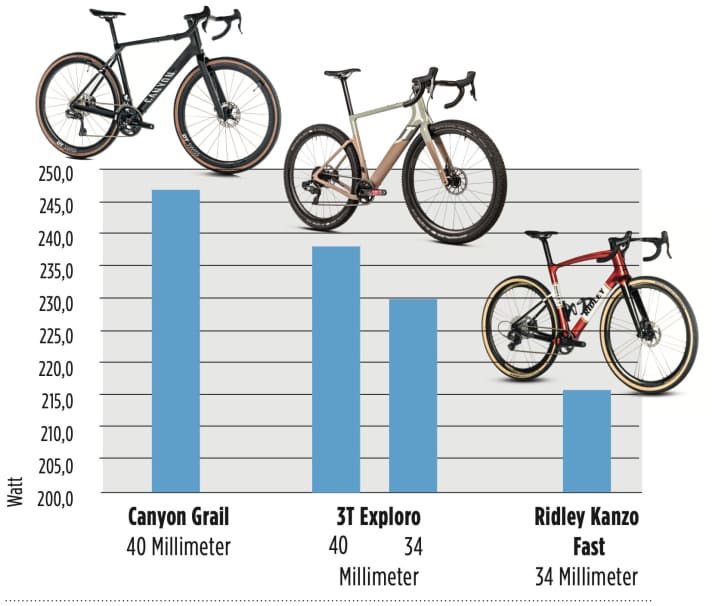

Dass die Unterschiede dennoch signifikant sein können, zeigt unser Experiment. Zunächst duellieren sich das wenig aerodynamische Canyon und das windschnittig designte 3T mit jeweils den gleichen Laufrädern und Reifen: Schnellen DT-Swiss-Carbonfelgen und 40 Millimeter breiten Stollenreifen. Tatsächlich ist das aerodynamische 3T etwas schneller, der Unterschied ist mit circa fünf Watt sogar recht deutlich. Das schnittig wirkende Ridley, das nicht nur mit ausgeprägten Aero-Profilen, sondern zusätzlich auch mit einer tragflächenartig geformten Lenkerkombi ausgestattet ist, kann das 3T noch übertrumpfen: Noch einmal sieben Watt Einsparung sind mit diesem Rad drin, wenn die gleichen Laufräder verwendet werden. Das zeigt: Auch hinter dickeren Reifen sind die Unterschiede bei den Rahmen ähnlich groß wie am Straßenrad. Sie wirken sich wegen der geringeren Geschwindigkeiten nur nicht so krass aus.

Geringerer Effekt der Laufräder

Interessant in dem Zusammenhang: Laufrad-Tuning ist am Gravelbike nach bisherigen Erkenntnissen aerodynamisch weniger effizient als am Straßenrad. Zwar rollen hohe Felgen auch mit dicken Reifen nachweislich schneller. Weil die Felge aber vom breiten Reifen mehr verdeckt wird und auch bei Seitenwind weniger gut „segeln“ kann wie eine gut abgestimmte Kombi mit schmaleren Straßenreifen, reduziert sich der Vorteil eines aerodynamisch guten gegenüber einem aerodynamisch mäßigen Laufrad. Nach Messungen von SwissSide liegt er mit 40-Millimeter-Reifen bei etwa fünf Watt.

Wer aus den Laufrädern mehr rausholen will, sollte also zunächst die Reifenwahl überdenken: Ist ein schmalerer Pneu oder weniger Profil vertretbar? Die Reifen haben einen messbaren Effekt: Das schnelle Ridley spart mit schmaleren Reifen noch mehr Leistung. Der Umstieg auf stollenlose Reifen vergleichbarer Breite verringert die Tretleistung um drei Watt. Der Effekt schmalerer Reifen ist überraschend gering, der Wechsel auf 34-Millimeter-Pneus spart nur weitere zwei Watt. Hier gilt es je nach Gelände abzuwägen, ob die Kompromisse bei Komfort und Grip noch sinnvoll sind. Mit der richtigen Wahl von Rad und Reifen lassen sich bei einer Geschwindigkeit von 35 km/h aber immerhin gut 15 Watt Tretleistung sparen.

Für Profis bei der Gravel-WM ist das relevant, denn es kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. Hobbyfahrer können auf einer 100-Kilometer-Strecke mit 1000 Höhenmetern bei einem Schnitt von etwa 25 km/h drei bis vier Minuten schneller sein. Für Langstrecken-Events, bei denen man die meiste Zeit alleine fährt, ist das eine interessante Größenordnung.

Noch nicht in der Betrachtung berücksichtigt ist der Einfluss von Sitzposition und Kleidung – bekanntermaßen lässt sich hier noch deutlich mehr rausholen. Hierfür gibt es Überschlagswerte, die TOUR bei verschiedenen Versuchen auf der Bahn und im Windkanal ermittelt hat.

Sind Aero-Gravelrahmen sinnvoll?

Das Diagramm zeigt das Aero-Potenzial unterschiedlicher Gravelbikes und Bereifungen. Die Werte gelten für eine Geschwindigkeit von 45 km/h, so lassen sie sich direkt mit den Angaben für Straßenräder vergleichen. Eine Geschwindigkeit von 35 km/h reduziert die absoluten Werte etwa um die Hälfte. Das langsamste Set-up liefert das Canyon Grail mit Rundrohr-Rahmen und 40-Millimeter-Geländereifen. Interessant: Der Aero-Rahmen des 3T spart vergleichbar viel ein wie ein Wechsel auf deutlich schmalere und profillose Reifen. Das Ridley Kanzo Fast kommt mit schnellen Gravel-Reifen schon in die Nähe guter Straßenrennräder.

Schnell auf Schotter

Wer offroad möglichst wenig Zeit liegen lassen will, sollte an den richtigen Stellen tunen. Diese Teile verhelfen dem Gravelbike zu mehr Speed – die Angaben gelten näherungsweise für eine Geschwindigkeit von 35 km/h.

Aero-Dress statt Flatterklamotte: bis 30 Watt

Wird häufig unterschätzt: Der aerodynamisch unerwünschte Einfluss leger sitzender Kleidung ist enorm. Wer an einem Rennen teilnimmt, sollte also auf eng sitzende Kleidung achten. Gegenüber Konkurrenten, die mit Baggy-Shorts und Mountainbike-Shirt unterwegs sind, spart das bis zu 30 Watt.

Clip-On-Auflieger: ca. 10 Watt

Hilft vor allem dann, wenn’s drauf ankommt: Auf Asphaltstücken und weniger ruppigen Feldwegen lohnt es sich, in die Liegeposition zu gehen – auch wenn die auf dem Clip-on-Auflieger deutlich höher ausfällt als auf einem Zeitfahrrad. Bis zu 10 Watt Einsparung sind drin. Die minimalistischen Aufsätze stören ansonsten kaum, das gezeigte Modell von Pro platziert gleich den Computer gut sichtbar vor dem Lenker. In Wettkämpfen mit Massenstart verboten, bei Langdistanzrennen aber ein Gamechanger.

Schmaler Lenker: 5–10 Watt

Der Vorteil fährt immer mit: Ein schmaler Lenker reduziert die Stirnfläche von Rad und Fahrer in allen Situationen. Lambda Racing bietet das Modell XX, das an den Bremsgriffen 35 Zentimeter schmal ist, im Unterlenker allerdings weit ausgestellt. In Bremsgriffhaltung ergibt sich ein ähnlich großer Aero-Vorteil wie durch ein schnelles Rahmen-Set. Im Unterlenkergriff behält man bei 42 Zentimetern die gewohnte Kontrolle in schwierigerem Terrain.

Aero-Laufräder: ca. 5 Watt

Weniger als gemeinhin angenommen bringen hohe Aero-Laufräder im Gravelbike – das zumindest legen die Messungen von TOUR sowie den Laufradherstellern Hunt und SwissSide nahe. Eine Erklärung neben der niedrigeren Geschwindigkeit ist das Gesamtprofil aus Felge und Reifen: Der dicke Pneu verdeckt das Felgenprofil mehr als am Straßenrad. Aerodynamisch günstig müsste die bauchige Felge zudem breiter als der Reifen ausfallen – was fertigungstechnisch kaum zu realisieren ist. Je nach Reifenbreite und Streckenprofil können daher auch flache, aber deutlich leichtere Felgen das sinnvollere Tuning sein.

Glatte Reifen: 2–3 Watt

Ein direkter Vergleich ist schwierig, unsere Messungen legen aber nahe, dass Stollen auch Luftwiderstand verursachen. Wer ausschließlich auf hartem und trockenem Untergrund fährt, kann auf grobes Profil verzichten – und spart noch ein paar Watt. Überraschend wenig bringt der Umstieg auf möglichst schmale Reifen: Grob kann man je zwei Millimeter Reifenbreite ein Watt veranschlagen. Die Auswirkungen aufs Fahrverhalten sind im Gelände aber enorm.

Einfach-Antrieb: 2 Watt

Erstaunlich, aber wahr: Auch die Schaltung kann etwas zur Aero-Performance beitragen. Wer nur ein Kettenblatt fährt und auf den Umwerfer verzichtet, kann noch mal wenige Watt sparen. Ein flächiges Aero-Kettenblatt ist auch ein optisches Statement – das gibt’s von Alugear für verschiedene Schaltsysteme für 80 Euro.