Die Wettkampfrennräder unter 7000 Euro im Test

Aufgrund seiner Größe haben wir das Testfeld, alphabetisch sortiert, auf drei Artikel verteilt. Diese Modelle finden Sie in diesem Artikel:

Es gehört zu den kleinen Absurditäten des Rennradmarktes, dass die Flaggschiffe der Hersteller, wie sie von prominenten Profis gefahren werden, im Vergleich zu preiswerteren Pendants geradezu unverschämt viel Geld kosten. Überschlägt man die Einzelpreise der Bauteile, stellt sich häufig die Frage, wie die oft fünfstelligen Summen für die Top-Modelle überhaupt zustande kommen. Beispiel gefällig? Eines davon sehen Sie im Bild unten. Das Canyon Aeroad kostet in seiner teuersten Ausführung, wie sie baugleich unter anderem von Superstar Matthieu van der Poel pilotiert wird, 10.499 Euro. Damit gehört es noch zu den günstigeren Boliden in der Eliteklasse. Das hier gezeigte Exemplar liegt bei 6499 Euro, ist also fast 40 Prozent günstiger. Für Laien unterscheidet sich das Rad vom Arbeitsgerät des dreimaligen Paris-Roubaix-Siegers lediglich in der Farbe. Kenner der Materie werden immerhin bemerken, dass mit der Shimano Ultegra eine preiswertere Schaltgruppe sowie Laufräder eines anderen Herstellers verbaut sind. Doch selbst wenn wir die offiziellen Preisempfehlungen der abweichenden Komponenten zugrundelegen, dürfte die Differenz zwischen den beiden Modellen rechnerisch höchstens die Hälfte betragen. Der Hersteller argumentiert in diesem Fall mit einer besseren Materialqualität für den Rahmen des Top-Modells. Doch ist „besseres“ Carbon den saftigen Aufpreis wirklich wert? Ob es versteckte Performance-Unterschiede zum Material der Profis gibt und wenn ja, wie groß diese sind, ist eine der Fragen dieses Tests.

Eingeladen haben wir gezielt aerodynamisch optimierte Race-Modelle aus der „zweiten Reihe“, die mit aktueller, wettkampftauglicher Technik, sprich elektronischen Schaltungen und schnellen Carbonfelgen, ausgestattet sind. Damit versuchen wir, der Performance von Profi-Bikes möglichst nahe zu kommen – und dabei ordentlich Geld zu sparen. Dass wir die Preisgrenze dafür bis auf 7000 Euro hochschrauben mussten, ist eine traurige Seite der Preisentwicklung im Allgemeinen und bei Rennrädern im Besonderen. Das Attribut „bezahlbar“ kommt uns da nur noch schwer über die Tastatur. Doch unser Test im vergangenen Jahr (TOUR 5/2024), der konkurrenzfähige Race-Modelle um 5000 Euro zu versammeln versuchte, lieferte eine bittere Erkenntnis: Zu gering die Auswahl und zu groß die technischen Kompromisse, zumindest bei den allermeisten Anbietern. Radrennsport ist leider ein teurer Sport geworden, auch für Amateure und Hobbyrennfahrer.

Selbst beim Limit von 7000 Euro fallen einige Hersteller noch nach oben heraus, zum Beispiel die italienischen Nobelmarken Colnago und Pinarello. Die prominenten US-amerikanischen Marken Specialized und Cannondale schlugen unsere Einladung aus, vermutlich sehen sie sich mit ihren7000-Euro-Racern nicht konkurrenzfähig. Die Ultegra-Varianten des Cannondale SuperSix Evo und des Specialized Tarmac SL8, die mit schnellen Carbonfelgen und integrierten Lenkern ähnlich wie die Profirenner ausgestattet sind und damit nur minimale Kompromisse zur Performance der Top-Modelle erfordern, kosten jeweils schon 9000 Euro. Bei Cervélo, ebenfalls nicht mit dabei, kostet das aerodynamisch optimierte S5 in vergleichbarem Aufbau sogar eine fünfstellige Summe.

Trotz dieser Absagen war der Zuspruch unerwartet hoch: 17 Hersteller wollten am Vergleich teilnehmen. Damit ist dieser Test bei TOUR der größte des Jahres – und mit Abstand der weltweit aufwendigste. Denn wir haben nicht nur jedes Rad auf der Straße bewegt, um uns im Vergleich einen Eindruck zu verschaffen. Im TOUR-Labor haben wir Gewichte, Rahmensteifigkeiten und Komfortwerte gemessen. Im Windkanal wurden die aerodynamischen Potenziale der Räder untersucht. Diese Messwerte erlauben uns einen unverstellten Blick auf die jeweiligen Stärken und Schwächen der Kandidaten und ergänzen den Fahreindruck. Um dem Test genügend Zeit und den vielen Rädern von Benotti bis Wilier angemessen Raum zu geben, haben wir das Peloton deshalb auf drei Ausgaben verteilt.

Shimano Only

Dass ausschließlich Shimanos elektronische Ultegra Di2 als Schaltgruppe im Testfeld vertreten ist, ist mehr Zufall als Absicht. Zum einen ist Konkurrent SRAM hier längst nicht so stark vertreten wie im High-End-Segment, wo die US-Amerikaner zuletzt immer mehr Marktanteile hinzugewinnen konnten. Mit der Force AXS, dem preislichen SRAM-Pendant zur Ultegra, ist nur eine Minderheit der Bikes überhaupt zu haben. Zum anderen schickten Hersteller, die beides zur Auswahl haben, lieber die Shimano-Version. Ein Grund könnte sein, dass der Force-Gruppe kurzfristig ein Facelift bevorsteht, nachdem das Top-Ensemble Red bereits von umfangreichen technischen Neuerungen profitierte. Sollte die Force einen vergleichbaren technischen Sprung machen, könnte das Angebot im nächsten Modelljahr wieder gemischter aussehen und Shimano unter Druck geraten. Campagnolo-Komponenten sucht man abseits des Luxussegments heutzutage vergebens.

Die Ultegra erweist sich indes als gute Wahl, um zum Anspruch „Profi-Technik zum Sparkurs“ etwas beizutragen. Zur Beliebtheit des Komponenten-Ensembles hat die jüngste Renovierung, die zeitgleich auch der Dura-Ace zugutekam, entscheidend beigetragen. Seitdem ist die Ultegra der Dura-Ace technisch so nahe gerückt, dass es kaum noch Argumente gibt, für die Top-Gruppe den doppelten Preis zu bezahlen. Wesentliche Ultegra-Teile wie Schaltung, Kurbeln und Bremsen unterscheiden sich technisch und optisch kaum von den Dura-Ace-Pendants. Die Komponenten schalten und bremsen ebenso gut wie High-End-Material. Das Zugeständnis an den Preis liegt im Wesentlichen im Gewicht; gut 200 Gramm schwerer ist das Ensemble gegenüber der Dura-Ace oder Red. Ein Manko, das man angesichts der Preisgestaltung der Komplettangebote durchaus verkraften kann.

Hauptsache: Laufräder

Zunächst zum Fahreindruck: Der ist schon mal durchweg besser als im vergangenen Jahr, was ganz deutlich spürbar an den verbauten Komponenten liegt. Waren im Preisfenster um 5000 Euro noch überwiegend Shimanos 105-Schaltgruppen verbaut und einfache, vergleichsweise schwere Carbonlaufräder, teilweise bestückt mit preiswerten Reifen, machen sich die höherwertigen Teile im Fahrverhalten positiv bemerkbar. Rund ein Pfund weniger wiegen die Räder im Schnitt, die leichtesten – Benotti und Canyon – sind mit knapp über sieben Kilo nicht weit vom Niveau der meisten Profi-Boliden entfernt. Einige Hersteller machen Unterschiede bei den Rahmen und reservieren die teuersten Carbonfasern und Fertigungsmethoden für ihre Top-Modelle. So ist der Rahmen des eingangs erwähnten Canyon Aeroad CF SLX etwa 100 Gramm schwerer als die exklusivere Version CFR, die es mit den Top-Schaltgruppen erst ab zirka 10.000 Euro zu kaufen gibt. Doch der Effekt ist in der Realität vernachlässigbar klein.

Vor allem Benotti zeigt, wie stark dagegen die Laufräder den Charakter eines Renners prägen. Die stattlichen Aero-Felgen mit Carbonspeichen setzen sich beim Gewicht von den weiteren Teilnehmern noch einmal deutlich ab. Aber auch den anderen Rädern merkt man an, dass die leichteren Felgen besser zu den Lenkgeometrien der Racer passen als schwere, träge Exemplare. In den meisten Fällen ist der Gewichtsunterschied der Laufräder im Vergleich zur Top-Klasse nur minimal. Ein Negativbeispiel ist das Bianchi, dessen Laufradsatz (inklusive Bereifung) 600 Gramm schwerer ist als der des Benotti. Der Renner lenkt und beschleunigt träge; der sehr einfache Reifen von Pirelli fällt gegenüber der Konkurrenz, die durchweg auf tubeless-fähigen Top-Gummis steht, auch beim Abrollverhalten spürbar ab. Immerhin: Reifentuning ist einfach, auch wenn es zusätzlich Geld kostet. Wirtschaftlich sinnvoll ist das zumindest in dieser Testgruppe nur beim Modell der italienischen Traditionsschmiede.

Luft kennt kein Preisschild

Besonders gespannt waren wir auf den Test im Windkanal. Gibt es aerodynamische Unterschiede, die den Kauf doppelt so teurer Räder rechtfertigen? Zu erwarten wäre es nicht, denn dem Fahrtwind ist es ziemlich egal, ob er um eine Dura-Ace- oder eine Ultegra-Kurbel strömt oder auf ein mehr oder weniger schweres Vorderrad trifft. Auch die Erfahrung sagt, dass gute Aerodynamik nur bedingt etwas mit dem Preis zu tun hat und hier durchaus Top-Leistungen realistisch sind. Immerhin lieferten schon im vergangenen Jahr einzelne Räder unter 5000 Euro ein aerodynamisches Niveau, das den teuersten Racebikes mindestens ebenbürtig ist und von dem mancher World-Tour-Profi nur träumen kann: Canyon und Storck beispielsweise errangen jeweils Bestnoten. Die Voraussetzungen dafür sind ein aerodynamisch gutes Rahmen-Set, gegebenenfalls mit windschnittiger Lenkerkombi, und ebensolche Laufräder. Auch dieser Test bestätigt das uneingeschränkt. Von den Testrädern in der ersten Episode unser Test-Trilogie liefern Canyon und Cube in dieser Disziplin erstklassige Leistungen, die den Profirädern in nichts nachstehen. Beim Vergleich mit schnellen Referenzlaufrädern zeigt sich außerdem, dass das aerodynamische Potenzial der Räder in dieser Preisklasse als ausgereizt gelten kann: Ein Laufradwechsel bringt die Kandidaten nicht mehr nennenswert nach vorne, am meisten noch das Bianchi, aber nur um die Winzigkeit von drei Watt.

Bedingt tourentauglich

Auch bei den Komfortwerten ergeben sich keine nennenswerten Nachteile, wobei die Renngeräte naturgemäß keine Sänften sind. Besonders straff abgestimmt ist das Benotti. Sieger dieser Wertung in dieser ersten Gruppe ist das Focus, das schlechte Straßen noch am erträglichsten filtert. An das Niveau spezieller Marathon-Modelle kommt aber auch dieses Rad nicht heran, am wohlsten fühlen sich die Bikes auf gut geteerten Straßen. Als Begleiter für lange Touren eignen sich die Racer ohnehin nur bedingt, denn man muss nicht nur mit einem straffen Fahrwerk und einer betont sportlichen, gestreckten Sitzposition klarkommen. Mit Ausnahme des Bianchi sind nur Rennkurbeln mit der Kettenblatt-Kombination 52/36 verbaut, die auch schnelle Sprints in der Amateurklasse zulassen. Zumindest in Kombination mit der standardmäßigen 11-30-Kassette dürften diese Getriebe an längeren Anstiegen Grenzen setzen. Die breit gespreizte 11-34-Bergkassette, nur bei Benotti und Corratec serienmäßig, kann das etwas entschärfen. Für alpine Marathons sind aber noch kleinere Übersetzungen gefragt.

In der Gesamtbetrachtung zeigt sich, dass ein Preisschild und das Logo auf der Schaltgruppe noch nicht allzu viel über die technische Qualität eines Renners aussagen. Die Hälfte der Rennräder in dieser Testgruppe verdient sich in der TOUR-Bewertung eine Eins vor dem Komma, was manch doppelt so teures Angebot nicht schafft. Um nicht zu sehr ins Schwärmen zu geraten: Natürlich gibt es keinen (Preis-)Vorteil ohne Haken. Die Unterschiede zwischen den Rädern sind in dieser Preisklasse vergleichsweise groß, nicht alle Modelle mit Ultegra tragen auch durchweg gute Komponenten. Andererseits sind viele Modelle durchaus renntauglich spezifiziert oder sogar eines Top-Modells würdig, und das Zugeständnis lässt sich auf ein geringes Mehrgewicht reduzieren. Besonders Canyon und Cube beeindrucken, denn sie rücken in der Endnote bis auf ein Zehntel an die Varianten heran, welche auch von den Profis bei der Tour de France gefahren werden – sozusagen bis auf Reifenbreite. Das Aeroad CFR von Matthieu van der Poel gehört dabei zu den besten Profi-Renngeräten, die wir bei TOUR bisher getestet haben. Und das Litening Aero C:68X von Biniam Girmay zu den günstigsten: Mit 7299 Euro im Profi-Trimm mit Dura-Ace wäre es sogar fast noch in diese Testgruppe gerutscht. Das sind – bei allem Unmut darüber, dass die Preisspirale noch nicht an ihrem Ende angekommen ist – auch gute Nachrichten, die dieser Test liefert. Und um es vorwegzunehmen: Die Modelle in den kommenden Ausgaben halten noch weitere solcher Überraschungen bereit.

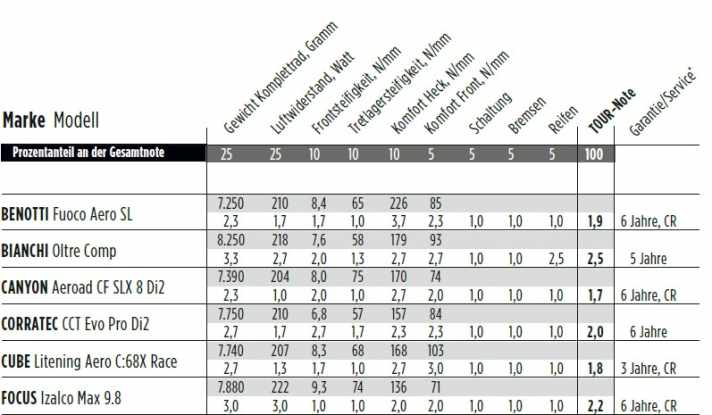

Die Testergebnisse im Überblick

Rot sind die Teilnoten ab 4,0. So sehen Sie, welche Räder wegen schwächerer Einzelnoten für Sie nicht infrage kommen.

- *LL = lebenslang

- CR = Crash Replacement Prozentanteil an der Gesamtnote

- RA = Rennausschluss

So testet TOUR

Gewicht (25 Prozent der Gesamtnote): Für die Bewertung zählt das gewogene Komplettradgewicht in der einheitlichen Testradgröße 56–57 Zentimeter. Wir weisen zur Orientierung aber auch die Laufradgewichte aus. Die Notenskala ist so gelegt, dass bei einem mittleren Streckenprofil von 1.000 Höhenmetern pro 100 Kilometer die physikalische Wirkung von Gewicht und Aerodynamik für die Durchschnittsgeschwindigkeit vergleichbar ist. Zur Orientierung: Die aerodynamische Optimierung des Rades kann auf solch einer Strecke bis zu knapp vier Kilogramm Gewicht kompensieren. Gleichzeitige Bestnoten in Gewicht UND Aerodynamik schließen sich aus, aber es gibt Rennräder, die einen sehr guten Kompromiss finden. Ist die Strecke bergiger als unsere Referenzstrecke, nimmt die Bedeutung des Gewichts zu, ist die Strecke flacher, wird die Aerodynamik wichtiger.

Luftwiderstand (25 Prozent der Gesamtnote): Dynamisch gemessen im Windkanal, mit TOUR-Dummy, drehenden Rädern, bewegten Beinen und über ein großes Spektrum von Anströmwinkeln. Verdichtet zu einer Aerodynamik-Note für typische Umweltbedingungen.

Frontsteifigkeit (10 Prozent der Gesamtnote): Wichtige Größe für die Lenkpräzision und das Vertrauen ins Rad bei hohem Tempo, ermittelt im TOUR-Labor. Es wird eine Gesamtsteifigkeit am fahrfertig montierten Rahmen-Set ermittelt, also inklusive Gabel. Die Steifigkeitswerte werden gedeckelt. Ziel sind nicht unendlich steife, sondern ausreichend fahrstabile Rahmen.

Tretlagersteifigkeit (10 Prozent der Gesamtnote): Verrät, wie stark der Rahmen bei harten Tritten, zum Beispiel im Sprint, nachgibt. Diese Messung findet ebenfalls im TOUR-Labor statt, mit einer realitätsnahen Aufspannung, bei der sich der Rahmen wie im Fahrbetrieb verformen kann.

Komfort Heck (10 Prozent der Gesamtnote): Ein Maß für die Nachgiebigkeit bei Fahrbahnstößen, gemessen im TOUR-Labor. Es wird ein Federweg bei Belastung der Sattelstütze gemessen. Der Messwert korreliert sehr gut mit den Fahreindrücken und dem Komfortempfinden. Gute Noten bedeuten auch eine ordentliche Fahrdynamik, die sich auf schlechten Straßen positiv auf die Geschwindigkeit auswirkt.

Komfort Front (5 Prozent der Gesamtnote): Analog zum Heck wird die Verformung des Lenkers unter Last ermittelt. Eine gute Note bedeutet viel Federkomfort, was die Hände auf langen Touren entlastet. Starke Sprinter, die viel Steifigkeit wünschen, sollten aber eher auf einen steifen Lenker achten.

Schalten (5 Prozent der Gesamtnote): Die Schalteigenschaften werden im Fahrtest ermittelt. Bewertet wird nicht der Preis oder die Qualitätsanmutung einzelner Komponenten, sondern ausschließlich die Funktion des gesamten Getriebes. Dabei spielen beispielsweise auch die Zugverlegung, die Qualität der Züge und die montierte Kette eine Rolle.

Bremsen (5 Prozent der Gesamtnote): Ähnlich wie beim Schalten zählt auch hier der Test auf der Straße, es fließen zusätzlich die Erfahrungen aus unseren unzähligen Tests von Bremsen mit in die Bewertung ein. Dabei wird nicht das Bauteil selbst, sondern die Funktion als Zusammenspiel von Bremskörper, Belägen und Scheiben bewertet: Wie gut lassen sich die Bremsen modulieren? Wie standhaft sind die Bremsen, wie lang sind die Bremswege?

Reifen (5 Prozent der Gesamtnote): Bewertet werden Rollwiderstand und Grip – soweit bekannt aus einem unserer unabhängigen Reifentests oder anhand des Fahreindrucks. Die Gesamtnote wird arithmetisch aus den prozentual unterschiedlich gewichteten (Prozentangaben in Klammern) Einzelnoten gebildet. Sie bringt vor allem die sportlichen Qualitäten des Rades zum Ausdruck.

Die Gesamtnote wird arithmetisch aus den prozentual unterschiedlich gewichteten (Prozentangaben in Klammern) Einzelnoten gebildet. Sie bringt vor allem die sportlichen Qualitäten des Rades zum Ausdruck.