Mythos Mont Ventoux: Dramen und Triumphe - TV-Legende Herbert Watterott blickt zurück

Text Herbert Watterott

Zum Start der 13. Etappe der Tour de France 1967 versammeln sich noch 104 Radprofis, um an diesem 13. Juli die 211,5 Kilometer zwischen Marseille und Carpentras, einer provenzalischen Kleinstadt im Département Vaucluse, in Angriff zu nehmen. Noch ahnt niemand, dass es ein mörderisch heißer Tag werden wird, und es kann vor allem keiner im illustren Feld der Giganten der Landstraße wissen, dass einer von ihnen nie mehr in seinem Leben zum Mont Ventoux, den man auch Ventosus, den Windumbrausten nennt, zurückkehren wird. Das eingangs zitierte Sprichwort soll Stunden später zur bitteren Wahrheit werden.

Vom Winde verweht wurde seit 1951 so manche Hoffnung und Siegchance an diesem schon von den Kelten verehrten heiligen Berg. Vor 74 Jahren bauten die beiden französischen Tour-Direktoren Jacques Goddet und Felix Lévitan den „kahlen Riesen“ erstmals in das Streckenprofil der Frankreich-Rundfahrt ein, die damals in Metz startete und nach der Mammutdistanz von 4.692 Kilometern in Paris mit dem Sieg des Schweizers Hugo Koblet endete.

Der 13. Juli 1967 sollte indes ein Tag werden, der für immer unauslöschlich in der Historie der Tour verankert bleibt. Ich hatte mich als junger Redakteur und Reporter ganz besonders auf diesen Tag und die Etappe gefreut. Der legendäre Mont Ventoux war ein absolutes Highlight im Streckenprofil meiner dritten Tour de France. Diese schmutzig weiße Bergkuppe, die sich völlig überraschend aus der sonst eher flachen Landschaft der Provençe erhebt, hatte ich 1965 zum ersten Mal gesehen, als die Etappe mit Massenstart oben auf dem Gipfel endete und Raymond Poulidor seinerzeit die Etappe vor dem Ausnahmekletterer Julio Jimenez aus Spanien gewann. Es ist ein imposantes Bild, wie dieser fast 2.000 Meter hohe Riesenkegel in den Himmel ragt, den der italienische Dichter Francesco Petrarca vor rund 680 Jahren zum ersten Mal bestiegen haben soll. 1967 war der Ventoux nur Durchgangsstation auf dem Weg von Marseille nach Carpentras. Ich hatte noch keinen heißeren Tag bei der Tour erlebt. In der Sonne wurden mehr als 40 Grad gemessen. Gegen Mittag wurde die Hitze unerträglich. Die Etappe hatte zunächst flach begonnen, bis dann wie eine finstere Drohung der Gipfel des Mont Ventoux am Horizont auftauchte. Es war kein Schnee, was sich dort vom dunstigen Blau des Himmels abhob, sondern nacktes, ausgeblichenes Vulkangestein. Tour-Direktor Jacques Goddet bezeichnete die obere Region in seinem täglichen Leitartikel in der veranstaltenden Zeitung „L’Équipe“ als „die Sahara der Steine“. Viele Dramen hatten sich seit 1951 schon an seinen Flanken abgespielt.

Unser TV-Teamchef 1967 hieß Jupp Hoppen, er war Sportchef des Saarländischen Rundfunks und zusammen mit dem schreibenden Kollegen Hans Blickensdörfer aus Stuttgart der erste deutsche Journalist, der nach dem Krieg von der Tour berichtet hatte. Günther Isenbügel (NDR), Werner Zimmer (SR), Fritz Heinrich (SWF) und Udo Hartwig (RIAS Berlin) bildeten das Reporterteam der ARD für Hörfunk und Fernsehen. Dazu kam ich als Jüngster und „Mädchen für alles“. Mein Aufgabengebiet reichte vom Sammeln neuester Informationen bis zum Besorgen erfrischender Getränke. Dazu war ich der „Zeitungsbote“, der täglich die aktuellen Gazetten besorgte, wie unter anderem die italienische „Gazzetta dello Sport“ und „L’Équipe“. Die ARD war damals mit drei Motorrädern sowie einem hellblauen Opel-Rekord-Cabriolet vertreten. Ein „Moto“ fuhr an der Spitze des Pelotons, das zweite am Ende und in der Nähe des Besenwagens, in den die erschöpften, erkrankten oder gestürzten Fahrer stiegen, wenn sie das Rennen vorzeitig aufgeben mussten. Das dritte Motorrad schließlich sollte sich immer dort aufhalten, wo besonders dramatische Bilder zu erwarten waren.

Herbert Watterott

Der ehemalige TV-Reporter (Jahrgang 1941) erlebte seine erste Tour de France als Journalist 1965, als die Tour vor dem Kölner Dom startete. Der Bensberger berichtete 41-mal von der Tour, begleitete 25-mal den Giro d’Italia, arbeitete bei 18 Olympischen Spielen und 60 Sechstagerennen. Seit über 40 Jahren ist er Mitglied im Radsportverein Staubwolke Refrath.

Drei Reporter wechselten sich bei ihren Aufgaben von Tag zu Tag ab. Einer berichtete für das Fernsehen, die anderen beiden bedienten den Hörfunk. Udo Hartwig arbeitete für RIAS (Radio im amerikanischen Sektor) Berlin. An Live-Übertragungen war noch nicht zu denken. Die Zuschauer bekamen vom Rennen nur einen zehnminütigen Tagesbericht zu sehen, den das französische Fernsehen am Abend anbot. In Deutschland wurden diese Zusammenfassungen am Ende des Abendprogramms ausgestrahlt, also zwischen 22.30 und 23.00 Uhr. Die Radiokollegen sammelten ihre Eindrücke den ganzen Tag lang auf ihren Tonbandgeräten und setzten das Material nach jeder Etappe im Schnittmobil des Saarländischen Rundfunks zusammen. Die Berichte, Reportagen und Kommentare wurden dann vom eigenen Übertragungswagen in die Funkhäuser nach Deutschland überspielt.

Während unsere Reporter noch im Rennen unterwegs waren, bereitete ich im Ziel schon alles für die Zusammenfassungen und Abschlusskommentare vor. Heute ist es undenkbar, mit den Autos in die Nähe des Fahrerfeldes zu kommen. Damals aber hatte der Gigantismus die Tour de France noch nicht erobert. Wir konnten mit besonderen Akkreditierungen direkt neben dem Peloton fahren und das Feld auch überholen.

Das Pressezentrum befand sich an diesem 13. Juli 1967 in der Kapelle des Collège des Garçons in Carpentras. Das imposante Gewölbe aus honigfarbenem Kalkstein war im 17. Jahrhundert in einer Seitenstraße nahe der Altstadt als Jesuitenkirche erbaut worden. Ich starrte auf kleine Monitore, auf denen die Fernsehbilder liefen, als der Anstieg in die „Hölle“ begann und die Sonne am höchsten stand. Ich lauschte dem Kommentar der französischen Reporter. Da waren der ehemalige Rennfahrer Robert Chapatte, der alle Details zu Taktik und Technik erklärte und jeden Rennfahrer persönlich kannte, sowie die Nummer eins und Ikone des französischen Sportjournalismus, Léon Zitrone, der mit kritischer Distanz die Dinge einordnete und im Stile eines Kommentators bewertete. Es war ein Hochgenuss, diesem eingespielten Duo zuzuhören.

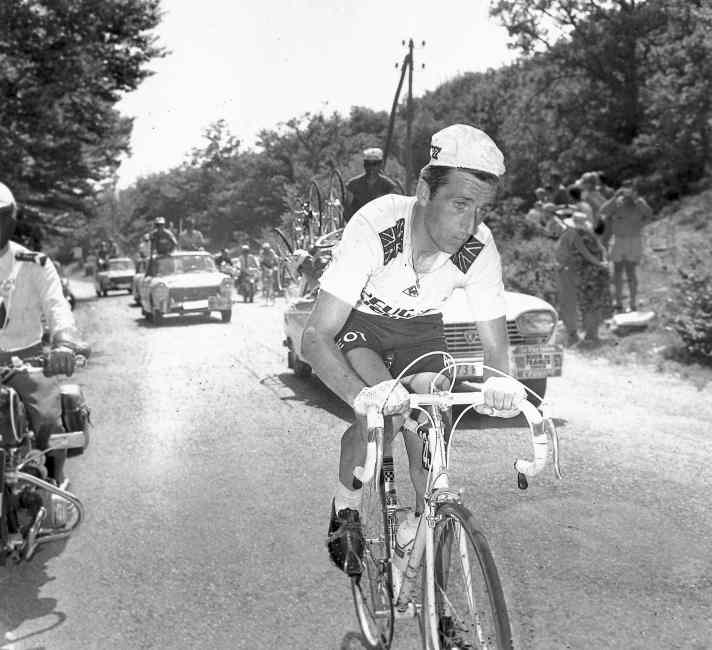

Bald hatte das Feld die Pinienwälder, deren Bäume mit zunehmender Höhe immer kleiner und kümmerlicher wurden, hinter sich gelassen. Danach brannte die Sonne unbarmherzig auf die ungeschützten Fahrer. Das Feld war in unzählige Grüppchen zerfallen. Jeder kämpfte mit sich, dem Rad, der mörderischen Steigung und der sengenden Hitze – Kulisse für das Drama, das sich etwa zwei Kilometer vor dem Gipfel abspielen sollte. Unten im Ziel in Carpentras rückte ich noch näher an den kleinen Monitor heran, um auf dem flimmernden Schwarz-Weiß-Bild besser erkennen zu können, was dort vor sich ging. Ich sah einen Fahrer im weißen Trikot der britischen Nationalmannschaft aus einer kleinen Gruppe ausscheren. Damals waren keine Werksteams am Start, sondern Nationalmannschaften. Keiner der Rennfahrer hatte unterhalb des Ventoux-Gipfels noch den kraftvollen sicheren Tritt, der eine gute Form und Fitness verrät. Aber der hagere, schmächtige Mann im britischen Trikot war ganz offensichtlich nicht mehr Herr seiner Sinne und Muskeln. Es war Tom Simpson, der 1965 schon einmal Straßen-Weltmeister war und als bester Kletterer seines Teams galt. Ungefähr zweieinhalb Kilometer vor dem Gipfel fuhr er Zickzack. Erst drohte er die Geröllhalde zur Linken hinabzufallen. Zum ersten Mal stürzte Simpson rund 1.500 Meter vor dem Gipfel. Damals sah es dort anders aus als heute. Die Straße war schmaler, Autos konnten nicht überholen, nur ein schmales Asphaltband schlängelte sich durch den abschüssigen, grau-weißen Geröllhang. Simpsons Betreuer setzten ihn wieder auf sein Rennrad. Er murmelte, als sie ihn anschoben, mit gebrochener Stimme: „Los, los, los“, angeblich auch „Put me back on my bike“.

Fatale Mischung

Aber er kam nicht mehr weit. Er konnte sich nicht mehr auf dem Rad halten, und seine Helfer legten ihn an den Straßenrand. Simpsons Finger umfassten den Lenker wie in Leichenstarre. Vermutlich starb der Engländer schon zwischen dem Zeitpunkt, als er wieder aufs Rad gehievt wurde und dem zweiten Sturz.

Weder die Mund-zu-Mund-Beatmung von Tour-Arzt Dr. Pierre Dumas noch die Wiederbelebungsversuche der Spezialisten im Sainte-Marthe-Hospital in Avignon waren erfolgreich. Tom Simpson war tot. Später wurde bekannt, dass der erkrankte Simpson Amphetamine als Aufputschmittel eingenommen hatte. Bei der Autopsie wurde außerdem Alkohol festgestellt. Die Hitze, der Berg, das Doping, der Alkohol – das war eine fatale Mischung, die Tom Simpson das Leben gekostet hatte. Der Trubel im Pressezentrum verstummte abrupt, als der sonst so unnahbare, kühle, zweite Tour-Direktor Felix Lévitan den Raum betrat. Er bestieg das Podium und sprach sichtlich mitgenommen mit leiser Stimme: „Der Fahrer mit der Startnummer 49, Tom Simpson aus Großbritannien, ist um 17.40 Uhr im Krankenhaus von Avignon verstorben.“ Für einen Moment herrschte Totenstille. Dann erfüllte den Pressesaal das umso heftigere Hämmern der Schreibmaschinen und das Brüllen der Reporter in die Sprechmuscheln der Telefonhörer. Am Tag nach dem Unglück, am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, ließen die verbliebenen Rennfahrer im Peloton auf der Etappe von Carpentras nach Sète einem Teamkollegen von Simpson den Vortritt. Barry Hoban fuhr als Erster über die Ziellinie. Er kümmerte sich später übrigens auf ganz persönliche Weise um die Witwe Simpsons. Er heiratete sie. 1968 wurde zu Ehren von Simpson ein Gedenkstein enthüllt, an der Stelle, wo er ein Jahr zuvor gestorben war. Seine Töchter Jane und Joanne ließen 1987 an der linken Seite des Gedenksteins eine Tafel anbringen. Darauf steht: „Kein Berg zu hoch.“ 1997, 30 Jahre nach dem Drama am Ventoux, fuhr Joanne den Berg mit dem Rad hinauf und hatte nur ein Ziel vor Augen:

„Zu Ende bringen, was Daddy nicht geschafft hat.“ Das einzige, was von Tom Simpson übrig geblieben ist, hat sein Betreuer Harry Hall aufbewahrt: die Startnummer von Simpsons Rad, die 49, weiß auf schwarzem Grund.

Mont Ventoux: Schauplatz vieler Dramen

Ich hatte das Vergnügen und die Ehre, diesem stets fröhlichen Ausnahmesportler zu begegnen. Es war 1965, als er bei der Weltmeisterschaft in Lasarte im Baskenland den Titel und das Regenbogentrikot vor seinem Freund Rudi Altig gewann. Ich konnte ihn nach dem Rennen interviewen und ihm persönlich gratulieren. Drei Jahre waren nach dem Tod von Tom Simpson vergangen, als die Tour zum Mont Ventoux zurück kehrte. Am 10. Juli 1970 führte die 14. Etappe über 170 Kilometer von Gap auf den Gipfel, es ist die dritte Ankunft am Observatorium. Es sollte einmal mehr ein Tag werden bei großer Hitze und einer weiteren Demonstration durch den Belgier Eddy Merckx. Schon ein Jahr zuvor, 1969, hatte Merckx bei seinem Tour-Debüt die Gegnerschaft beherrscht. Unvergessen der Soloritt von Luchon nach Mourenx über 214 Kilometer, als er mit sage und schreibe sieben Minuten und 56 Sekunden Vorsprung am Ziel eintraf, nachdem er schon sechs Etappen gewonnen hatte. Am Ende der Tour betrug sein Vorsprung auf den Zweitplazierten Roger Pingeon aus Frankreich fast 18 Minuten. Zum Schluss der Saison hatte Merckx bei einem Rennen noch einen schweren Sturz zu verkraften. Waren seine Auftritte bis dahin spielerisch und überlegen, wurde es danach schwieriger und anstrengender. Die Probleme im Rücken hörten nicht auf, und er musste immer häufiger seine Sattelhöhe verändern und anpassen. Einen Schraubenschlüssel hatte er immer in der Trikottasche bei sich. Viele glaubten, Merckx könne nicht dominanter fahren als bei seiner Tour-Premiere 1969. Und doch setzte der Belgier zwischen Gap und dem Mont Ventoux noch einen drauf. Mit einem Spezialrad, gebaut durch den Italiener Giuseppe Pelà in Turin, kam die Leichtigkeit langsam zurück und im Gelben Trikot des Spitzenreiters holte er seinen siebenten Etappensieg und den zweiten Tour-Gesamtsieg.

Als an diesem heißen Tag der Anstieg 20 Kilometer vor dem Ziel beginnt, fährt Merckx in vorderer Position. 13 Kilometer vor dem Gipfel erhöht er das Tempo, und nur der Portugiese Joaquim Agostinho und Lucien van Impe aus Belgien können folgen. An der 10-Kilometer-Marke ist Merckx allein und beginnt erneut eine Soloflucht wie vor Jahresfrist quer durch die Pyrenäen.

Als er den Gedenkstein zu Ehren von Tom Simpson passiert, wirft er seine Rennmütze hinüber und bekreuzigt sich. Ein Akt der Anerkennung für den ehemaligen Mannschaftskameraden. Eddy Merckx war als einziger Profikollege zu Simpsons Beerdigung im englischen Bergarbeiterstädtchen Harworth in Nottinghamshire erschienen, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Direkt hinter dem Ziel muss er gestützt werden und verweigert jegliches Fernsehinterview. Der Dominator wird in ein Sauerstoffzelt gebracht und beatmet. Seine ersten Worte damals: „Ich hatte Angst, schreckliche Angst.“

Naturgewalten am Mont Ventoux

Am 13. Juli 2000 befindet sich das Ziel zum sechsten Mal in der Tour-de-France-Geschichte auf dem Gipfel des Berges, auf dem im Winter Temperaturen unter 30 Grad minus und im Sommer leicht 40 Grad plus herrschen können. Nicht selten peitscht der Mistral mit bis zu 250 km/h um die Bergkuppe. Eddy Merckx hatte es klar beschrieben: „Anders als bei anderen Steigungen kannst du am Ventoux nie den Druck vom Pedal nehmen. Es gibt keine Sekunde zum Erholen. Wenn du aus dem Wald kommst, weht auf den letzten Kilometern meist ein zermürbender Wind.“

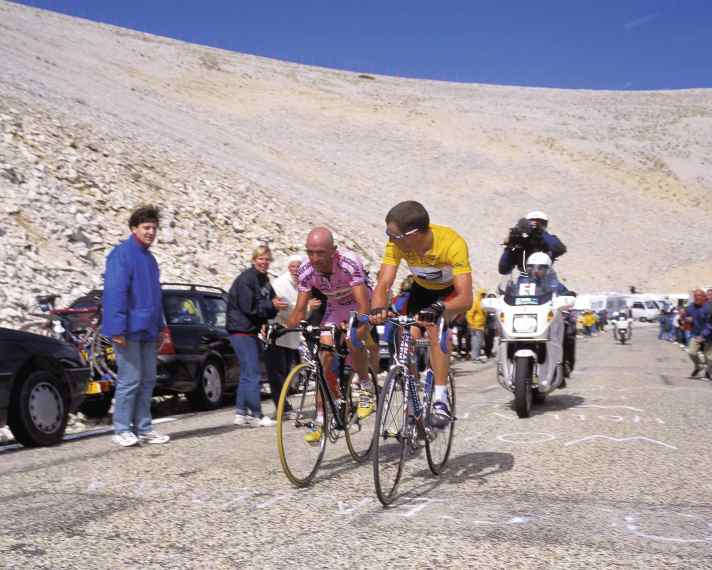

Zwei Tage, bevor der Tour-Tross kam, hatte das Jedermann-Rennen „L’Etape du Tour“ zum Mont Ventoux geführt. Nach Hagel, Sturm und Schnee wurde die Prüfung gekürzt. Die Hälfte der rund 7.000 Teilnehmer musste am Chalet Reynard, sechs Kilometer vor dem Kulminationspunkt, umkehren. Als dann am 13. Juli der Sieger Marco Pantani vor Lance Armstrong, Joseba Beloki und Jan Ullrich, ins Ziel fuhr, passierte etwas, was ich bei meinen bis dahin 35 Tour-Teilnahmen als Reporter noch nie erlebt hatte. Der Wind blies mit solcher Stärke, dass die unzähligen Zuschauer am Berg fast umgeweht wurden.

Der größte Teil der Tour-Infrastruktur wie Übertragungs- und Regiewagen sowie Werbekolonne und ein Teil der Pressefahrzeuge blieb aus Sicherheitsgründen unten in Carpentras. Die Kollegen, die oben in luftiger und stürmischer Höhe arbeiten mussten, waren froh, als sie heil wieder im Tal gelandet waren. Die Rennfahrer, sonst unterwegs auf ihren Rennmaschinen, wurden mit Autos nach unten transportiert. Die Abfahrt auf zwei Rädern war unmöglich und lebensgefährlich. Einmal mehr hatte Mont Ventosus, der Windumbrauste, gesiegt.