Von Watt hat wohl jeder schon einmal gehört. Wie sich die Maßeinheit für Leistung im eigenen Training nutzen lässt, ist aber längst nicht allen Radsportlern bekannt. Die Leistung beschreibt, wie viel mechanische Arbeit der Körper über eine bestimmte Zeit bewältigt und ist die vielleicht wichtigste Optimierungs-Schraube, an der Rennradler drehen können, die ihre Leistung kontrollieren und vor allem effizient steigern wollen. Mithilfe eines Powermeters misst man, wie stark der Fahrer tritt. Aufgezeichnet und richtig interpretiert, garantieren die Daten eine gleichbleibend exakte Trainingsdokumentation und lassen Fortschritte in Echtzeit erkennen. Watt-Werte haben den Radsport revolutioniert. Mit keiner anderen Methode lässt sich die Form effizienter optimieren als mit einem auf die Leistung in Watt bezogenen, datenbasierten Trainingsplan. Je ambitionierter die Ziele sind, desto eher empfiehlt sich die Trainingssteuerung nach Leistung statt nach Puls, denn beim Radfahren unterliegt die Herzfrequenz Einflussfaktoren wie Temperatur und Windverhältnissen, Emotionen, Flüssigkeitsverlust oder Ernährung. Schon der Espresso vor dem Training kann die Schlagzahl des Herzens beeinflussen. Zudem ist unser Herz ein träger Pumpmuskel, der auf plötzliche Intensitätsveränderungen, wie sie beim Intervalltraining üblich sind, zeitverzögert reagiert. Die Wattleistung hingegen ist ein Echtzeitwert und unbestechlich.

Im Wettkampf sind Power-Werte für das sogenannte Pacing, also die Krafteinteilung, unverzichtbar. Sie verraten, in welcher Verfassung sich die Beine befinden und bestimmen zuverlässiger als das Körpergefühl, ob man sein Tempo durchhalten kann oder nicht. Nach dem Rennen hilft die Analyse der Leistungsdaten, Entwicklungspotenziale zu erkennen. So lässt sich das weitere Training gezielt strukturieren.

Der Radsport ist trainingswissenschaftlich so gut erforscht wie kaum eine zweite Ausdauersportart. Aus der Tretleistung lassen sich andere Kennzahlen berechnen, wie etwa Trainingszonen oder der Energiebedarf. Leistung lässt sich auch als Energiefluss in Joule pro Sekunde bezeichnen. Die Energie in Kilojoule entspricht dem Produkt aus Leistung in Watt und der entsprechenden Zeit und diese zeigt annäherungsweise den Bedarf an Kilokalorien an.

Im Reich der Zahlen

Die Functional Threshold Power (FTP) lässt zahlreiche Rückschlüsse auf den individuellen Trainingsstatus zu. Auch als „Schwellenleistung“ bezeichnet, beschreibt sie die maximale Durchschnittsleistung über eine Stunde in Watt. Programme, mit der sich die individuelle FTP abbilden lässt, sind in fast jeder Trainings-App integriert. Da ein FTP-Test möglichst konstante Bedingungen erfordert und ganz schön viele Körner kostet, ist eine Testdauer von 20 Minuten einfacher umzusetzen als ein voller 60-minütiger Test. Die Stundenleistung lässt sich näherungsweise bestimmen, indem man die mittlere Leistung über 20 Minuten mit dem Faktor 0,95 multipliziert. Egal, wie lange der Test dauert: Warmfahren nicht vergessen! Ausbelastungen kommen allerdings auch so in Training und Wettkampf vor. Da Trainingssoftware über verschiedenste Zeiträume automatisiert rechnen kann, spuckt sie selbst ohne Test einen FTP-Wert aus, der bei Vielfahrern die Leistungsfähigkeit bereits gut zeigt. Wirklich vergleichbar sind die Werte aber nur, wenn die Tests stets nach demselben Protokoll gefahren werden, etwa auf einem Ergometer. Draußen sind mit einem Powermeter jedoch oft etwas höhere Werte möglich.

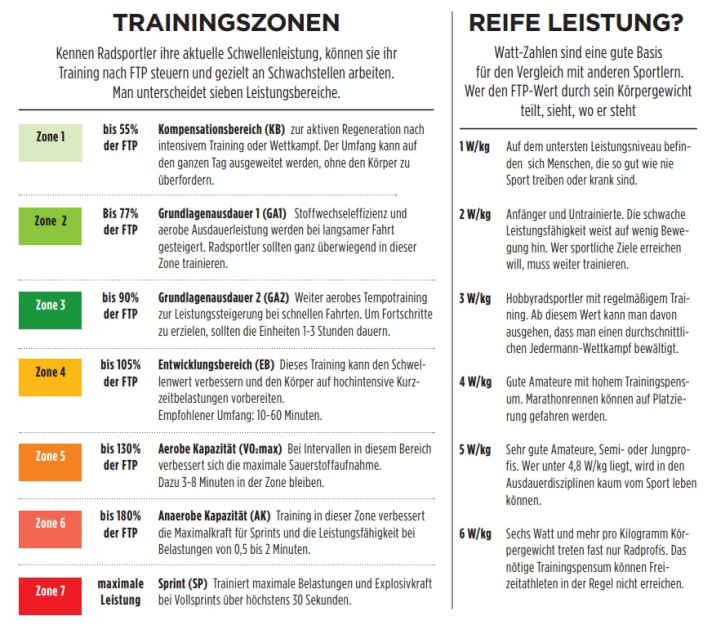

Eine professionelle Leistungsdiagnose kann der FTP-Test nicht ersetzen. Er lässt sich jedoch ohne fremde Hilfe auch zuhause realisieren und bietet deshalb eine einfache Auskunft über die persönliche Langzeit-Leistung, wie sie zum Beispiel bei Bergfahrten benötigt wird. Der Fokus auf eine einzige Kennzahl erleichtert die Trainingssteuerung. Wer mit Wattmessung fährt und seine FTP kennt, kann sein Training anhand von Leistungsbereichen regulieren. Die Zahlen auf dem Rad-Computer verraten, wann genau man regeneriert bzw. Grundlage, Tempo oder Sprints trainiert. Zusätzlich hilft der FTP-Wert bei der Vorbereitung auf ein Rennen, die Machbarkeit und den Unterschied zu anderen Teilnehmern einzuschätzen.

Profi-Werte

Bei den Flachetappen der Tour de France ist das Feld breit gefächert. Der Kapitän wird von seinen Helfern abgeschirmt und muss im Flachen kaum Kraft aufbringen (rund 140 Watt), während ein Rennfahrer an der Spitze des Pelotons rund 245 Watt leistet. Trägt der Kapitän eines Teams das Gelbe Trikot, verlangen die ungeschriebenen Gesetze im Radsport, dass seine Mannschaft viel an der Spitze fährt, um das Rennen zu kontrollieren und das Führungstrikot zu verteidigen. Weil der Windschatteneffekt an der Spitze geringer ist als mitten im Pulk, tritt der Kapitän im Windschatten beispielsweise rund 250 Watt, sein Helfer an der Spitze des Feldes rund 355 Watt.

Im Einzelzeitfahren muss der Kapitän zeigen, was er drauf hat. Kein Teamkollege kann ihm Windschatten spenden. Dazu muss er eine hohe Dauer-Wattleistung bringen -– die durch gute Aerodynamik in noch mehr Fahrgeschwindigkeit mündet. Viele Rennfahrer gehen deshalb in den Windkanal, um ihre Sitzposition im Kampf gegen die Uhr zu optimieren. Als Faustformel gilt: Wer mehr als 300 Watt für Tempo 45 benötigt, verliert gegenüber den Besten Zeit. Eine typische Zeitfahr-Dauerleistung sind 460 Watt. Umgerechnet benötigt der Rennfahrer für 45 km/h 288 Watt.

Am Berg sind die Favoriten unter sich: Es dominiert der Bergwiderstand. Da die Besten auch am Berg bei der Tour hohes Tempo fahren und zusätzlich oft Wind weht, gibt es leichte Windschatteneffekte. Wer führt, muss daher gegenüber einem Fahrer am Hinterrad etwas mehr Energie investieren (rund 540 Watt zu 460 Watt) und hat so am Ende möglicherweise das Nachsehen. Sobald es bergauf geht, ist die Leistungsfähigkeit abhängig vom Gewicht (Watt pro Kilogramm Körpergewicht).

Messtechnik

Schon früh erkannten Trainer und Ingenieure, dass Watt-Training für Radsportler die Leistungsanalyse und -steuerung auf ein neues Niveau heben kann. Als Pionier der Technik im Radsport gilt Uli Schoberer mit seinem SRM-Powermeter. Radprofi Greg LeMond bezeichnete das Gerät schon Anfang der 90er Jahre als „meinen besten Trainingspartner“.

In knapp 40 Jahren Entwicklungsgeschichte konnte die Technik erheblich verkleinert werden, aktuelle Modelle sind im Vergleich zu konventionellen Kurbeln oder Pedalen lediglich einige Gramm schwerer. Anders als ihre Urahnen messen die aktuellen Geräte zudem genau und zuverlässig. Beides ist für eine akkurate Trainingssteuerung unerlässlich. Bereits eine Ungenauigkeit von fünf Prozent kann die Leistungsdaten unbrauchbar machen.

Powermeter lassen sich in verschiedene Typen mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen gliedern. Es existieren Systeme, die an der Kurbel messen, im Kurbelstern oder am Pedal. Geräte, die nur auf einer Seite messen, sind günstiger, jedoch ungenauer als Modelle mit beidseitiger Messung. In zurückliegenden Tests waren 20 Watt Messdifferenz und mehr keine Seltenheit. Bei vielen kurbelbasierten Powermetern bleibt offen, was die Beine in der Zugphase der Tretbewegung leisten. So werden Ungenauigkeiten in der Rechts-Links-Verteilung wahrscheinlicher.

Powermeter-Varianten

Das Original: SRM-Powermeter mit präziser Messung im Kurbelstern. Der Mess-Spider kann mit Tretlagerwellen verschiedener Durchmesser kombiniert werden. Auch verschiedene Blätter stehen zu Wahl, so lassen sich mehr oder weniger alle gängigen Schaltgruppen abdecken.

Unsere Tests bescheinigen Pedalpowermetern eine gute Genauigkeit. Der Vorteil: Sie lassen sich an mehreren Rädern nutzen und haben keine Kompatibilitätsprobleme. Das Favero Assioma hat sich im Langzeitgebrauch bewährt, wiegt 304 Gramm, misst genau und ist vergleichsweise günstig. Favero bietet auch eine robuste Offroad-/Gravel-Version an.

Ein günstiger, einseitig links messender Kurbelpowermeter ist der SRAM Rival Dub Wide (siehe oben) ab 274 Euro. Für rund 1.100 Euro gibt es die beidseitige Pedalvariante von Garmin (siehe unten).

Jan Timmermann

Redakteur