Frauen sind keine kleinen Männer

Frauen sind nicht einfach kleinere, leichtere Männer – diese Erkenntnis klingt wie eine Binsenweisheit, scheint aber im Sport und und in der Trainingslehre noch nicht verbreitet zu sein. Es gibt immer noch sehr wenige sportmedizinische Studien, die sich ausschließlich auf Frauen beziehen. Mit der Folge, dass Athletinnen jahrzehntelang nach Trainingsplänen trainiert haben, die für Männer entworfen wurden.

Was Frauen von Männern vor allem unterscheidet, ist der Menstruationszyklus. Wie stark der Einfluss der weiblichen Hormone auf die sportliche Leistung ist, wurde lange Zeit unterschätzt. Nicht jedoch von Prof. Dr. Petra Platen. Sie leitet den Lehrstuhl für Sportmedizin und Sporternährung an der Ruhr-Universität Bochum und forscht schon viele Jahre zum Thema. Prof. Platen weiß, dass der Zusammenhang von Zyklus und Sport in der Wissenschaft zwar schon seit Jahrzehnten bekannt ist, es aber nie einen signifikanten Durchbruch in die Trainingspraxis gab. „Ich glaube, das liegt daran, dass dieses weibliche Thema sogar in diesem Jahrtausend noch immer tabubesetzt ist“, sagt Platen. Aber auch die Variabilität der Ergebnisse sei ein Problem solcher Forschungen. „Das sieht man schon daran, dass ein Zyklus zwischen 23 und 35 Tagen als normal gilt.“

Was ist ein Zyklus?

Etwas verändert sich aber zunehmend: Immer mehr Sportlerinnen sprechen öffentlich über Periodenbeschwerden oder Leistungstiefs aufgrund von Zyklusschwankungen und fordern, wie auch Platen feststellt, dass das Thema Zyklus normalisiert werde, damit sie sich mit ihren Trainerinnen und Trainern darüber austauschen können.

Dass gerade bei Trainern Wissenslücken klaffen, weiß auch Saba Shakalio. Die Sportwissenschaftlerin und Physiotherapeutin, die als Athletiktrainerin für die Fußballerinnen des FC St. Pauli arbeitet, forscht zum Einfluss der Menstruationszyklen auf die Trainingsperiodisierung von Leistungssportlerinnen. „Die meisten Frauen im Leistungssport werden von Männern trainiert“, sagt sie. „Und manchen muss man als Athletin erst mal erklären, was überhaupt ein Zyklus ist. Zyklus ist nicht Periode, Periode ist nicht Zyklus.“

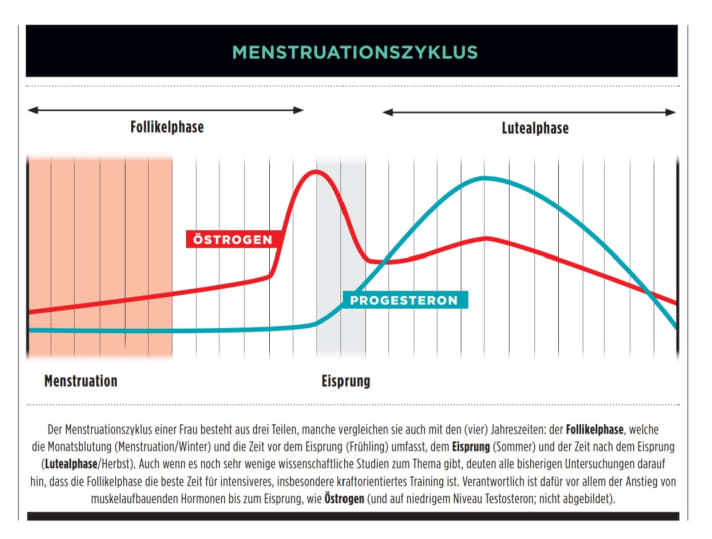

Der weibliche Zyklus bezeichnet die Anzahl aller Tage von Beginn der Monatsblutung (oder Menstruation/Periode), bis die Blutung zum nächsten Mal einsetzt. Hormonschwankungen können nicht nur in der Phase der Menstruation, sondern im gesamten Zyklus stattfinden. Shakalio glaubt, das Unwissen darüber sei einer der Gründe, weshalb viele Sportlerinnen nicht offen mit ihren Trainern kommunizieren. Eine Umfrage des Südwestrundfunks aus dem Jahr 2021 unter 719 Spitzensportlerinnen untermauert das: Mehr als die Hälfte der befragten Athletinnen fühlt sich demzufolge unwohl dabei, mit Trainern über die Menstruation zu sprechen. 40 Prozent aller Teilnehmerinnen waren außerdem der Meinung, dass der Zyklus bei Training und Wettkämpfen nicht ausreichend berücksichtigt werde.

Ein Dilemma, dass viele Sportlerinnen kennen

Das Problem kennt auch die ehemalige Elite-Fahrerin Lea Feder, die bis vor vier Jahren Radrennen bestritt: „Es war auf jeden Fall nicht an der Tagesordnung, dass Trainer Wissen über Training mit dem weiblichen Zyklus besaßen, sich darüber austauschten und das im Training anwendeten.“ Die heute 32-Jährige fuhr über mehrere Jahre für das Team Stuttgart in der Bundesliga und bei internationalen Wettkämpfen. Die vielen Jahre im Leistungssport und fehlende Aufklärung hatten bei ihr zu gesundheitlichen Problemen geführt.

So hatte sie nach dem Absetzen der Pille bemerkt, dass ihre Periode ausblieb. Mit dem Rat ihrer Gynäkologin, das Training aufzugeben und ein wenig zuzunehmen, konnte sie als Leistungssportlerin nichts anfangen. „Bei einem vollen Rennkalender mit rund 800 Trainingsstunden im Jahr kann man nicht einfach sagen, dass man jetzt weniger trainiert und sich bei allen Rennen abmeldet.“

Ein Dilemma, das viele ambitionierte Sportlerinnen kennen. Was jedoch vielen nicht bewusst ist: Frauen, die die Pille einnehmen, bluten zwar monatlich, doch entspricht das nur einer sogenannten Entzugsblutung und nicht der richtigen Periode. Für Feder ist genau das ein großes Problem. „Frauen, die die Pille nehmen, haben durch die fehlende Periode kein Bio-Feedback mehr. Sie können am eigenen Zyklus nicht mehr sehen, ob es ihnen gut geht oder nicht.“

Störung im Hormonhaushalt

Laut Sportwissenschaftlerin Shakalio ist eine ausbleibende Periode (Amenorrhö) stets ein Zeichen dafür, dass der Körper unter enormem Stress steht. Eine unbehandelte Amenorrhö wirkt sich schlecht aus auf den gesamten weiblichen Organismus, insbesondere auf den Knochenstoffwechsel. Bleibt die Periode über längere Zeit aus, ist auch der Östrogenspiegel lange Zeit sehr niedrig. Der Knochen verliert daraufhin an Masse, es kann sich Osteoporose entwickeln. „Das sieht man bei Sportlerinnen daran, dass sie ein höheres Risiko für Stressfrakturen haben“, erklärt Sportmedizinerin Petra Platen.

Amenorrhö kann auch dazu führen, dass ein Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Zu hohe körperliche Anstrengungen stören den Hormonhaushalt. Die Eierstöcke setzen infolgedessen keine Eizellen mehr frei, die Periode bleibt aus, die Frau kann nicht schwanger werden.

Viele Athletinnen sind sich der Folgen einer Amenorrhö nicht bewusst. Laut einer Umfrage unter Sportlerinnen in Großbritannien Anfang 2023 haben 36 Prozent schon mal eine oder mehrere ausbleibende Perioden ignoriert. Die Sportlerinnen dachten, die Menstruationsstörungen seien normal oder sogar vorteilhaft für die Leistung. Besonders besorgniserregend: 30 Prozent der befragten Frauen bekamen von ihren Ärztinnen oder Ärzten gesagt, die fehlende Periode sei angesichts ihres Aktivitätsniveaus „normal“. Die Ärzte gingen weder auf Ursachensuche, noch versuchten sie, die Amenorrhö zu beheben.

Auch in Feders Rad-Team wurde eine fehlende Periode nicht als Problem angesehen. „Eine ausbleibende Menstruation war damals eine Entspannung. Es war praktisch, weil wir uns dann nicht darum kümmern mussten“, berichtet sie. Keine Periode zu haben, galt als Segen für die Radsportlerinnen. Tatsächlich weiß man inzwischen, dass es genau das Gegenteil ist.

Lea Feder begann damals auf eigene Faust, sich mit der Thematik zu beschäftigen und probierte ihr erworbenes Wissen an sich selbst aus – ihr parallel absolviertes Medizinstudium half ihr dabei. Und weil sie wusste, dass es vielen Frauen so erging wie ihr und es im Sport an Wissen zum weiblichen Zyklus mangelte, gründete sie 2017 Way to Win als ihre eigene Coaching- und Leistungsdiagnostik-Firma. Zusammen mit einer Reihe an Experten wollte sie das Bewusstsein bei Frauen für nachhaltigen Leistungssport steigern.

Bio-Doping durch gesunden Zyklus

Denn Frauen ohne funktionierenden Zyklus haben neben den Folgeschäden noch mit einem weiteren Nachteil zu kämpfen: Ihr Körper verfügt über weniger anabole, also aufbauende Hormone, die leistungssteigernd wirken. „Ich würde einer sehr leistungsorientierten Frau schon sagen, dass sie sich überlegen sollte, eine andere Verhütungsmethode zu bevorzugen“, meint Platen. Die Einnahme der Pille führe nämlich zu einer geringeren körpereigenen Produktion von Östrogen und Progesteron. Dabei sind – zusammen mit Testosteron – gerade diese Hormone für den Muskelaufbau ausschlaggebend. „Das Potenzial, dass Frauen durch den Anstieg der körpereigenen Hormonkonzentrationen eigentlich haben, fällt durch die Pille weg“, so die Sportmedizinerin.

Ihre Untersuchungen haben gezeigt, dass die Trainierbarkeit von Frauen in puncto Kraft vor und während des Eisprungs am größten ist; beim Ausdauertraining ließen sich diese unterschiedlichen Zykluseffekte nicht beobachten. Wobei die Professorin mit der Verallgemeinerung ihrer Ergebnisse zurückhaltend ist, da es immer noch zu wenige Studien zum Thema gebe.

Lutealphase, höheres Verletzungsrisiko

Die unterschiedliche Leistungsfähigkeit von Frauen im Laufe eines Zyklus untersuchte auch Saba Shakalio kürzlich in einer Studie zusammen mit der Sporthochschule Köln. Über mehrere Monate maß sie die Schnelligkeitsausdauer von zwölf Wasserballspielerinnen der ersten Bundesliga – und zwar in drei Phasen des Menstruationszyklus: Periode, Follikelphase (vor dem Eisprung) und Lutealphase (nach dem Eisprung). Ergebnis: „Die Frauen waren tatsächlich vor dem Eisprung besser als nach dem Eisprung“, sagt Shakalio.

Lea Feder hat ähnliche Beobachtungen gemacht. Sie veranschaulicht den weiblichen Zyklus gerne mit dem Jahreszeiten-Modell. Die Phase vor dem Eisprung ist demnach der Frühling, der Eisprung der Sommer: „Sportlerinnen sind dann sehr motiviert, kreativ, können gut Muskelmasse aufbauen und anschließend auch sehr gut regenerieren.“ Laut der angehenden Ärztin sollten Rennradfahrerinnen diese Zeit gezielt für Krafttraining und Intervalleinheiten nutzen. Denn: Besonders das Hormon Östrogen erreicht jetzt Spitzenwerte.

Anschließend kommt der stürmische Herbst (Lutealphase), und die Hormonsituation verändert sich deutlich. Nach einem kurzzeitigen Hoch fallen erst Östrogen, dann Progesteron auf Tiefstwerte ab. Das nach dem Eisprung zunächst noch ansteigende Progesteron trägt dazu bei, dass der Stoffwechsel katabol wird, also abbauend. Der Muskelaufbau fällt in dieser Phase schwerer, intensive Belastungen werden als anstrengender empfunden. Außerdem unterliegen Sportlerinnen in der Lutealphase einem höheren Verletzungsrisiko. Es bereitet den weiblichen Körper auf eine mögliche Befruchtung vor, Bänder lockern sich.

Frauen, die die Pille nehmen, haben durch die fehlende Periode kein Bio-Feedback mehr. Sie können am eigenen Zyklus nicht mehr sehen, ob es ihnen gut geht oder nicht. - Lea Feder, Medizinerin und Sport-Coach

Feder erklärt, dass die Hormonveränderungen nach dem Eisprung sehr viel Konstanz und Ruhe von außen benötigen: „Je mehr man von außen mit intensivem Training oder Hungerperioden Stress erzeugt, desto mehr werden die Hormonschwankungen verstärkt. Das kann zum prämenstruellen Syndrom und zu Regelschmerzen führen, die einen im nächsten Training ausbremsen.“ Mit Hungerperioden meint Feder Energieengpässe, die dem Körper entweder dauerhaft in Form eines Kaloriendefizits oder auch zeitweise durch Kohlenhydratmangel während des Trainings zugemutet werden.

An den Zyklus angepasste Ernährung

Helen Bauhaus, Ernährungswissenschaftlerin der Sporthochschule Köln sagt, dass der Energiebedarf auch von den einzelnen Zyklusphasen abhängig sei. In der Lutealphase, also nach dem Eisprung, haben Frauen einen Ruheenergieumsatz von 200 bis 300 Kilokalorien mehr im Vergleich zur Follikelphase. Bauhaus rät deshalb, an diesen Tagen eine kleine Zwischenmahlzeit einzubauen: „Am besten eignen sich hierfür ein kleines Porridge, ein Stück fettarmer Kuchen wie Bananen- oder Früchtebrot sowie ein Shake mit Haferflockenanteil und proteinhaltiger Milch.“

Saba Shakalio ist sogar der Meinung, dass Sportlerinnen aufgrund des veränderten Energiebedarfs auch einen zyklusangepassten Ernährungsplan bräuchten. „Wir wissen zum Beispiel auch schon, dass Frauen in der Lutealphase schlechter Zucker speichern können. Nach intensivem Training ist es wichtig, das mit einer angepassten Ernährung auszugleichen.“

Das Thema Energieversorgung war auch Lea Feders Weg zurück zu einem regelmäßigen Zyklus: „Lange Zeit habe ich versucht, nach jeder Mahlzeit mit Weight Gainer Shakes zuzunehmen. Das hat in Bezug auf die sekundäre Amenorrhö gar nichts geholfen.“ Der springende Punkt, wie sie selbst sagt, war es, ihre Nahrungszufuhr während des Trainings zu erhöhen. Statt mit Wasser füllt sie ihre Radflaschen mit kohlenhydratreichen Getränken.

Zyklusbasiertes Training heißt nicht, dass man weniger oder mehr trainiert, sondern dass man die Trainingsperiodisierung an den Zyklus anspasst. - Saba Shakalio, Sportwissenschaftlerin und Physiotherapeutin

Die Medizinerin hatte Glück. Da sie mit der Ernährungsumstellung ihre Periode schnell zurückbekam, blieb sie von schweren Symptomen verschont. Die Ernährungswissenschaftlerin Helen Bauhaus sagt, dass eine angepasste Kohlenhydratzufuhr unumgänglich sei, um einen gesunden Zyklus zu etablieren. „Ansonsten treten neben dem Ausbleiben der Menstruation häufig weitere Symptome auf physiologischer, metabolischer, endokrinologischer und psychischer Ebene auf“, so Bauhaus.

Ein gesunder Körper ist alles

Doch auch mit einem gesunden Zyklus können Frauen während ihrer Periode oft unter Schmerzen leiden, sind müde oder abgeschlagen. In Feders Jahreszeiten-Modell stellt die Menstruation deshalb den Winter da. Bei einer BBC-Umfrage aus dem Jahr 2020 gaben von 500 Sportlerinnen 60 Prozent an, dass sich ihre Periode auf die sportlichen Leistungen auswirke, ja sogar dazu führe, dass sie Training oder Wettbewerbe ausfallen lassen müssen.

Dabei ist das nicht immer nötig. Laut Shakalio und Feder werde bei zyklusangepasstem Training nicht der Trainingsumfang verändert, vielmehr sei es die Art und Weise der Trainingsbelastung. „Zyklusbasiertes Training heißt nicht, dass man weniger oder mehr trainiert, sondern dass man die Trainingsperiodisierung an den Zyklus anpasst“, sagt Shakalio. Schließlich trainiere man im Leistungssport sowieso nicht immer mit der gleichen Intensität. Feder erklärt: „Es geht beim zyklusgesteuerten Training primär darum, wie wir mehr Effekt aus demselben Training ziehen können. Man sollte sich die einzelnen Zyklusphasen zunutze machen, denn sie sind nicht gut oder schlecht, sie sind nur anders.“ Sie kritisiert gleichzeitig, dass diese Erkenntnis immer noch unterschätzt wird.

Was für Trainer und Trainerinnen einen Mehraufwand in der Planung bedeutet, kann langfristig gesehen viele positive Effekte erzielen. „Wir werden mehr Sportlerinnen mit weniger Verletzungen und Stressfrakturen haben. Die Athletinnen wären gesünder und könnten länger Leistungssport betreiben“, sagt Shakalio. Ein Ziel, das auch Lea Feder anstrebt. Sie will mit ihrer nachhaltigeren Trainingsweise ein Zeichen setzten: „Denn irgendwann geht es weiter, und ein gesunder Körper ist die Basis für alles, was kommt – auch nach dem Sport.“

Auf einen Blick: Zyklus und Training

- Zyklusbasiertes Training passt die Trainingsintensitäten dem Monatszyklus an.

- In der Phase vor dem Eisprung (Follikelphase) scheint die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft von Frauen höher zu sein.

- In der Follikelphase sind die muskelaufbauenden Hormone am höchsten, daher schlägt Krafttraining besser an.

- Durch die Pille fehlen Sportlerinnen diese anabolen Hormone, die leistungssteigernd wirken.

- Die Einnahme der Pille verhindert einen echten Zyklus, was dazu führen kann, dass körperliche Warnsignale (z. B. Amenorrhö) nicht wahrgenommen werden.

- Keine Periode zu haben, galt früher unter Sportlerinnen als Segen. Das Gegenteil ist der Fall.

- Nach dem Eisprung (Lutealphase) haben Frauen einen erhöhten Ruheenergieumsatz.