Training nach der inneren Uhr: Warum ein Blick auf seinen Biorhythmus lohnt

Sina Horsthemke

· 16.09.2023

Jürgen Aschoff konnte zufrieden sein mit diesem besonderen Labor: kein Laut, kein Licht. Dick die Wände, fensterlos die Räume. Und die Insassen? Völlig abgeschottet. Für den Forscher der perfekte Ort für die Suche nach der „inneren Uhr“. Nach der fahndete der Physiologe vom Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie schon seit Jahren. Und wurde in seinem berühmten „Andechser Bunker“, den die NATO ihm extra für seine Versuche gebaut hatte, tatsächlich fündig.

Experimente zum Biorhythmus

Was Aschoff seinen Versuchspersonen in den 1960er-Jahren zumutete, klingt allerdings gruselig: Bis zu vier Wochen verbrachten sie im Bunker, isoliert von der Außenwelt und ohne jede Information über die Zeit. Sonnenauf- und -untergang bekamen sie nicht mit, Uhren hatte Aschoff ihnen weggenommen. Weil er nicht glaubte, was die meisten dachten: dass Menschen nur nach einem gewissen Rhythmus leben, weil sie auf Sonnenlicht und andere äußere Umstände reagieren. Kaum jemand glaubte an eine „innere Uhr“ – bis Aschoff seine Ergebnisse veröffentlichte.

Seine Probanden lebten während des Versuchs annähernd ihren gewohnten Rhythmus. Sie schliefen regelmäßig, hatten Hoch- und Tiefphasen, ihre Körpertemperatur schwankte im Tagesverlauf. Zwar dauerte ein Tag im Bunker mit 25 Stunden etwas länger als draußen, doch Aschoff bewies: Es gibt die innere Uhr.

Hinter der Stirn sitzt sie, die innere Uhr

Heute ist sogar klar, wo sie sich befindet – hinter der Stirn, oberhalb der Stelle, wo sich die Sehnerven kreuzen. In der Medizin heißt der Zeitgeber im Kopf „Suprachiasmatischer Nucleus“, kurz „SCN“. Das Hirnareal von der Größe eines Reiskorns aktiviert unter anderem die Zirbeldrüse im Zwischenhirn, die nachts das Schlafhormon Melatonin ausschüttet und tagsüber den Wachmacher Serotonin.

Neben dem Hormonspiegel steuert der SCN Herz- und Atemfrequenz, die Aktivität der Organe, die Konzentrationsfähigkeit und sogar die Sehschärfe – alle schwanken binnen 24 Stunden und beeinflussen die Leistungsfähigkeit. So sind die meisten Menschen vormittags und am späten Nachmittag am leistungsfähigsten – wenn Blutdruck, Herz- und Atemfrequenz ihr Maximum erreicht haben. Zwischen diesen beiden Hochphasen liegt ein zähes Mittagstief, ab 21 Uhr fahren die Systeme herunter.

Wie trainiert man nach der inneren Uhr?

Was das für das Training bedeutet? Training wirkt am besten, wenn der Körper besonders wach und leistungsbereit ist. Anstrengende Ausfahrten fallen dann leichter, und die Muskeln verkraften hohe Intensitäten besser, was das Training effektiver macht. Hat abends bereits die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin begonnen, sollte keine möglichst große Anstrengung mehr stattfinden.

Das wäre mühsam und produziert Stresshormone, was zu Einschlafproblemen führt. „Ich denke, jeder kennt Hoch- und Tiefphasen im Tagesverlauf“, sagt Sebastian Grospitz, Personal Trainer und Bayerns U19-Landesverbandstrainer für Straße und Bahn. „Zwischen 9 und 11 Uhr sowie zwischen 16 und 19 Uhr sind wir theoretisch am leistungsfähigsten.“

Von Lerchen und Eulen

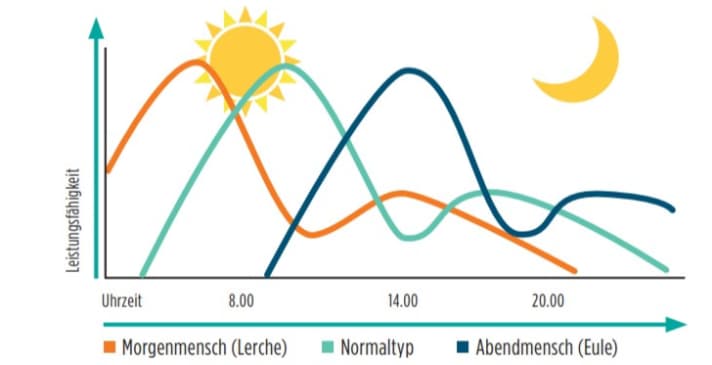

Theoretisch. Wäre da nicht die Tatsache, dass die innere Uhr nicht bei allen gleich tickt. Biorhythmus-Experten wie Jürgen Aschoff unterscheiden verschiedene Chronotypen. Neben den beschriebenen Normaltypen gibt es noch Lerchen und Eulen, also Frühaufsteher und Nachtmenschen. Deren Hochs und Tiefs sind genetisch bedingt zeitlich verschoben. Während Lerchen vor acht Uhr morgens schon topfit sind und dann noch einmal am frühen Nachmittag, laufen Eulen erst gegen Mittag zur Hochform auf und erleben ein zweites Hoch am Abend.

Weil jeder Chronotyp zu einer anderen Zeit besonders fit ist, lohnt es sich, die eigene Tendenz zu kennen (siehe unten) und sie bei der Trainingsplanung zu berücksichtigen. „Könnte ein Sportler sein Training einzig und allein nach seinem Biorhythmus ausrichten, wirkte sich das definitiv positiv auf die Leistungsfähigkeit aus“, ist Rad-Coach Grospitz überzeugt.

Wer dagegen ständig gegen seine innere Uhr lebt und trainiert, nutzt sein Potenzial auf dem Rad nicht aus und schadet langfristig sogar der Gesundheit. Psychologen wie Prof. Dr. Till Roenneberg vom Institut für Medizinische Psychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München warnen, dass Menschen, die ständig ihre innere Uhr übergehen, in einer Art sozialem Jetlag leben, was Gesundheit und Leistungsfähigkeit beeinträchtigt. Schlaf- und Verdauungsstörungen können die Folge sein, chronischer Stress sowie ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes.

Im Alltag ist Training nach der inneren Uhr nicht immer umsetzbar

Auf das Ticken der inneren Uhr zu hören und den Alltag stets dem Biorhythmus anzupassen, ist allerdings gar nicht so einfach, weiß Trainingsexperte Sebastian Grospitz: „Die meisten Freizeitsportler müssen ihr Training zumindest unter der Woche ja eher nach ihrem Terminkalender beziehungsweise ihren Arbeitszeiten ausrichten und können gar nicht trainieren, wenn die innere Uhr das optimale Zeitfenster öffnet.“

Wer flexibel ist, wird jedoch profitieren: Österreichische Psychologinnen von der Universität Salzburg, die den Einfluss von Biorhythmus, Regeneration und Schlaf im Leistungssport untersucht haben, halten Training nach dem Biorhythmus für „eines der unterschätzten Zahnrädchen, an denen man vielleicht noch drehen kann, um ein bis zwei Hundertstelsekunden schneller zu sein oder der Gegnerin oder dem Gegner mit mehr Ausdauer und Konzentration gegenüberzutreten“. Im Amateurbereich hängt davon zwar nicht die Karriere ab – es ist aber viel wert, wenn es um Spaß beim Training geht: Welche Lerche hat schon Lust, abends um acht noch in die Pedale zu treten?

Gewöhnung ist möglich

Verschieben lässt sich die innere Uhr nämlich nicht. Lediglich mit viel Disziplin können sich Eulen an morgendliches Training gewöhnen und Lerchen mit Ausfahrten am Abend anfreunden. Es gilt: einmal Lerche, immer Lerche – einmal Eule, immer Eule. Nicht den Biorhythmus an das Training anzupassen, sondern das Training an den Biorhythmus, ist daher die bessere Lösung.

Dass es Typfrage ist, wann Sportlerinnen und Sportler Höchstleistungen liefern können, war lange nicht klar. Bis vor Kurzem glaubte die Wissenschaft, die meisten seien in den Abendstunden am leistungsfähigsten. Erst 2015 veröffentlichten Elise Facer-Childs und Roland Brandstaetter von der School of Biosciences an der Universität Birmingham eine bis heute viel zitierte Studie, die diese Ansicht änderte.

Nachdem sie 121 Wettkampfsportler untersucht hatten, kamen die Psychologin und der Neurowissenschaftler zu dem Schluss, dass zwischen Eulen und Lerchen nicht nur gravierende Unterschiede bestehen, sondern dass Eulen im Spitzensport benachteiligt sind. Verglichen mit Lerchen und Normaltypen, deren Leistung im Tagesverlauf nur zwischen 7 und 10 Prozent variiert, zeigen Eulen über den Tag verteilt extreme Leistungsschwankungen von 26 Prozent. „Diese enormen Unterschiede können einen großen Einfluss auf die Talentfindung, die Leistungsbewertung und den Wettkampferfolg haben und erklären, warum frühere Studien internationale Spitzensportler überwiegend als Frühtypen identifiziert hatten“, so das Fazit.

Lerchen leiden, wenn der Startschuss abends fällt

Die zweite wichtige Erkenntnis des Versuchs: Die Fähigkeit zu Spitzenleistungen hängt vor allem davon ab, wie viel Zeit seit dem Aufwachen verstrichen ist. Lerchen und Normaltypen erreichen ihr Leistungshoch demnach sechs Stunden nach dem Wachwerden. Eulen dagegen sind erst elf Stunden nach dem Weckerklingeln in Bestform – ein großer Nachteil, wenn ein Rennen schon vormittags startet. Mitten in der Nacht aufzustehen oder gar durchzumachen, ist schließlich auch keine Option.

U19-Trainer Sebastian Grospitz rät seinen Nachwuchsfahrern lediglich, spätestens drei Stunden vor dem Rennstart zu frühstücken – und dies bei der Aufstehzeit zu berücksichtigen. In der Vorbereitungsphase auf ein morgendliches Rennen jedes Training in der Früh zu absolvieren, ist dem Rad-Coach zufolge nicht notwendig: „Um sich an den Ablauf am Renntag zu gewöhnen, kann es für Eulen mal sinnvoll sein, die Trainingszeit zu variieren und zumindest in die Nähe der Startzeit des Rennens zu legen. Starten Jedermann-Rennen oder Radmarathons aber schon um 6.30 Uhr, ist es wenig sinnvoll, immer dann zu trainieren.“ Ihm selbst würde das nicht so schwerfallen: „Ich bin schon immer Lerche und trainiere am liebsten morgens oder vormittags“, sagt Grospitz.

Lerchen leiden, wenn der Startschuss abends fällt. Sie könnten dann von einer Lichtdusche profitieren, fand ein Forscherteam aus Basel heraus. Spitzensportler, die für eine Stunde blauem Licht ausgesetzt waren, fuhren anschließend in einem zwölfminütigen Zeitfahren auf dem Ergometer im Endspurt messbar schneller als die anderen. Dass blaues Licht die Produktion des Schlafhormons Melatonin unterdrückt, war an ihrem niedrigeren Hormonspiegel deutlich zu sehen.

Wann was trainieren?

Früher glaubten Forschende, dass bestimmte Trainingsformen nur zu bestimmten Tageszeiten sinnvoll sind, und empfahlen vormittags Kraft- und abends Ausdauertraining. Das ist nicht wissenschaftlich belegt; aktuelle Daten zeigen, dass es gleichgültig ist, wann man im Training welche Schwerpunkte setzt. Ein Argument mehr, um sich bei der Tagesplanung nach der inneren Uhr zu richten. Ein chinesisches Forscherteam, das die Stimmung beim Sport zu verschiedenen Tageszeiten untersuchte, rät ebenfalls, auf den Chronotyp Rücksicht zu nehmen: „Um den besten emotionalen Zustand zu erreichen, empfehlen wir Nachteulen, am Nachmittag oder Abend zu trainieren.“

Zugegebenermaßen ist das im Alltag oft unrealistisch – Radausfahrten dauern ein paar Stunden; und wer zum Zeitpunkt seiner körperlichen Hochform die Kinder abholen oder in ein Meeting muss, kann nicht einfach losradeln. Ist es jedoch möglich, den Biorhythmus zu berücksichtigen, lohnt sich das. Denn gegen die innere Uhr zu trainieren, macht weder Spaß noch schnell.

Training nach der inneren Uhr - Welcher Chronotyp bin ich?

Lerchen

… wachen meist ohne Wecker auf.

… fühlen sich direkt fit und ausgeschlafen.

… haben Hunger auf Frühstück.

… laufen am frühen Nachmittag noch mal zu Hochform auf.

… werden oft ab 20 Uhr müde.

Eulen

… brauchen zum Aufwachen einen Wecker.

… haben morgens kaum Hunger.

… fühlen sich erst gegen Mittag fit.

… laufen abends noch mal zu Hochform auf.

… werden erst nach Mitternacht müde.

Rund ums Licht

Rotes Licht

… oder Infrarotlicht verbessert einer US-amerikanischen Studie zufolge die Regeneration nach dem Sport, lindert Muskelkater und beschleunigt die Heilung von Muskelverletzungen.

Lichttherapie

… kommt seit Jahren erfolgreich gegen Depressionen zum Einsatz. Das Licht, das physikalisch gesehen dem Sonnenlicht entspricht, beeinflusst die innere Uhr und den Hormonspiegel.

Blaues Licht

… vom Smartphone oder Fernsehgerät soll zu Einschlafproblemen führen, weil es angeblich die Produktion des Schlafhormons Melatonin stört. Es gibt aber Zweifel an dieser Theorie.

Jetlag und Schichtdienst bergen Gesundheitsrisiko

Wie der Körper unter einer „falschen“ Zeitzone leidet, ist bei einem Jetlag spürbar. Unwohlsein, Abgeschlagenheit, Ein- und Durchschlafstörungen, Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Konzentrationsschwäche, Verdauungsbeschwerden und Kopfschmerzen sind Symptome. Pro Tag, der verstreicht, nähert man sich dem neuen Rhythmus um eine weitere Stunde. Häufig den Tagesrhythmus zu wechseln, ist alles andere als gesund. Es soll sogar, das zeigen Studien an Schichtarbeitern, das Krebsrisiko erhöhen. Gut für Radfahrerinnen und Radfahrer: Regelmäßiger Sport hilft, wechselnde Tagesabläufe wie Schichtdienst und Jetlag besser zu verkraften.

Training nach der inneren Uhr - Leistungshochs- und tiefs

Lerchen sind schon vor 8 Uhr morgens top-fit, während Eulen erst gegen Mittag zur Hochform auflaufen. Normaltypen liegen dazwischen. Alle drei haben noch ein zweites Tageshoch – zu unterschiedlichen Zeiten.

Interview mit Schlafmedizinerin und Psychiaterin Prof. Dr. Kneginja Richter

Die Schlafmedizinerin und Psychiaterin Prof. Dr. Kneginja Richter leitet die CuraMed Tagesklinik Nürnberg und lehrt an der Technischen Hochschule Nürnberg.

TOUR: Prof. Dr. Richter, trainieren Radfahrerinnen und Radfahrer erfolgreicher, wenn sie auf ihren Chronotyp Rücksicht nehmen?

Prof. Dr. Richter: Ja, die Schlafforschung sieht das eindeutig: Die Leistungsfähigkeit erreicht drei Stunden nach dem Aufstehen ihren ersten Höhepunkt, sodass Lerchen am Vormittag besonders fit sind und Eulen erst ab mittags. Dann zu trainieren, ist sehr sinnvoll. Auch die Ermüdung ist abhängig vom Chronotypus. Normaltypen haben ihre Müdigkeitsspitze gegen 13 Uhr, Lerchen entsprechend früher, Eulen später.

Der Wecker sollte drei bis vier Stunden vor dem Start klingeln!

TOUR: Also sind Eulen im Nachteil, wenn Rennen morgens starten?

Prof. Dr. Richter: Ja. Wir wissen, dass unter den Profisportlern Lerchen die bessere Leistungsfähigkeit haben. Eulen können ihren Nachteil ein bisschen ausgleichen, wenn sie ihre innere Uhr vorübergehend an die Startzeit anpassen. Das kann man ähnlich machen wie bei einem Jetlag. Am ersten Tag in einer neuen Zeitzone ist man nicht sehr fit. Eulen müssen dafür aber nicht immer morgens trainieren. Es reicht, eine bis zwei Wochen vor einem frühen Rennen jeden Tag etwas früher aufzustehen, um sich an die neue „Zeitzone“ zu gewönnen. Ich rate zu einer halben Stunde Verschiebung pro Tag, das ist langsam und schonend. Ein Powernap von 20 bis 30 Minuten hilft Eulen in müden Phasen bei der Umstellung. Drei bis vier Stunden vor dem Start sollte dann der Wecker klingeln.

TOUR: Guter Schlaf ist wichtig für die Leistungsfähigkeit. Wie können Sportler ihn optimieren?

Prof. Dr. Richter: Profisportlern empfehle ich einen Schlafcoach, der ihre Schlafqualität analysiert, optimiert und sie zu Rennen begleitet. Ansonsten hilft eine Smartwatch, die Schlafqualität zu messen. Wer viele Rennen fährt, übernachtet häufig in einer fremden Umgebung, was die Schlafqualität mindert. Zumindest die erste Nacht im fremden Bett ist oft schlecht; wir nennen das den „First-Night-Effekt“. Sich beim Einschlafen Gedanken über das bevorstehende Rennen zu machen, ist auch nicht gerade förderlich. Grübeln setzt das Stresshormon Cortisol frei, was den Schlaf stört und einen nicht erholt aufwachen lässt. Wer damit Probleme hat, sollte bei einem Schlafcoach lernen, wie man mit guten Gedanken einschläft.