Rennrad Trainingsplan: Drei Trainingsphasen

1. Belasten: Dosiert und smart

Training bedeutet, den Körper unter (positiven) Stress zu setzen. Drei Einheiten pro Woche sollten es im Ausdauertraining mindestens sein. Kontinuität ist wichtiger als einzelne Gewaltanstrengungen. Die gezielte Ermüdung setzt die Reize für die gewünschte Anpassung. Der Reiz ergibt sich aus Länge und Intensität der Belastung. Länge hießt in diesem Fall Zeit – die Kilometer sind egal. Die Intensität lässt sich in der Tretleistung in Watt ausdrücken, gemessen vom Smarttrainer oder Powermeter am Rad.

Immer volle Pulle zu treten, wäre falsch, deshalb teilen wir die Belastung in Trainingszonen ein. Dreh- und Angelpunkt aller Trainingszonen ist im TOUR-Planer die FTP-Leistung (siehe unten). Alles Weitere wird davon abgeleitet. Indirekt lässt sich die Belastung auch über die zugehörige Herzfrequenz abbilden – vor allem für längere Trainingseinheiten in der Ausdauerzone (der grüne bis gelbe Bereich der Trainingszonen).

2. Erholen: Teil des Trainings

Ohne Erholung kein Leistungszuwachs! Zum Glück erholt sich der Körper schnell. Ein lockeres Ausdauertraining ist am nächsten Tag verdaut. Ein besonders langes oder besonders intensives Training verlangt 48 Stunden oder mehr für eine vollständige Erholung. Diese ist aber gar nicht immer erwünscht. Mehrere Tage in Folge zu trainieren, gehört auch zum Konzept des Trainings, denn die kumulierte Belastung erhöht ebenfalls den Reiz. Ausdauer lässt sich jederzeit auch im Zustand der Vorermüdung trainieren, nur für anspruchsvolle Trainingsinhalte fehlt dann die nötige Frische. Die Erholung beginnt mit der Mahlzeit nach der Belastung; Ernährung und Schlaf sind essenzielle Bausteine erfolgreicher Regeneration.

3. Wiederholen: Auf ein neues

Die planvolle Abstimmung von Belastung und Erholung betrifft alle Zeiträume – innerhalb einer Trainingseinheit, zwischen Trainingstagen und zwischen Trainingswochen. Deshalb enthalten die Wettkampfpläne auch Entlastungswochen. Da die Erholungsfähigkeit sehr individuell ist, kann ein Plan nicht für alle Sportler optimal sein. Hören Sie in sich hinein! Vor harten Trainingseinheiten sollte das Körpergefühl gut sein. Fehlt die Frische für ein hartes Training oder sind die Wattwerte nicht erreichbar, legen Sie besser einen Tag Pause ein oder ersetzen das intensive Training durch ein leichteres.

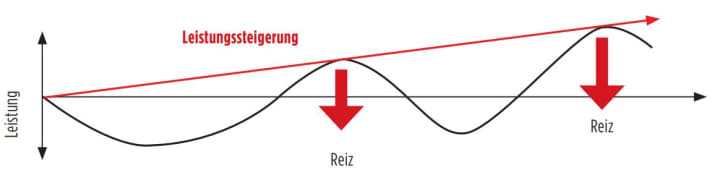

Das Prinzip der Superkompensation

Auf jede Ermüdung erfolgt eine Erholung, die die Kapazität für die nächste Anstrengung erhöht. So steigert man sich über Wochen, Monate und auch Jahre. Erste Änderungen in der Ausdauerkapazität kann man nach sechs Wochen erwarten. Die individuell optimale Dosierung von Be- und Entlastung zu finden, ist eine Kunst. Eine andere besteht darin, neue Trainingsreize zu finden, um Stagnation zu überwinden.

Grundlagenwissen zum Rennrad-Training: Das richtige Tempo

Wie schnell? Immer nur Vollgas fahren, ist nicht die beste Strategie, um besser zu werden. Training muss dosiert werden. Wie man das macht, beschreiben wir hier.

Die Maschine Mensch speist sich aus verschiedenen Energiequellen. Aerobes und anaerobes System arbeiten Hand in Hand und versetzen uns in die Lage, kurzzeitig mit Macht zu sprinten und andererseits epische Marathons zu bestreiten. Im Ausdauertraining dominiert der aerobe Stoffwechsel. Dieses System liefert die Energie für lange Strecken und beansprucht die meiste Trainingszeit.

Hohe Kurzzeitpower liefert das anaerobe System. Über die Intensität des Trainings steuern wir, welches System wie stark angesprochen wird. Wichtig: Trainieren wir viel im roten Bereich, verbessern wir die Kurzzeitpower, verschlechtern aber zugleich die Dauerleistung. Deshalb wäre es kontraproduktiv, für lange Rennen zu viel davon zu trainieren. Andererseits ist Kurzzeitpower wichtig, um sich in klassischen Radrennen durchzusetzen. Den richtigen Belastungs-Mix für das geplante Rennen zu finden, ist daher die große Kunst.

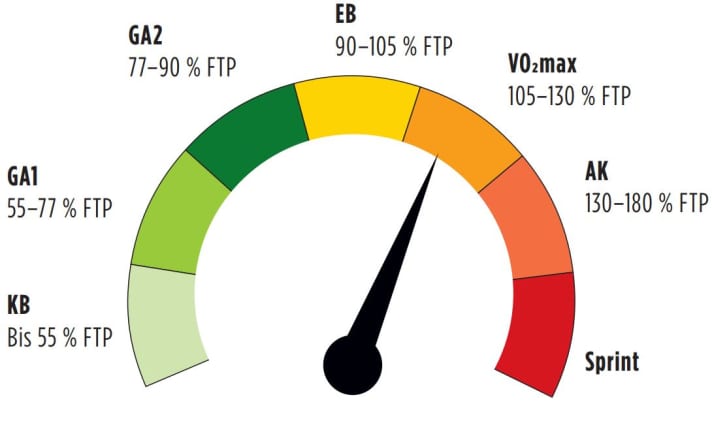

Drehzahlmesser zur Bestimmung der Trainingsintensität

Der Drehzahlmesser zeigt, wie wir die Trainingszonen relativ zur FTP-Leistung (eine Stunde Maximum) einteilen:

In der Mittelstellung unserer Poweranzeige befindet sich die FTP-Leistung, das ist per Definition die Maximalleistung, die über eine Stunde möglich ist. Links davon befindet sich der Ausdauerbereich, unterteilt in drei Zonen, rechts davon der Kurzzeitbereich, ebenfalls in drei Zonen unterteilt.

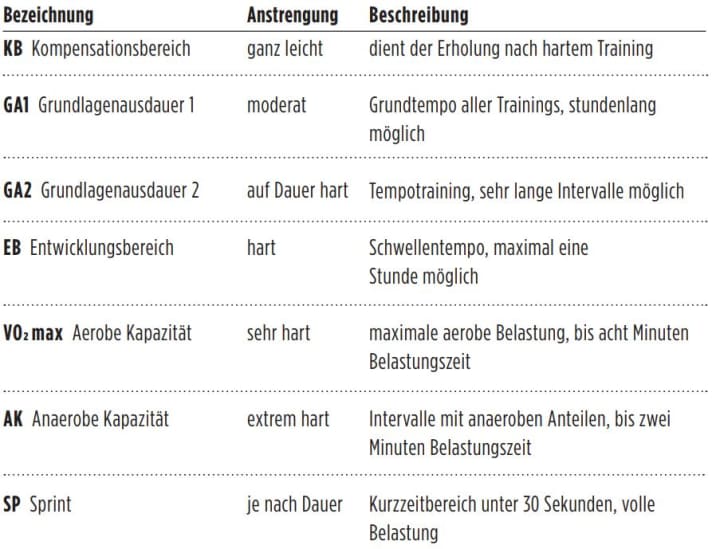

Grüner Bereich

Der Kompensationsbereich dient der Erholung. Der GA1-Bereich ist der Haupttrainingsbereich. Darin werden die Grundlagen gelegt, wird die meiste Zeit verbracht. Am oberen Ende des GA1 ist das Training durchaus fordernd, besonders wenn es über mehrere Stunden geht. Der Energiefluss ist hier bereits erheblich. Im GA2 spitzt sich das weiter zu, hier ist das Ausdauertraining intensiv und wird auf Dauer hart. Lange Intervalle sind dennoch möglich. Der Sweet-Spot ist die Grenze zwischen Grün und Gelb. Dieser Bereich ist für längerfristige Leistungen, zum Beispiel wiederholtes Befahren langer Steigungen, die realistische obere Dauerleistungsgrenze.

Entwicklungsbereich (EB)/FTP-Schwelle

Übergangsbereich aerob/anaerob. Darin werden intensivere Intervalle trainiert, typischerweise bis zu zehn Minuten Länge. Bei voller Ausschöpfung aller Kapazitäten ist das Tempo eine Stunde durchzuhalten.

Roter Bereich

Die aerobe Kapazität (VO2max) ist die Zone, in welche die maximale Sauerstoffaufnahme fällt. Hier sind intensive Reize für die Erweiterung der maximalen Sauerstoffaufnahme möglich. Am oberen Ende dieses Bereichs sind maximal vier Minuten Intervalldauer typisch. Wir verwenden aber auch 30-Sekunden-Intervalle mit unvollständiger Erholung. Die anaerobe Kapazität (AK) umfasst die Kurzzeitpower bis zwei Minuten. Crosser entscheiden Rennen in diesem Bereich. Darüber ist noch die Zone für Sprints angesiedelt – 30 Sekunden Belastungszeit oder weniger.