Wer lange Strecken beherrschen will, sollte ab und zu auch lange Strecken in sein Training einbauen – um sich gegen die Ermüdung zu wappnen, die unweigerlich eintritt, wenn längere Strecken als gewohnt anstehen. Dafür sind längere Einheiten nötig. “Lang” ist zunächst alles, was länger ist als das Gewohnte. Lang genug ist, was alle Körpersysteme so trainiert, dass die geplante Strecke bei einem Event machbar ist.

Fettverbrennung durch Grundlagentraining trainieren

Wer immer nur 60 Kilometer ballert, wird spüren, dass bereits 100 Kilometer sehr viel fordernder sind. 100 Kilometer sind im Vollgasmodus nämlich kaum zu schaffen. Wer öfter 150 Kilometer fährt, wird diese Strecke hingegen locker abspulen, weil das richtige Tempo hierfür bereits gelernt wurde. Auch 300 Kilometer am Stück sind dann möglich, weil alle Systeme so trainiert sind, dass die Distanzen weiter gesteigert werden können. Entscheidend für das Ausdehnen der Distanzen ist es, das Tempo mit Augenmaß zu wählen und genug zu essen. Die Trainingsweisheit dazu lautet: “Geschwindigkeit tötet, nicht die Strecke.” Dahinter steckt, dass der menschliche “Motor” im Bereich der Fettverbrennung sehr lange leistungsfähig bleibt, wenn diese hinreichend ausgebildet ist und zusätzlich noch während der Belastung gegessen wird. Die langfristig erzielbare Dauerleistung hängt vor allem vom Energiefluss ab – von der Fettverbrennung und den unterwegs zugeführten Kohlenhydraten. Die Fettverbrennung wird durch Grundlagentraining trainiert und ist nahezu unlimitiert, denn ein paar Kilo Fett hat jeder zur Verfügung, Brennstoff für Tausende Kilometer. Immer volle Pulle zu fahren hilft aber nicht, das Körperfett zu erschließen. Nur bei moderatem Tempo wird diese Fähigkeit trainiert.

Nahrungszufuhr trainieren

Die Nahrungszufuhr muss ebenfalls trainiert werden – durch das Essen auf dem Rad. Hier ist auch im Profisport am meisten passiert in den vergangenen Jahren. Profis haben sich antrainiert, bis zu 120 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu verwerten, das ist doppelt so viel, wie man ohne gezielte Anpassung zu sich nehmen kann. Freizeitsportler haben aber einen geringeren Energieumsatz, sie müssen (und sollten) daher nicht die gleichen Mengen wie Profis futtern. Eine gute Fettverbrennung plus eine moderate, gleichmäßige Zufuhr von Kohlenhydraten erschließt lange Strecken. Ultradistanzen ständig zu fahren, ist hingegen nicht sinnvoll in der Abwägung von Verschleiß und Nutzen, der damit einhergeht. Denn Ausdauertraining setzt weniger auf Gewaltanstrengungen als auf regelmäßiges Üben mit einer Balance aus Länge und Intensität. Am Tag X fügen sich dann alle Puzzlesteine so zusammen, dass auch unmöglich Scheinendes möglich wird, zum Beispiel, eine überlange Strecke von zwölf Stunden oder mehr zu bewältigen. Als Faustformel gilt, dass rund acht lange Fahrten, die aus dem normalen Training herausstechen, reichen, um eine Langstrecke vorzubereiten.

Keine Bange also vor der Langdistanz. Mit dem richtigen Tempo und maßvollen Steigerungen sind diese problemlos machbar!

Rennrad-Trainingsplan: Trainingseinheit des Monats

- Lange Einheit 3 + x Stunden (max. 5–6 Stunden)

- Zielzone Unterer bis mittlerer GA1, es wird gleichmäßig nach der Dauermethode trainiert

- GA1 55–77 Prozent der FTP, einmal pro Woche, von Woche zu Woche etwas länger

- Unterwegs 30–40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde essen, nur bei intensiven Belastungen wie langen Bergfahrten mehr

Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie schnell?

Zur Einteilung der Intensität dient ein Powermeter oder die Herzfrequenz – im Idealfall beides. Zielzone: unterer bis mittlerer GA1 – eine Unterhaltung in knappen Sätzen ist bei diesem Tempo möglich. Anfangs lieber zu langsam als zu schnell fahren. Die Herzfrequenz sollte bei konstanter Leistung nicht anfangen davonzueilen (aerobic decoupling). Das wäre ein Zeichen für noch unzureichende Form bzw. zu hohes Tempo. Wenn der Puls davoneilt, das weitere Training nach Puls gestalten, also die Tretleistung verringern.

Welches Gelände?

Zunächst bevorzugt flach; erst die Strecke ausdehnen, dann das Profil schärfen, also Höhenmeter einbauen. Hintergrund: Ausflüge in intensivere Trainingszonen unterbinden die Fettverbrennung – der Weg zurück in die Fettzone verläuft langsamer als der hinaus. Ein zu giftiges Streckenprofil kann die Fettverbrennung zunichtemachen und den gewünschten Trainingseffekt blockieren. Je besser die Fitness, desto eher lassen sich längere Kletterpassagen höherer Intensität einbauen.

Rennrad-Trainingsplan: Wann ist lang zu lang?

Bei bis zu acht Wochenstunden Training gelten Fahrten von drei und mehr Stunden als lang. Bis zwölf Wochenstunden sind vierstündige Fahrten lang, bei größeren Umfängen sind es fünf bis sechs Stunden. Die Stunden sind maßgeblich, nicht die Kilometer.

Und wenn mein Wettkampf acht Stunden oder länger dauert?

So lange Trainingseinheiten sind in der Vorbereitung nicht notwendig. Es hilft aber, in der Vorbereitung immer mal wieder die Grenzen zu verschieben und vereinzelt Distanzen in den Rennrad-Trainingsplan einzubauen, die den üblichen Rahmen sprengen. So lernt man Schritt für Schritt, dass das geht, was auch für den Kopf wichtig ist. Aufeinander aufbauende Wettkämpfe mit immer längeren Distanzen sind ein probates Mittel, sich an die wirklich langen Riemen zu gewöhnen. Nach diesem Muster laufen auch die Qualifikationen für Randonneure ab, die bei sogenannten Brevets Langstreckenfahrten von bis zu 1200 Kilometern Länge absolvieren.

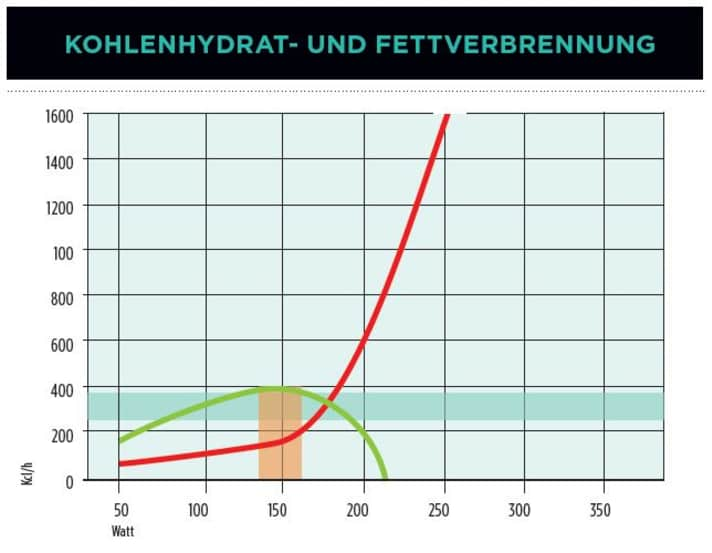

Die Grafik zeigt exemplarisch die Kohlenhydrat- (rot) und Fettverbrennung (grün) einer gut trainierten Freizeitsportlerin. Im Fat-Max.-Bereich bei 150 Watt entfallen zwei Drittel des Energieumsatzes auf die Fettverbrennung. Mit dieser Leistung sind nahezu beliebige Distanzen möglich, wenn unterwegs auch Kohlenhydrate gegessen werden. Der Bedarf liegt bei nur 47 Gramm Kohlenhydraten pro Stunde (basierend auf einer INSCYD-Leistungsdiagnostik).