Fahren Sie Rennrad nur zum Spaß, oder trainieren Sie schon? Und was ist eigentlich der Unterschied? Radeln wir nicht alle, um Spaß zu haben? Training beginnt, wenn planvolles Handeln eine Rolle spielt. Der Übergang vom Radfahren aus Spaß zum Training ist fließend und hat viel damit zu tun, welches Ziel man erreichen will. Denn nur Ziele, die ausreichend anspruchsvoll sind und keinesfalls mal eben so zu bewältigen, motivieren, sich dauerhaft reinzuhängen. Eine Distanz, die Sie noch nie gemeistert haben, ein Wettkampf, der Sie hier und jetzt völlig überfordern würde? Das ist der Stoff, aus dem gute Ziele gemacht sind. Sie müssen locken, aber auch einen gewissen Respekt einflößen – dieser Mix macht das Training stets attraktiver als eine gemütliche Stunde auf dem Sofa.

Gutes Training: regelmäßig, mal ruhig, mal schnell – aber nicht immer gleich! - Robert Kühnen

Ausdauertraining ist nicht besonders kompliziert. Man muss keine verrückten Sachen machen, um ausdauernder zu werden. Gefragt sind vor allem Fleiß und Konstanz. Der überwiegende Teil des Trainings darf bei einem relativ ruhigen Tempo stattfinden, nicht mit hängender Zunge. Die Belastung sollte sich langsam steigern. Am einfachsten ist es, die Strecken länger werden zu lassen. Peu à peu vergrößert sich der Radius, und ganz nebenbei passieren die wundersamen Dinge, die unseren Körper effizienter machen. Die Zahl der Zellkraftwerke nimmt zu, mehr Sauerstoff wird umgesetzt, die Muskeln arbeiten zusammen wie ein gutes Orchester. Damit nicht nach ein paar Wochen Stagnation eintritt, müssen die Anreize für den Körper variiert werden. Also nicht immer die gleiche Runde und das gleiche Tempo fahren, sondern abwechseln. Ist die Basis gelegt, kann man die Geschwindigkeit erhöhen – nur jetzt nicht immer volle Pulle, das wäre kontraproduktiv. Am besten ist eine deutliche Differenzierung: meistens locker und ab und zu richtig schnell.

In Richtung des Zieles sollten die Dinge geübt werden, die dabei eine Rolle spielen. Geht es in die Berge, sollten in der Vorbereitung Berge gefahren werden. Geht es flach gegen den Wind, sollte dies geübt werden. Eigentlich logisch, oder? Stellt sich so die gewünschte Form ein, sind Spaß und Glücksgefühle am Tag X garantiert.

Der Jahresplan

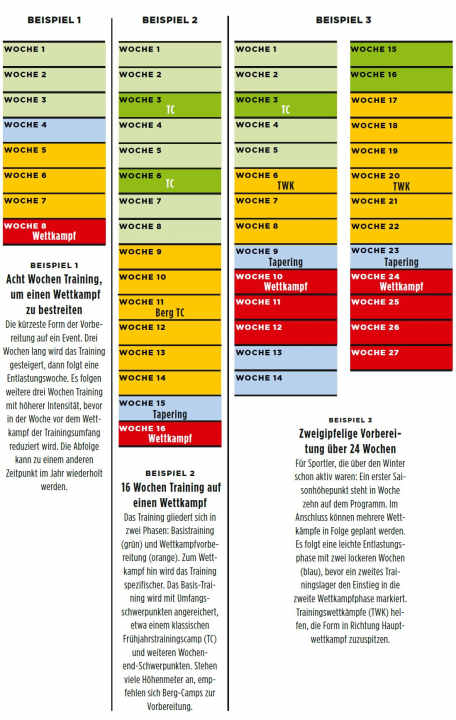

Der grobe Jahresplan beginnt mit dem Kalender-Check: Welche Ziele passen in die persönliche Jahresplanung? Wo ist Platz für überdurchschnittlich viel Training? Können und dürfen Urlaube dafür genutzt werden? Wie gliedert sich das Sportjahr, wenn die Ziele feststehen? Wir zeigen drei Beispiele für unterschiedlich umfangreiche Vorbereitungen auf die Höhepunkte.

Schritt 1: Ziel(e) setzen!

Ziele sind der Schlüssel, um motiviert zu trainieren. Ohne Ziel bleibt niemand am Ball. Gute Ziele sind ambitioniert, aber nicht utopisch, und im Idealfall messbar. Einen Marathon innerhalb einer Zeit zu finishen, wäre so ein Ziel. Also anmelden und diesen Fakt mit der Welt teilen. Das hilft dabei, das Ziel ernsthaft zu verfolgen.

Schritt 2: Plan skizzieren

Vom Ziel rückwärts gerechnet wird der Weg dorthin geplant. Mindestdauer, damit die körperlichen Anpassungen funktionieren können: acht Wochen. Mehr schadet nicht. Das Ziel sollte abgestimmt werden mit den anderen Meilensteinen des Jahres wie Urlauben, beruflichen Reisen usw. Es hilft, günstige Zeitfenster für Trainingsschwerpunkte (Wochenenden/Trainingslager) zu identifizieren, siehe unten.

Schritt 3: Buch führen

Klingt spießig, hilft aber, um auf Kurs zu bleiben: Die Trainingsdokumentation ist der Realitäts-Check, ob der Plan umgesetzt wird und alles in die richtige Richtung geht. Digitale Helferlein wie Strava & Co. machen das heute einfach und übersichtlich möglich. Im Prinzip sollte erkennbar sein, dass stetig aufs Ziel hin trainiert wird. Größere Löcher im Aufbau sind Gift für die Form.

Trainings-Trickkiste: So erreichen Sie Ihre Ziele

Gute Ausdauer erfordert Fleiß und Kontinuität – und mehr Trainingszeit bringt bessere Form. Aber wie macht man das? Es gibt ein paar Tricks, um mehr zu trainieren und Schwerpunkte zu setzen.

Kontinuität

Nicht verhandelbar. Kontinuierliches Training ist der wichtigste Baustein von allen. Nichtstun heißt Rückschritt. Das heißt nicht, dass jeden Tag trainiert werden muss, Erholungszeiten sind wichtig. Aber die Regelmäßigkeit ist wichtiger als einzelne Gewaltleistungen. Basis ist daher ein Wochenplan mit mindestens drei, besser aber vier oder fünf Einheiten pro Woche.

Trainingscamp (1–2 Wochen)

Form-Booster schlechthin und effizienteste Methode, Trainingszeit zu ballen und Anpassungen anzustoßen. Hauptvorteil: 100 Prozent Fokussierung auf den Sport. Der Klassiker sind Frühjahrscamps, um Kilometer zu sammeln und in Tritt zu kommen. Aber Trainingscamps sind immer sinnvoll; die inhaltlichen Schwerpunkte wandeln sich dabei im Zuge der Saison und werden Richtung Wettkampf immer spezifischer.

Wochenend-Ausdauercamp (2,5 Tage)

Die knappste Form des Trainingslagers beginnt vor der eigenen Haustür und geht über das gängige Heimatrevier hinaus: Freitagnachmittag aufs Rad und los Richtung Horizont. Übernachtung in einem Hotel. Am nächsten Morgen eine lange Tagesetappe zum zweiten Hotel. Am Sonntag zurück nach Hause. Das Ganze lässt sich mit Minimalgepäck – Rucksack oder Satteltasche – absolvieren. Wer es ganz puristisch mag, schläft am Wegesrand (Overnighter). In jedem Fall lassen sich so ernsthaft Kilometer machen. Zwei solcher Camps in Reihe plus ein Trainingsblock dazwischen, nehmen es im Umfang mit einem normalen Trainingscamp auf.

Pendeln als Training

Training in den Alltag zu integrieren, spart Zeit bzw. macht mehr Training möglich. Mit dem Rad zur Arbeit? Warum nicht! Locker hin, mit einer Extrarunde zurück – so kommen reichlich Kilometer zusammen, und der zeitliche Mehraufwand ist überschaubar.

Hitzetraining (1–2 Blöcke)

Training heißt, den Körper aus dem Gleichgewicht zu schubsen und neue Reize zu setzen. Ein künstlich kreierter Trainingsreiz für Fortgeschrittene ist Hitze. Acht Einheiten mit erhöhter Körpertemperatur binnen zwei Wochen bilden einen Block. Trainiert wird je nur maximal eine Stunde mit geringer Intensität (45–50 Prozent der FTP) auf der Rolle – in warmer Kleidung. Das ergänzt das normale Training, idealerweise nach Vorermüdung, also am Abend. Effekt: Anpassung an sommerliche Hitze, Erhöhung der VO2max und der Schwellenleistung.

Training von Tag zu Tag: der Plan

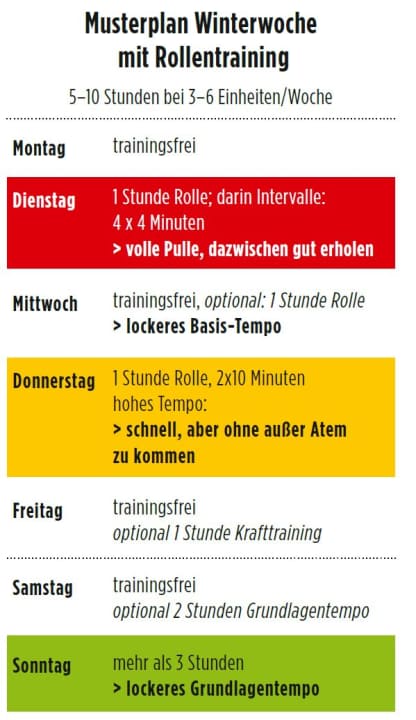

Der Plan baut verschiedene Tempi ein, die Rolle macht das Training unter der Woche möglich. Am Wochenende steht ein längeres Training auf dem Programm – vorzugsweise draußen.

Wochenplan

Wie oft, wie lange und in welcher Reihenfolge soll man trainieren? Der Wochenzeitplan gibt den Rhythmus vor. Training beginnt bei drei Trainings pro Woche. Mehr sind besser; wer viel fährt und kurze Einheiten einbaut (Pendler), kommt auf deutlich mehr Trainings pro Woche. Ein Ruhetag pro Woche ist auch für Vielfahrer sinnvoll. Im Prinzip sollten die härtesten Intervalle in möglichst frischem Zustand absolviert werden. Ausdauertrainings können hingegen mit Vorermüdung aufeinander folgen. Die Trainingsdauer wird über drei Wochen jeweils leicht gesteigert, dann folgt eine Entlastungswoche. Für ältere Sportler kann der Rhythmus von zwei Belastungswochen zu einer Entlastungswoche passender sein.

Musterplan Winterwoche mit Rollentraining

Welches Tempo im Training ist das richtige?

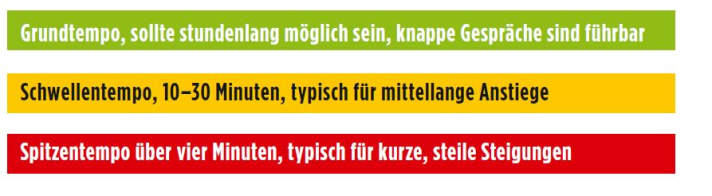

Die Intensität, kombiniert mit der Länge, bestimmt, wie fordernd ein Training ist. Basis ist ein moderates Grundtempo, in das Abschnitte mit mehr Tempo (Intervalle) eingebettet werden. Die Intensität des Trainings lässt sich an der Tretleistung in Watt und (stärker geglättet) an der Herzfrequenz ablesen. Es gibt sehr fein in Trainingszonen unterteilte Modelle, siehe unten, aber im Grunde reicht auch ein simples Modell.

Die Tempo-Ampel

Ein Beispiel, wie sich die Trainings nach solch einem Modell verteilen, liefert der Wochenplan mit fünf Wochenstunden.

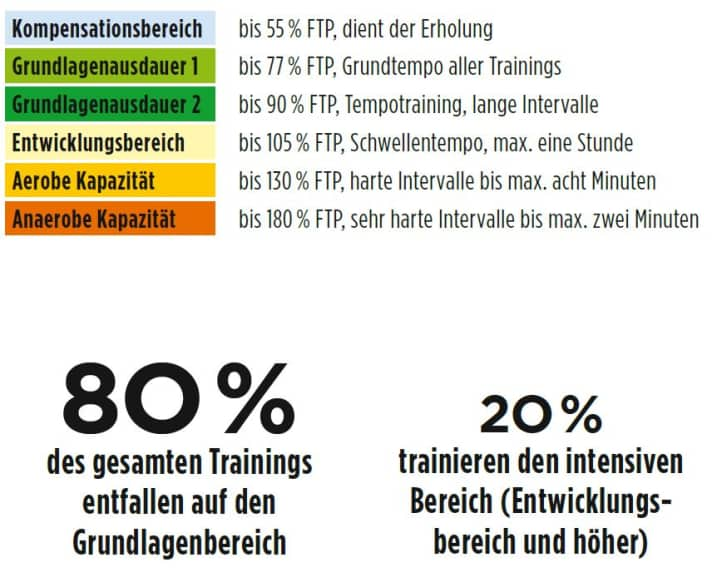

Trainingszonen nach FTP

Wer nach Watt trainiert, kann feiner einteilen und Intervalle maßschneidern. Die Trainingszonen können anhand der FTP (siehe Erläuterungen) definiert werden.