Power

Nichts bewegt Radsportler so wie die Wattwerte, die mit Messgeräten am Rad erfasst werden. Die Wattmeter haben den Sport revolutioniert und sind für ambitionierte Sportler ein absolutes Muss. Die Wattwerte dienen zur Orientierung im Training und im Wettkampf und sind die Basis für viele Auswertungen.

Leistung (Watt)

Die Tretleistung in Watt beschreibt, was der menschliche Motor an mechanischer Arbeit pro Zeit leistet. Sie wird als Momentanwert während der Fahrt angezeigt und ist höchst dynamisch. Damit die Anzeige nicht zu sehr zappelt, wird die Messung meist über drei Sekunden geglättet, wahlweise aber auch über längere Zeiträume. Der Durchschnittswert charakterisiert die Fahrt als leicht, mittel oder schwer. Je nach Einstellung werden Nullwerte verrechnet oder ausgeklammert, was die Durchschnittswerte beeinflusst. Datenquelle sind Powermeter in der Kurbel oder spezielle Kraftmesspedale.

Effektive Leistung (Watt)

Der Effektivwert ist ein Mittelwert der Fahrt, der Leistungsspitzen höher gewichtet als geringe Leistungen; die wahre Belastung soll hierdurch besser abgebildet werden. Eine Fahrt mit vielen giftigen Kraftspitzen ist daran zu erkennen, dass Durchschnittsleistung und effektive Leistung deutlich voneinander abweichen.

FTP (Watt)

Function Threshold Power (FTP) steht für die maximale Durchschnittsleistung über eine Stunde. Die FTP wird oft als Dreh- und Angelpunkt für die Trainingszonen verwendet. Allerdings wird die FTP meist abgeschätzt anhand kürzerer Fahrten über 10 bis 20 Minuten. Je stärker man hier abkürzt, umso ungenauer wird es.

Critical Power (Watt)

Ähnlich wie die FTP ist die Critical Power eine Metrik für die Dauerleistungsgrenze, berechnet aus einer Reihe von Ausbelastungen.

MaxLaSS – Maximaler Laktat-Steady-State (Watt)

Das ist die exakte Definition der aerob-aneroben Schwelle und spiegelt die höchste Leistung wider, bei der dauerhaft Laktataufbau und Laktatabbau im Gleichgewicht sind. Diese Labormessgröße wird meist nur näherungsweise über Stufentests bestimmt und erfordert einen kleinen Tropfen Blut. Der MaxLaSS liegt typischerweise etwas unterhalb des FTP-Werts, der die Laktat-Akkumulation einschließt.

Spezifische Leistung (Watt/kg)

Die Durchschnittsleistung über einen Zeitraum, bezogen auf das Körpergewicht – zum Beispiel für einen Anstieg; oder bezogen auf die FTP oder MaxLaSS. Dieser Wert drückt das Bergfahrpotenzial aus. Gewicht runter oder Leistung rauf? Beides steigert die spezifische Leistung und macht bergauf schneller.

Energie (kJ) – mechanisch/gesamt

Direkt verknüpft mit der Durchschnittsleistung. Die Leistung in Watt lässt sich auch als Energiefluss in Joule pro Sekunde beschreiben. Die Leistung, multipliziert mit der Zeit in Sekunden, ergibt die mechanische Energie in Joule – meist angegeben in der Einheit kJ (Kilojoule). Der mechanische Energieumsatz liefert einen Hinweis darauf, wie viel Energie umgesetzt wurde bzw. gegessen werden sollte. Die mechanische Energie in kJ entspricht näherungsweise dem Nahrungsbedarf in Kilokalorien (kcal).

Intensitätsfaktor

Das Verhältnis von effektiver Leistung und FTP. Ein Intensitätsfaktor (IF) von 1 entspricht demnach maximaler Auslastung über eine Stunde. Bei mehrstündigen Belastungen geht der IF etwas zurück auf Werte von max. 0,85.

Training Stress Score TSS

Drückt die Gesamtbelastung eines Trainings oder Rennens aus – der Wert kombiniert Dauer und Intensität. Eine Fahrt von einer Stunde an der FTP entspricht einem TSS von 100. Ein schwerer Marathon hat TSS-Werte von 450 und mehr zur Folge. Die TSS-Werte geben eine Orientierung, wie hart einzelne Trainingseinheiten oder Rennen sind, und machen verschiedene Fahrten vergleichbar. Strava gibt für zahlende Kunden eine kumulierte Wochenlast aus und nennt diese „Relative Leistung“.

Cronical Training Load CTL

Die kumulierte Belastung über einen längeren Zeitraum zeigt an, wie sich die Gesamttrainingsbelastung aus Umfang und Intensität längerfristig entwickelt. Je nach Software kann die Metrik auch anders heißen. Strava nennt die kumulierte Gesamtbelastung „Fitness“.

Training-Stress-Balance TSB

Das Verhältnis von Trainingsbelastung und Regeneration und damit ein Indikator für die Form. TSB ist negativ während harter Trainingsphasen, sollte vor einem Wettkampf aber null oder positiv werden. Nur dann ist die Frische gegeben, um eine maximale Leistung abzurufen. TSB wird von Trainingssoftware angezeigt (zum Beispiel von der Freeware Golden Cheetah). Strava nennt diese Metrik „Freshness“.

Anaerobe Kapazität (kJ)

Eine Angabe, wie groß die anaerobe Kapazität eines Sportlers ist, also die Energiequelle für Kurzzeitpower, angegeben in kJ. Der Wert wird indirekt aus Powerdaten abgeleitet und stimmt nur dann, wenn volle Ausbelastungen über kurze Zeiträume Teil der Auswertung sind. In der Software Golden Cheetah kann man nachvollziehen, wie sehr die anaeroben Quellen während einer Fahrt angegriffen wurden.

Aerobe Entkoppelung (%)

Beschreibt, ob sich die Relation von Leistung und Herzfrequenz im Verlauf der Trainingsdauer ändert. Werte jenseits von niedrigen, einstelligen Werten deuten im Training auf eine noch unzureichende Ausdauerbasis hin. Eine relativ ansteigende Herzfrequenz kann aber auch auf Überhitzung oder zu knappe Ernährung zurückgehen.

Physiologische Daten

Radsport ist Motorsport. Und der Motor ist der Körper, jedenfalls bei Rennradfahrern. Dies macht es spannend, unter die Haut zu schauen und zu verstehen, wie und wo Leistung erzeugt wird und an welchen Schrauben man drehen kann, um mehr Leistung aus den Beinen zu kitzeln

VO2max (ml/min/kg)

Die maximale Sauerstoffaufnahme pro Kilogramm Körpergewicht ist einer der wichtigsten Parameter für aerobe Leistungen, also Ausdauerleistungen allgemein. Untrainierte Menschen haben Werte von 30 bis 40, Leistungssport beginnt bei 60, absolute Top-Profis erreichen Werte von 85 und mehr. Die VO2max ist gut trainierbar, welches Niveau am Ende möglich ist, bestimmen aber auch die Gene. Mit dem Alter lässt sie nach, Frauen haben etwas geringere Werte als Männer. Die VO2max wird trainiert mit einem Mix aus Grundlagentraining und intensiven Intervallen etwas oberhalb der Dauerleistungsgrenze. Nur über einen ausreichenden Trainingsumfang sind Top-Werte realisierbar. Wirklich testen lässt sich die VO2max nur durch eine Diagnose im Labor, bei der die Atemgase analysiert werden. Näherungsweise bestimmen aber auch Software-Helferlein die Werte, also auch gängige Smartwatches & Co. Deren Werte bieten eine gute Orientierung, sind aber keine echten Messwerte.

VLamax (mmol/l/s)

Die maximale Laktatbildungsrate ist eine Metrik, die entweder über Sprinttests ermittelt wird oder per Software, die die Energiebereitstellung im Körper simuliert (zum Beispiel INSCYD). Die optimale VLamax hängt davon ab, welche Radsportdisziplin betrieben wird. Für sehr hohe Kurzzeitleistungen (Sprint) sind hohe Werte unersetzlich. Ein Straßenrennfahrer braucht mittlere Werte, um hohe Spitzen mitgehen zu können, ein ausgeprägter Langstreckenfahrer will hingegen möglichst niedrige Werte unter 0,4, um die Dauerleistungsfähigkeit zu optimieren. Angehoben wird die VLamax durch sehr kurze und sehr intensive Intervalle, gesenkt durch kraftbetontes Treten im Ausdauerbereich (sogenannte K3-Intervalle).

Fatmax (g/h)

Beschreibt die Rate, mit der Fett verbrannt wird. Die Werte können in einer komplexen Leistungsdiagnostik mit Atemgasanalyse ermittelt werden oder über eine Simulation des menschlichen Stoffwechsels. Wer lange Distanzen zurücklegen will, profitiert von einer hohen Fettverbrennungsrate, denn Körperfett ist immer ausreichend als Energielieferant vorhanden. Eine gute Fettverbrennung schont die limitierten Glykogen-Vorräte des Körpers. Die Fatmax fällt in den unteren GA2-Ausdauerbereich. Sie wird durch längere Fahrten in der Ausdauerzone GA1/GA2 stimuliert. Giftige Leistungsspitzen stören dabei.

Herzfrequenz

Maximale Herzfrequenz (HFmax)

Die Herzfrequenz bildet ab, wie sehr das aerobe System arbeiten muss, um die Muskulatur mit Blut zu versorgen. Die maximale Herzfrequenz wird meist erst nach einigen Minuten höchster Belastung erreicht. Der absolute Wert sagt wenig aus und ist individuell sehr verschieden. Mit dem Alter sinkt die HFmax, aber es gibt Alterssportler, die Puls 200 schaffen.

Durchschnittliche Herzfrequenz

Die durchschnittliche Herzfrequenz ist ein Maß für die Belastung, denn Leistung und Herzfrequenz gehen Hand in Hand. Die Watt-werte repräsentieren die Leistungsabgabe besser, die Herzfrequenz zeigt die Reaktion des Körpers und schließt weitere Faktoren ein wie Ernährung (Glykogen-Verarmung) oder Hitze (HF steigt jeweils). Bei starker Ermüdung verharrt der Puls im Keller und geht nicht mehr hoch. Es ist daher auch in Zeiten der Leistungsmessung interessant, die Körperreaktion in Form der Herzfrequenz im Auge zu behalten. Ändert sich die Relation zwischen HF und Power, lassen sich daraus weitere Schlüsse ziehen.

Ruhepuls

Ein Monitoring des Ruhepulses kann Hinweise zur Gesundheit geben. Generell gilt, dass der Ruhepuls mit zunehmender Fitness sinkt – bei Leistungssportlern auf Werte unter 40 Schläge pro Minute. Die erreichbaren Werte sind individuell sehr verschieden. Schleicht sich ein Infekt an, kann der steigende Ruhepuls eine Frühwarnung sein, das Training zu mäßigen oder zu pausieren.

Herzfrequenzvariabilität HRV

Die Variabilität des Herzschlags (in Millisekunden, ms) ist ein Indikator für den Erholungszustand. Ist der Abstand zwischen zwei Schlägen veränderlich, ist dies ein gutes Zeichen. Schlägt der Puls in starrem Rhythmus, weist dies auf mangelnde Erholung hin. Wie bei allen Herzaktivitäten sind nicht absolute Werte entscheidend, sondern das relative Verhalten, gemessen an der persönlichen Spannbreite. Sind individuelle Werte untypisch niedrig, empfiehlt sich keine harte Trainingseinheit. Die HRV wird von modernen Pulsuhren erfasst, typische Werte liegen zwischen 25 und 100 ms; relativ höhere Werte sind besser. Mit dem Alter lässt die Variabilität nach.

Trainingsgrunddaten

Stunden

Die gesammelten Trainingsstunden sind eine wertvollere Information als die zurückgelegten Kilometer, insbesondere wenn auch Geländefahrten vorkommen. Die Jahresstatistik in Stunden ist daher aussagefähiger als in Kilometern. Kontinuität ist ein wichtiger Faktor im Ausdauertraining – die Langzeit-Stunden-Statistik gibt dazu einen guten Überblick.

Geschwindigkeit

Die gefahrene Geschwindigkeit hängt stark von den gefahrenen Strecken ab – und von der Aerodynamik (Gruppenfahrt, Windschatten). Relative Änderungen auf den gleichen Strecken gehen mit Leistungsänderungen einher. Vielleicht stand aber auch der Wind günstiger. Powerdaten sind daher besser, um Fortschritte im Leistungsvermögen zu erkennen.

Trittfrequenz (U/min)

Die durchschnittliche Trittfrequenz und die Verteilung der Trittfrequenz geben Aufschluss, wie getreten wurde. Die optimale Trittfrequenz ist abhängig von der Leistung. Hohe Leistungen erfordern einen flüssigen Tritt. Zielzone: 90 bis 100 U/min. Am Berg liegt die Trittfrequenz 10 bis 15 U/min niedriger.

Zeit in Trainingszonen

Der Anteil von Stunden in Trainingsbereichen ist eine weitere wertvolle Information. Der intensive Anteil (Schwelle und höher), sollte nur bei rund 20 Prozent liegen.

Fitnesstracker

Tracker sind Detektiv-Werkzeuge, die helfen, Ursache und Wirkung zu verstehen. Wie hängen Regeneration und Schlaf zusammen? Was verursacht Stress? Und wie bekommt man den in den Griff?

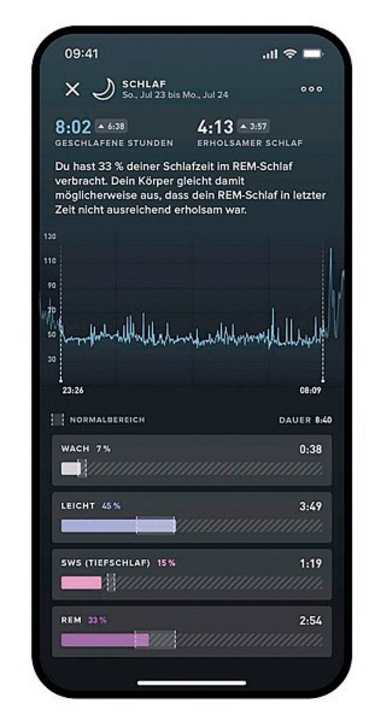

Schlafqualität/-leistung

Fitnesstracker erstellen Schlafprofile und bewerten, wie erholsam der Schlaf war. Auch der individuelle Schlafbedarf wird bestimmt und gegebenenfalls sogar mit dem Wecker verbunden. Die Tracker erlauben es, aktiv an der Verbesserung des Schlafs zu arbeiten, denn es lassen sich Hinweise ableiten, was die Schlafqualität beeinflusst. Zwei Bier vor dem Schlafen sind schlecht? Dann kann man ja probieren, diese wegzulassen. Besserer Schlaf begünstigt die Regeneration, und das kann sich positiv auf die Trainingsleistungen auswirken.

Erholungszustand (%)

Wie viel ist noch im Tank? Fitnesstracker geben das in Prozent an und rechnen alle möglichen Faktoren ein. Wie bei allen Kennzahlen: Der Abgleich mit dem persönlichen Empfinden ist wichtig, um die Zahlen zu justieren. Im Prinzip ist es eine gute Sache, alle Daten miteinander zu verrechnen und vereinfacht ein Gesamtergebnis zu präsentieren. Wenn der Tracker nach dem Ötzi noch 80 Prozent anzeigt, weiß man, dass die Technik zu optimistisch rechnet.

Stresslevel (%)

Tracker geben ein Stresslevel aus, das anhand von Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität errechnet wird. Auch diese Daten müssen individuell bewertet werden. Interessant sind die statistischen Auswertungen – über kurze wie auch längere Zeiträume. Damit sind Stressquellen potenziell identifizierbar. Und wenn man weiß, was stresst, gibt es vielleicht Methoden, besser damit umzugehen. Mindestens aber lässt sich identifizieren, welche Zeitfenster für ein Training wenig geeignet sind. Denn Training bedeutet auch Stress für den Körper, und man sollte stets die Gesamtbelastung im Auge behalten. In gestresstem Zustand ist ein leichtes, regeneratives Training in Ordnung, nicht aber eine harte Intervalleinheit.