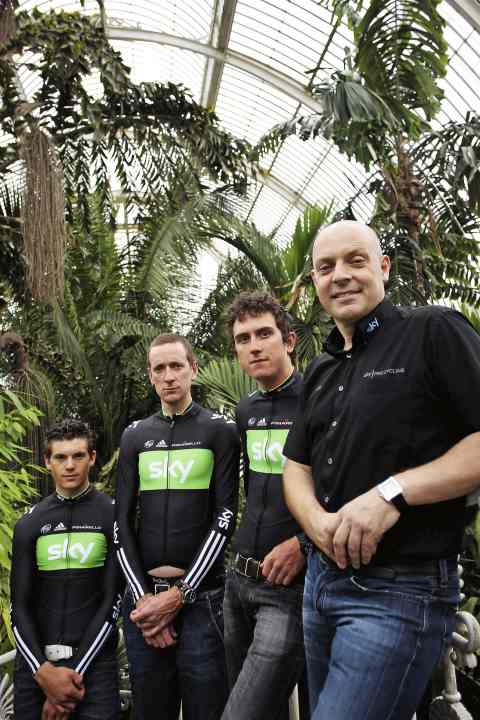

Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den großen Unterschied machen … eine Binsenweisheit. Aber eine, die im Hinblick auf sogenannte Marginal Gains zu stimmen scheint. Dieses Prinzip basiert auf der Annahme, dass kleinste Optimierungen zusammengenommen eine bemerkenswert große Verbesserung ergeben. Im Radsport sind Marginal Gains an sich nichts Neues: Schon 2010, als der Radsport-Coach und -Manager Dave Brailsford Chef des britischen Profiradteams Sky wurde, drehte er an winzigen Schräubchen in der Gestaltung des Trainingsprogramms, bei der Sattelergonomie, beim Reifengewicht; sogar die Kopfkissen der Fahrer wurden individuell optimiert und fortan mit in jedes Hotel genommen, um sicherzustellen, dass alle gut schliefen.

Der Ansatz ging auf: Schnitt das britische Radteam in den Jahren vor Dave Brailsford so schlecht in Wettkämpfen ab, dass sich, so heißt es, in Europa keine Radsponsoren mehr fanden, weil sie um ihren Ruf fürchteten, ging es ab 2010 steil bergauf. Unter Brailsfords Ägide holte das britische Team schon zwei Jahre später mit Bradley Wiggins den ersten Tour-de-France-Sieg. Ab 2015 war Ernährungsspezialist Dr. James Morton mit an Bord, um sich um die Marginal Gains auf den Tellern der Fahrer zu kümmern: Es folgten vier weitere Tour-Siege mit Chris Froome – und noch einige Erfolge mehr.

Marginal Gains: Individualisiert essen

Mittlerweile ist das Konzept der akkumulierten Mini-Verbesserungen flächendeckend im Profiradsport angekommen. Ohne Sitzpositions- und Materialoptimierung im Windkanal geht nichts mehr. Auch in puncto Alltags- und Wettkampfernährung wird immer weiter geforscht, getüftelt und Wissen gesammelt. Wissen, das Marginal Gains in der Ernährung von Profiradsportlern nicht nur möglich, sondern extrem individualisierbar macht.

Das deutsche Profiteam Red Bull-Bora-Hansgrohe beispielsweise nutzt ein spezielles Softwareprogramm, um den Energie- und Nährstoffbedarf jedes einzelnen Sportlers zu ermitteln. Mitentwickelt hat es Ernährungswissenschaftler Robert Gorgos, der bis Ende 2024 sieben Jahre für das Team tätig war. Anhand verschiedener Faktoren wie dem metabolischen Profil des jeweiligen Sportlers, bestehend aus maximaler Sauerstoffaufnahme (VO2max) und Laktatbildungsrate (VLamax), den Anforderungen der anstehenden Belastung (Intervalle, Grundlage, Bergetappe ...) oder der über den jeweiligen Radcomputer ins System hochgeladenen Daten errechnet das Programm die benötigte Menge an Energie und Makronährstoffen, also Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten. Auf Rundfahrten und mehrtägigen Rennen bereitet ein Teamkoch Mahlzeitenvarianten zu, um den Bedarf der Athleten zu decken. In Trainingsphasen zu Hause können die Fahrer aus einer in der Software hinterlegten Rezepte-Datenbank wählen.

Portionsweise Energie aufnehmen

“Die Zutaten werden genau abgewogen”, erklärt Robert Gorgos. “Denn der Energie- und Kohlenhydratverbrauch eines Sprinters ist zum Beispiel höher als der eines Rundfahrt-Spezialisten.” Abgebildet und eingerechnet wird in die Ernährungskalkulation alles, was der Fahrer den Tag über zu sich nimmt – vor, während und nach einer Etappe oder Trainingseinheit. Unterwegs regeln die Sportler die Energiezufuhr über spezielle Kohlenhydratmischungen, die sie als Gel oder Drink mit je 40 Gramm Kohlenhydraten pro Einheit bekommen: Angepeilt werden etwa zwei Einheiten pro Stunde auf ruhigen Etappen und drei bei harten Tagesabschnitten.

Mehr noch: “Wir haben spezielle Getränke, die für den Sommer gedacht sind, und solche für kalte Temperaturen. Die sind stärker konzentriert, da die Sportler bei Kälte weniger trinken, aber trotzdem auf die gleiche Menge an Kohlenhydraten kommen müssen wie bei Hitze”, berichtet Robert Gorgos. “Je nach Rennbedingungen geben wir vor, wie viele Units die Fahrer unterwegs aufnehmen sollen. Das macht es für sie relativ einfach – und das Ernährungsthema muss einfach sein, sonst funktioniert es nicht.”

Gewicht und Leistung halten

Starre Raster gibt es dennoch nicht. Vor allem nach einer Rennbelastung reagieren die Ernährungswissenschaftler flexibel auf den Etappenverlauf: “Wir kennen zwar die Topografie und können grobe Annahmen treffen. Anders als im ziemlich genau steuerbaren Training wissen wir aber nicht vorab, ob der Fahrer vielleicht in einer Fluchtgruppe sein oder ein anderes Team besonders hart fahren wird”, erläutert Gorgos. “Da die Fahrer vor der Etappe frühstücken und es bei der Verpflegung während des Rennens hauptsächlich darum geht, das Energiedefizit gering zu halten, bilden wir den durch die Rennbelastung tatsächlich entstandenen Energie- und Nährstoffbedarf mit den Mahlzeiten danach ab.” Das kann zum Beispiel bedeuten, dass es für Fahrer, die extrem viel Energie verbraucht haben, auch mal zwei After-Race-Snacks gibt, oft einen salzigen und einen süßen.

Das Abendessen wird dann schon mit Blick auf den nächsten Tag zusammengestellt. Je nachdem, ob eine schwere Etappe ansteht, eine eher leichte oder ein Ruhetag, variiert zum Beispiel der Anteil an Ballaststoffen oder die Zusammensetzung der Makronährstoffe. Ganz klassisch wird vor schweren Etappen möglichst simpel serviert, also zum Beispiel Reis mit Omelett und Fruchtpüree zum Frühstück oder pürierte Suppen, Pasta und Hähnchen zum Abendessen. Auch die Rolle des Sportlers im Team beziehen die Ernährungsexperten in die Berechnungen mit ein: “Ein Helfer verbraucht mitunter mehr Energie als ein Teamkapitän, weil er den ganzen Tag im Wind fährt und eine höhere Durchschnittsleistung am Ende des Tages aufweist”, weiß Robert Gorgos und fasst zusammen: “Ziel und letztendlich Marginal Gain ist es, dass der Fahrer von Etappe eins bis Etappe 21 das gleiche Körpergewicht hat, also dass zum Beispiel ein Bergfahrer eben nicht im Lauf der Tour zwei Kilo mehr wiegt.”

Marginal Gains: Regeneration und Immunsystem verbessern

Anders als angesichts der körperlichen Belastung zu vermuten wäre, hat Robert Gorgos in seinen sieben Jahren der Tätigkeit fürs Team noch nie erlebt, dass ein Fahrer während einer Rundfahrt abgenommen hätte. Gründe für diese Tendenz zur Gewichtszunahme sind schlichtes Überschätzen des tatsächlichen Energiebedarfs, aber auch Wassereinlagerungen im Körper, zu denen es kommt, wenn der Athlet zu wenig Kohlenhydrate aufnimmt. Deshalb ist das Ziel von Robert Gorgos und seinem Team, die Energiedifferenz immer in Form von Kohlenhydraten auszugleichen. “Alle Fahrer essen sehr kohlenhydratreich und fettarm”, erklärt der Ernährungswissenschaftler. Ein weiterer Marginal Gain, der sich über die Ernährung erreichen lässt, ist eine bessere Regeneration, durch die die Leistung konstant hoch sowie die Fahrer gesund bleiben sollen. Robert Gorgos sieht ein kleines Optimierungsschräubchen beispielsweise im Zeitpunkt der Energiezufuhr nach der Belastung. Je früher der Fahrer etwas bekommt, desto besser. Dabei geht es weniger darum, die Kohlenhydratspeicher möglichst flott wieder ganz aufzufüllen. Vielmehr soll der Körper möglichst schnell wieder in seinen energetischen Ausgangszustand zurückkehren und das Immunsystem über zugeführte Energie und Nährstoffe, zum Beispiel in Form eines Getränks, stabilisieren. Zuerst gibt es einen konzentrierten Fruchtdrink, um auch sekundäre Pflanzenstoffe zuzuführen, denen unterschiedliche positive Effekte nachgesagt werden, unter anderem, dass sie das Immunsystem stärken, Entzündungen hemmen und den Blutzuckerspiegel normalisieren. Nachgereicht wird eine Kombination aus Zuckern und Proteinen, um die Regeneration einzuleiten.

Supplemente gezielt einsetzen

Damit das Abwehrsystem richtig arbeiten kann, muss auch das Mikrobiom in Ordnung sein. Das ist die Bakterienbesiedlung des Darms, die unter anderem die Funktion des Immunsystems reguliert. Sie lässt sich zum Beispiel über eine Stuhlanalyse im Labor überprüfen. “Das Mikrobiom spielt eine wichtige Rolle bei Leistungsfähigkeit, Regeneration, Gesundheit und Psyche. Deshalb schauen wir uns bei jedem Fahrer an, welche Bakterienstämme präsent sind und ob sie da sein sollen oder nicht”, erzählt Robert Gorgos, räumt jedoch ein, dass hier zwar Potenzial für einen kleinen Nutzen liegt, “wir da aber noch sehr in den Anfängen sind.” Etwas besser sieht es bei Supplementen aus. Hier ist die wissenschaftliche Faktenlage zwar durchwachsen, aber vorhanden. Gesichert vorteilhaft ist es beispielsweise, Athleten im Höhentraining Eisen in individualisierter Menge zu supplementieren, um den Effekt der Höhe optimal mitzunehmen. Denn ein Eisenmangel würde verhindern, dass sich mehr rote Blutkörperchen bilden und die Sauerstofftransportkapazität zunimmt – das Ziel des Höhentrainings wäre also verfehlt.

Darüber hinaus gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass die Säurepuffer Natriumbicarbonat und Beta-Alanin bei intensiver Belastung bis zu zehn Minuten die anfallenden H+-Ionen puffern, die muskuläre Arbeit auch bei sehr hohen Belastungen sicherstellen und einen Leistungsabfall verzögern können. “Das kann interessant sein, damit der Körper zum Beispiel im Training etwas tiefer gehen kann und daraus mehr Anpassung resultiert, oder auch für Sprinter”, erklärt Robert Gorgos, der Sprintern oder Klassiker-Spezialisten die letzteren beiden Substanzen durchaus mal bedarfsabhängig empfiehlt.

Bei Koffein ist der Ernährungsexperte zwiegespalten: Der Wachmacher könne bei sogenannten Respondern, also Sportlern, die auf Koffein reagieren, durchaus einen Marginal Gain bedeuten. Einige Studien fanden nämlich Hinweise darauf, dass Koffein speziell im aeroben Ausdauerbereich unter anderem die muskuläre Ausdauer und Muskelkraft und damit die Leistung verbessern kann. Entsprechend sei Koffein im Team ein Thema, schon allein deshalb, weil “die meisten Radprofis ohne Kaffeemaschine gar nicht existieren können”. Der Wachmacher könne aber auch einen unerwünschten Effekt haben, warnt Robert Gorgos: “Eine Koffeingabe kann erfahrungsgemäß auch dazu führen, dass der Sportler dadurch unbewusst mehr investiert und mehr Energie verbraucht als notwendig. Deshalb vermeidet das Team Koffein durchaus mal auf Etappen, auf denen es nicht wirklich zählt, um die Ressourcen zu schonen.”

Marginal Gains: Nutzen für Hobbysportler

Auch Hobbysportler können über die Ernährung eine Leistungsverbesserung erzielen. Oft sind das aber nicht nur Marginal Gains: Anstatt ins kleinste Detail vorzudringen und die Lebensmittel bis auf die dritte Stelle hinter dem Komma auszurechnen, genügt es meist zunächst schon einmal, sich Gedanken darüber zu machen, wo sich die Alltags- und Sporternährung grundlegend verbessern lässt. Besonders wichtig nachzuvollziehen findet Robert Gorgos, wie viel Energie zu welchem Zeitpunkt verbraucht wird und wieder zugeführt werden sollte. “Wer die Energiebilanz über den Tag hinweg nicht im Auge behält, läuft Gefahr, abends, wenn Job, Familie und Training erledigt sind, alles Mögliche unkontrolliert in sich hineinzustopfen. Das ist weder der Erholung noch dem Schlaf, der Leistung oder dem Körpergewicht dienlich”, sagt er. Besser: mit einem Ernährungsberater oder über eine Ernährungsplattform beziehungsweise -App den Grundenergiebedarf ermitteln, den vom Radcomputer erfassten Energieverbrauch aufschlagen und diese Energiemenge gleichmäßig über den Tag verteilt aufnehmen. Abends nicht die Hauptmahlzeit zu sich zu nehmen, lässt einen besser ein- und ruhiger durchschlafen. Auch die Trainingsverpflegung ernst(er) zu nehmen und bei Belastungen ab etwa 90 Minuten Dauer Energie zuzuführen, kann einen Marginal Gain für Amateur-Radsportler bedeuten: “Setzt man das konsequent um, kann das die Leistung, Trainingsbereitschaft und -anpassung sehr positiv beeinflussen”, ist Robert Gorgos überzeugt.

Den Spaß nicht vergessen

Auch wenn eine gewisse Auseinandersetzung mit der Ernährung notwendig ist, um darüber die Leistung zu verbessern, brauchen (und können) Hobbyfahrer nicht ganz so penibel vorzugehen wie die Ernährungswissenschaftler der Profiradteams, um kleinen und größeren Nutzen zu erzielen. “Man muss sich eine gewisse Lockerheit bewahren, besonders als Hobbyfahrer, wenn der Sport primär Ausgleich und Spaß sein soll”, meint Robert Gorgos und verrät: “Auch bei den Profis gibt es mal Kuchen oder ein Glas Wein.” Marginal Gains für das Wohlfühlkonto, wenn man so will.