Radsport während des Nationalsozialismus: Propaganda-Rennen in der Nazi-Zeit

Dieter Vaupel

· 26.11.2023

Als die Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 nach der Ernennung von Adolf Hitler zum Reichskanzler in Deutschland die Macht übernahmen, folgte der schrittweise Umbau der Weimarer Demokratie in eine Diktatur: Der Reichstag wurde entmachtet, politische Gegner verfolgt, die jüdische Bevölkerung ausgegrenzt sowie Vereine und Verbände gleichgeschaltet. Zu den Organisationen, die diesen politischen Veränderungsprozess schon früh mitgetragen und unterstützt haben, gehörten die Turn- und Sportvereine. Besonders eifrig waren dabei die Radsportverbände. Sie passten sich durch Verbandsbeschlüsse der neuen Bewegung in vorauseilendem Gehorsam bereits im April 1933 an. Jüdische Sportler und politisch Andersdenkende wurden ausgeschlossen, die Arbeiterradsportvereine zerschlagen und das Führerprinzip eingeführt.

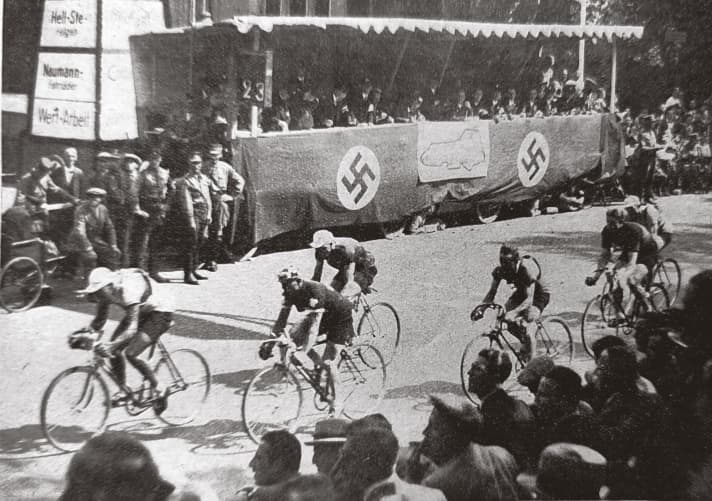

Rund um Köln im Mai 1933

Schon kurz nach der früh vollzogenen Selbstgleichschaltung des Radsportverbandes fand Anfang Mai 1933 das Traditionsrennen Rund um Köln statt, erstmals unter dem neuen Regime, was in allen Bereichen sichtbar wurde: Das Bild des Rennens wurde durch Männer in Uniformen der SA beherrscht, der paramilitärischen Kampforganisation der NSDAP, die als Ordnertruppe ihr Unwesen trieb. Nicht nur die Streckensicherung wurde komplett durch die SA übernommen, SA-Motorradstaffeln begleiteten das Rennen auch auf der 260 Kilometer langen Strecke durch Eifel und Bergisches Land. Grotesk war die Anwesenheit von 250 SA-Leuten auf der Zielgeraden, die dort Spalier standen und so den radsportinteressierten Zuschauern den Blick auf das Renngeschehen versperrten. Sieger wurde der Dortmunder Erich Bautz.

Das martialische Auftreten der nationalsozialistischen Trupps im Mai 1933 wurde von der gleichgeschalteten Presse überschwänglich gelobt. Der „Kölner Stadt-Anzeiger“ schrieb, dass nun „strenge Zucht“ und „tadellose Ordnung“ geherrscht habe. Das Fahrerfeld sei „vor allen Belästigungen“ geschützt worden. Die Beteiligung von NS-Organisationen an radsportlichen Veranstaltungen sollte in der folgenden Zeit zur Regel werden.

Der Profisport floriert

Trotz ideologischer Bedenken der Nazis gegen den Berufssport insgesamt wuchs der Profi-Rennbetrieb ab 1934 in Deutschland. Rund um Köln, 1933 noch ein Amateurrennen, wurde zum Profirennen aufgewertet. 1934 gehörte es zu einer Serie von fünf Wertungsrennen zur Deutschen Meisterschaft – neben Veranstaltungen in Frankfurt, München, Chemnitz und Berlin. Mit der Anwesenheit von Reichssportführer Hans von Tschammer und Osten und Radsportführer Franz Ohrtmann an der Rennstrecke zeigten die höchsten Repräsentanten des NS-Sports Flagge für den Berufsradsport.

Allerdings gab es immer wieder Diskussionen um die Professionalisierung. Sport sollte den Gemeinschaftsgeist fördern und dabei helfen, den Einzelnen in die „Volksgemeinschaft“ zu integrieren. Das Profitum stellte für die Nationalsozialisten dagegen die höchste negative Steigerung des Individualsports dar. Jeder Volksgenosse sollte selbst zur eigenen Körperertüchtigung Sport treiben. Berufssport widersprach dem Bild, dass Sport in erster Linie dazu dienen sollte, „das deutsche Volk, die nordische Rasse, zu pflegen, zu stärken, zu erhalten, zu züchten“, wie es der linientreue Sportideologe Bruno Malitz formulierte. Malitz trat dafür ein, das Geld aus dem Sport zu verbannen. Berufssportler bezeichnete er als „Artisten“, sie seien von der Liste der Sportler zu streichen. Doch trotz dieser grundsätzlichen Bedenken erfuhr der Profi-Radsport im NS-Staat eine erhebliche Aufwertung.

Radfahren sollte Volkssport werden

Schon im Oktober 1933 hatte die Zeitschrift „Illustrierter Radrenn-Sport“ beklagt, dass das Interesse des Publikums in den zurückliegenden Jahren durch zu wenige Profirennen und „durch das Fehlen der Straßencracks mit großem Namen zurückgegangen“ sei. Das sollte sich in den folgenden Jahren ändern. Die Bedeutung des Berufsradsports sah man im NS-Staat vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Radfahrens insgesamt. Radfahren sollte Volkssport werden, sollte die Massen bewegen und nicht zuletzt auch der Wehrertüchtigung dienen. Davon erhoffte sich auch die deutsche Fahrradindustrie erhebliche Vorteile, denn der Werbeeffekt der Profirennen war enorm. Konnte man die Massen für den Radsport begeistern, so würde es auch gelingen, die Umsatzzahlen zu erhöhen. Daher wurden gerade von diesen Unternehmen besondere Initiativen entfaltet.

Die Industrie profitiert

Vom Verkaufs- und Propagandachef der Dürkopp-Werke, Herbert Dufeldt-Felden, waren Ende 1933 die Planungen für den Berufsradsport vorgestellt worden. Er drückte seine Freude darüber aus, dass im Frühjahr 1934 endlich die „berufsfahrerlose schreckliche Zeit“ im Straßenradsport in Deutschland vorbei sein würde. 16 Profi-Einzelrennen sollten dann 1934 über das ganze Jahr verteilt stattfinden, eines in jedem der 16 Sportgaue des Deutschen Reiches – vom ersten Rennen Berlin-Cottbus-Berlin am 8. April bis zum letzten mit den Weltmeisterschaften am 18. August in Leipzig.

Der Direktor der Dürkopp-Werke, Julius Kluge, zog nach der Umsetzung des Plans am Ende der Saison 1934 ein Resümee: „Der Radsport und Fahrrad-Industrie sind untrennbare Begriffe. Ohne Förderung des Radsports und damit des gesamten Radfahrwesens ist eine gesunde Fahrrad-Industrie undenkbar, und umgekehrt kann es ohne eine blühende Fahrrad-Industrie keinen Radsport von nennenswerter Bedeutung geben. Diese Tatsache haben die führenden Männer bei der Gründung des Deutschen Radfahrer-Verbandes erkannt und innerhalb dieser Organisation im ‚Industrie-Verein‘ der Fahrrad-Industrie die Möglichkeit zu einer engen Zusammenarbeit mit dem Verband gegeben. Das erste Jahr dieses Zusammenwirkens hat gezeigt, welche außerordentlichen Erfolge beide Teile aus dieser engen Verbindung ziehen konnten.“

Neu gebildete deutsche Profiteams

In die Rennen gingen neu gebildete deutsche Profiteams. Erfolge, auch international, blieben nicht aus. Ludwig Geyer gewann 1934 die Tour de Suisse und fuhr bei der Tour de France unter die besten Zehn. Der Dortmunder Erich Bautz sorgte für Furore, als er 1937 nicht nur zwei Etappensiege bei der Frankreich-Rundfahrt holte, sondern auch noch an vier Tagen das Gelbe Trikot trug. Der Profi-Rennsport florierte in Deutschland, und die besten Radsportler wurden zu Helden des NS-Staates stilisiert.

Die meisten Radsportler gingen kritiklos in der neuen Bewegung auf. Nicht wenige traten der NSDAP bei, um daraus ihren Vorteil zu ziehen.

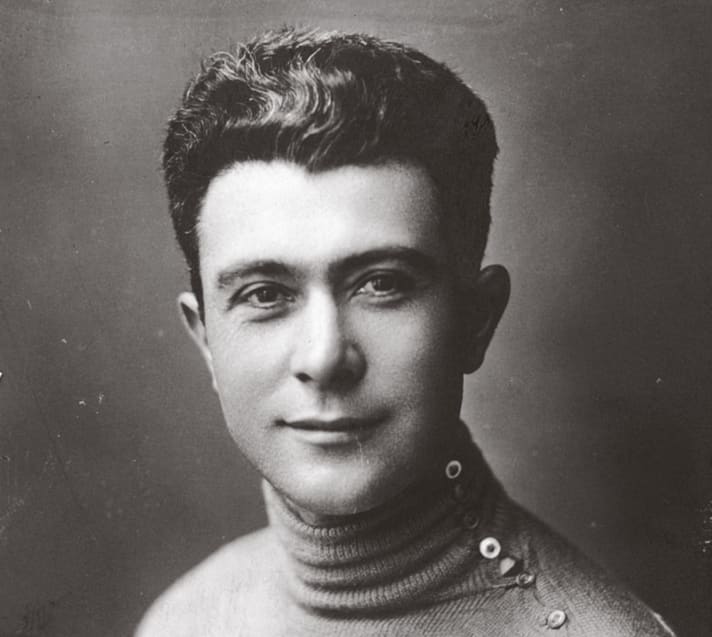

Albert Richter hielt zu seinem jüdischen Trainer

Die meisten Radsportler gingen kritiklos in der neuen Bewegung auf. Nicht wenige traten der NSDAP bei, um daraus ihren Vorteil zu ziehen, wie etwa der Sechstagefahrer und spätere Bahnrad-Bundestrainer Gustav Kilian. Nur wenige widersetzten sich, wie Bahnsprinter Albert Richter, der Weltmeister von 1932. Er ließ sich nicht vereinnahmen, verweigerte den Hitlergruß bei Siegerehrungen und hielt zu seinem jüdischen Trainer Ernst Berliner. Dafür musste er mit dem Leben bezahlen: Unter mysteriösen Umständen fand er in einem Gestapogefängnis Anfang 1940 den Tod.

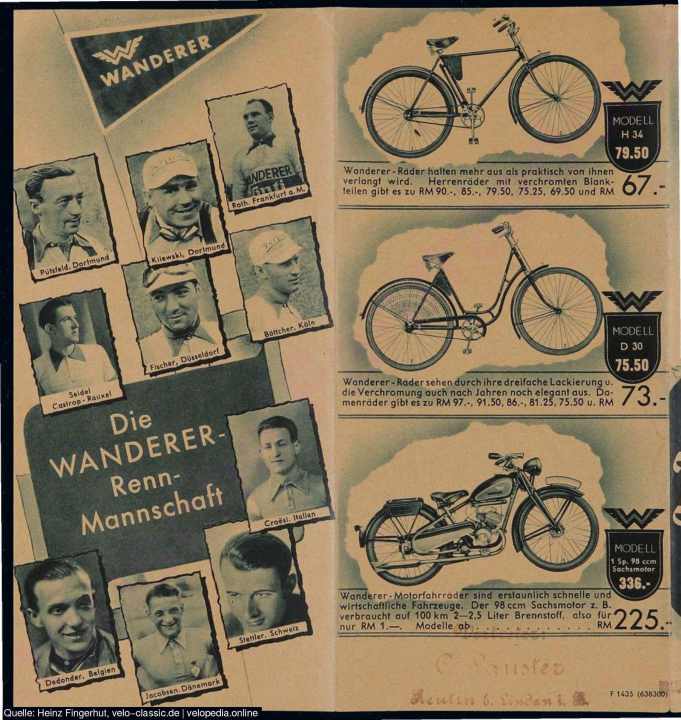

Im Jahr 1936 nahmen die Radhersteller Adler, Diamant, Dürkopp, Opel, Phänomen und Wanderer insgesamt 37 Profis unter Vertrag. Auch andere Firmen der Fahrradindustrie engagierten sich, wie Presto, Express, Viktoria, Göricke, Seidel & Naumann oder Fichtel & Sachs. Um die Kosten zu begrenzen, wurde in den Profiteams zwischen Materialfahrern, die nur Material und Spesen erhielten, und Vertragsfahrern mit regelmäßigem Monatsgehalt unterschieden. Alle Fahrer waren grundsätzlich dazu verpflichtet, ausschließlich deutsche Räder mit deutschem Material zu fahren.

Neue Radrennen unterstützen NS-Expansionspolitik

Im Deutschen Reich wurden ab 1935 neue Wettbewerbe ins Leben gerufen, die die nationalsozialistische Expansionspolitik unterstützen sollten. Dazu gehörte 1935 das Radrennen Rund um das Saargebiet, mit dem die Angliederung des Saargebietes an das Deutsche Reich gefeiert wurde. Die Zeitschrift „Illustrierter Radrenn-Sport“ betonte, dass die Strecke durch „altes historisches deutsches Gebiet“ führe und unterstrich die ideologische Bedeutung. So ist dort zu lesen: „Jahre der Sehnsucht der deutschen Saar nach dem Mutterlande, Jahre des Kampfes, der Entbehrung und der Not, bis zum Sieg, dessen Begeisterung uns noch wie gestern in den Ohren klingt. Auch die deutschen Radfahrer gehörten zu den Gratulanten für Deutschtum und Treue und sie brachten dem Saarvolk ein mit Freuden begrüßtes Geschenk mit dem Straßenpreis des Saarlandes.“

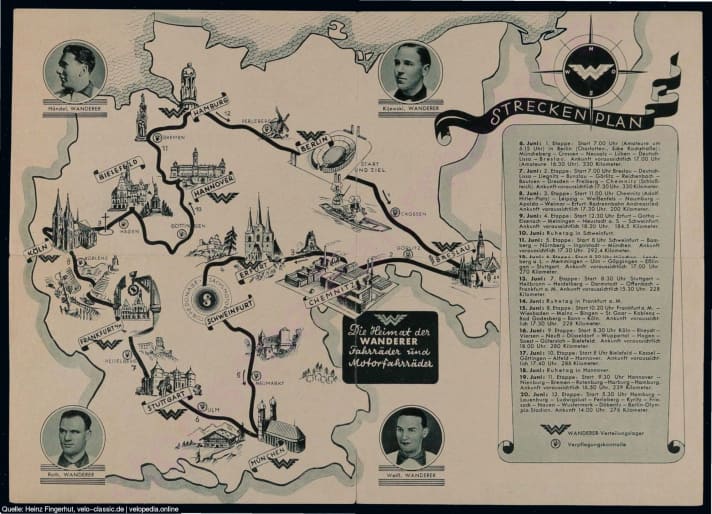

Im Jahr 1937 kam es schließlich nach sechsjähriger Pause zu einer Neuauflage der Internationalen Deutschland-Rundfahrt. Erstmalig war die Deutschland-Rundfahrt 1911 ausgetragen worden, ihr hatte es aber im Gegensatz zu den großen Rundfahrten wie der Tour de France und dem Giro d’Italia bis dahin an Kontinuität gefehlt.

Im Dienst der Expansion

Mit vielen Sponsoren im Hintergrund und starken deutschen Profiradsportlern am Start, wie etwa dem Tour-Zweiten von 1932, Kurt Stöpel, und den auch international erfolgreichen Ludwig Geyer, Emil Kijewski, Hermann Buse, Otto Weckerling, Hermann Schild, Oskar Thierbach und Willi Kutschbach, erhielt die Deutschland-Rundfahrt in den Jahren 1937 bis 1939 ein völlig neues Format.

Hermann Schwarz, der sich als Werbefachmann für die deutsche Radsport-Industrie engagierte, schaffte es, die nötigen Gelder dafür zu akquirieren. Es war erklärtes Ziel, auf eine Stufe mit den anderen großen europäischen Rundfahrten zu kommen. So starteten 68 Radprofis am 6. Juni 1937 zu der Zwölf-Etappen-Fahrt mit Start und Ziel in Berlin. Die Radsportbegeisterung war groß, viele Tausend Menschen säumten die Strecken. Bei der Zieleinfahrt im Berliner Olympiastadion waren die Ränge mit 80.000 Zuschauern besetzt. Der Gesamtsieg ging an den Magdeburger Otto Weckerling, der bereits auf der ersten Etappe gemeinsam mit Willi Kutschbach einen Vorsprung von mehr als elf Minuten herausgefahren hatte, von dem er zehren konnte. Ein Jahr später war Hermann Schild der große Triumphator. Er erreichte nach 15 Etappen mit einem Vorsprung von fast 40 Minuten in Berlin das Ziel.

Die Großdeutschlandfahrt

Die Deutschland-Tour 1939 wurde zum Spiegel des nationalsozialistischen Gigantismus. Sie hieß nun „Großdeutschlandfahrt“. Mit ihr wollten die Nationalsozialisten die Dimensionen ihres Reiches eindrucksvoll demonstrieren. Aus heutigem Blickwinkel betrachtet, ist diese Rundfahrt als sportpolitische Demonstration des NS-Größenwahns zu bezeichnen. Sie war mit insgesamt 5.037 Kilometern auf 20 Etappen länger als die Tour de France und der Giro d’Italia. Sie führte nicht nur durch heute zu Polen gehörende Gebiete, sondern auch durch das angegliederte Österreich – eine Zurschaustellung der Größe Deutschlands.

Der Radsport wurde im Sinne der NS-Ideologie missbraucht, um politische Ziele zu transportieren. Die Führung wollte dem Erzfeind Frankreich zeigen, dass man es noch besser kann.

Der Radsport wurde hier im Sinne der NS-Ideologie missbraucht, um politische Ziele zu transportieren. Die politische Führung wollte gerade auch dem Erzfeind Frankreich zeigen, dass man es noch besser als die Franzosen kann. Wie bei der Tour de France wurde nun für den Spitzenreiter ein Gelbes Trikot vergeben, außerdem wurde eine Bergwertung und eine Mannschaftswertung eingeführt. Sieger der Rundfahrt wurde Georg Umbenhauer, der das Gelbe Trikot bereits seit der fünften Etappe übernommen hatte. Der Schweizer Robert Zimmermann gewann die Bergwertung und die Belgier stellten das stärkste Team.

Scheinbare Normalität

Nach Kriegsbeginn mit dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen wurde der Radsportbetrieb zwar keineswegs eingestellt, zur Austragung einer Deutschland-Rundfahrt kam es allerdings nicht mehr. Dagegen versuchte der Radsportverband in Kooperation mit den Vereinen bei anderen Rennen, wie etwa Rund um Köln, mitten im Krieg scheinbare Normalität zur Schau zu stellen, um so den Durchhaltewillen der Bevölkerung zu stärken. Selbst die Gefahr von Luftangriffen wurde ignoriert. Es gab weiterhin Radrennen, wenn auch auf kürzeren Distanzen, um sie im Falle eines Luftalarms abbrechen zu können. So wurde das Kölner Rennen 1940 zu einem Rundstreckenrennen. 1941 und 1942 fand es aber wieder – allen Gefahren zum Trotz – als Straßenrennen auf einer 209 Kilometer langen Strecke statt, die bis in die Eifel führte. Selbst nach dem Bombenangriff auf Köln („Tausend-Bomber-Angriff“) wurde 1943 durch die in Trümmern liegende Stadt ein Rennen ausgetragen – auf einem 2.300 Meter langen Rundkurs um das Müngersdorfer Stadion.

Nach der gewaltsamen Annexion der deutschsprachigen Gebiete Belgiens – Eupen und Malmedy – im Mai 1940 kündigte mitten im Krieg die Zeitschrift „Der Deutsche Radfahrer“ ein völlig neu ins Leben gerufenes Rennen an, den „Großen Preis der Vereinigung“. Er wurde erstmalig am 8. September 1940 ausgetragen. „Deutsche Radfahrer grüßen die heimgekehrten Radfahrer in Eupen und Malmedy“ war in der Zeitschrift zu lesen. Das NS-Radsportblatt stellte klar, dass dem Rennen „nicht nur eine sportliche, sondern auch eine politische Note zukommt“. Denn „mit dieser Fahrt soll in schwerer Zeit eine Werbung für den ungebrochenen deutschen Sportgedanken verknüpft werden“.

Das Rennen mit Start und Ziel in Köln hatte, wie der Kölner Historiker Frank Schwalm feststellt, eine ganz eigene „als politisch zu bewertende Dramaturgie“. An der ehemaligen Reichsgrenze gab es auf dem Hin- und Rückweg eine Sprintwertung. Die Strecke führte durch das Gebiet in den Ardennen um den Baraque Michel, ein traditionelles Trainingsrevier der starken belgischen Fahrer, die zu den Besten der Welt gehörten. Vor dem Zweiten Weltkrieg konnten sie große Erfolge bei der Tour de France erzielen. So gewann 1939 der Belgier Sylvère Maes die Frankreich-Rundfahrt, fünf weitere Belgier kamen unter die Top Ten. Der neu ins Leben gerufene „Große Preis der Vereinigung“ hatte mit seiner Streckenführung das politische Ziel, die Belgier und ihren erfolgreichen Radsport zu demütigen. Auf die militärische Eroberung folgte die sportliche Inbesitznahme durch das Deutsche Reich.

Das Ende

Weitere dreimal wurde der „Große Preis der Vereinigung“ noch ausgetragen. Die letzte Austragung 1943 mutierte dann allerdings zu einem Rundstreckenrennen auf einem 1.200 Meter langen Kurs in Mühlheim. Es war nun kein Triumphzug deutscher Radfahrer durch Belgien mehr, sondern ein kleines Kriterium. So wie das ebenfalls ideologisch motivierte Rennen Rund um das Saargebiet geriet auch dieses Rennen nach der letztmaligen Austragung in völlige Vergessenheit. Der Radsportbetrieb im Deutschen Reich wurde im Sommer 1943 vollständig eingestellt.

Gino Bartali: Der Mutige

Italiens Radsportlegende Gino Bartali wirkte während des Zweiten Weltkriegs im Widerstand und engagierte sich bei der Rettung jüdischer Bürger. Ein Radsport-Kapitel, das erst spät ans Licht gelangte.

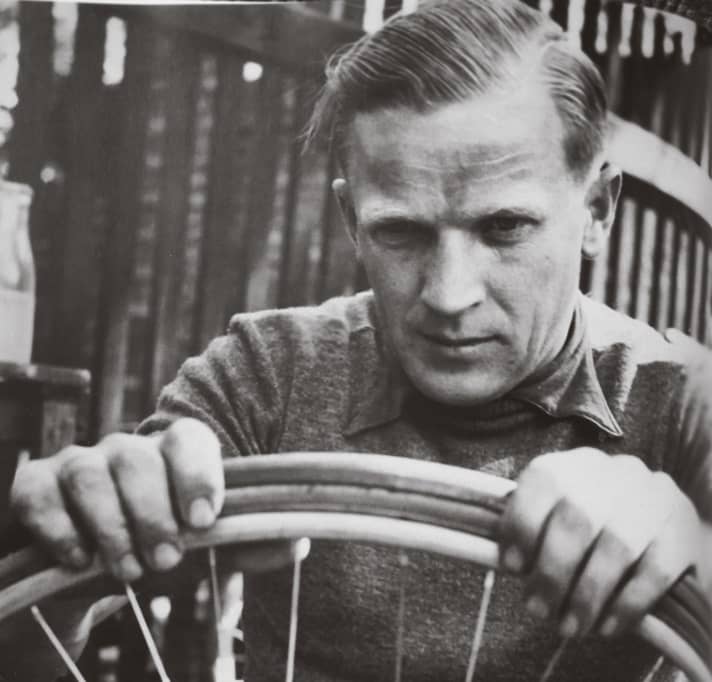

Als Gino Bartali vor 75 Jahren im Jahr 1948 die Tour de France zum zweiten Mal gewann, lagen genau zehn Jahre zwischen seinem ersten Sieg und diesem erneuten Triumph. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere wurde von Nazi-Deutschland der Zweite Weltkrieg entfesselt, der Bartali seine besten Jahre als Radsportler raubte. Dennoch hat er Erfolge vorzuweisen wie kaum ein anderer. Er gewann nicht nur zweimal die Frankreich-Rundfahrt, sondern siegte 1936, 1937 und 1946 auch beim Giro d’Italia und gewann zahlreiche Eintagesklassiker, darunter viermal Mailand-San Remo. Unvergessen sind seine Duelle mit dem fünf Jahre jüngeren Fausto Coppi, mit dem ihn eine freundschaftliche Rivalität verband.

Als Fahrradkurier schmuggelte er Dokumente und Fotos für Ausweispapiere

Doch in den Jahren, in denen er kriegsbedingt keine Rennen fahren konnte, leistete Bartali viel mehr, als jeder weitere Sieg wert sein konnte. Nach Mussolinis Sturz im Juli 1943 wurde Norditalien von deutschen Truppen besetzt. Nun begann die Verfolgung der italienischen Juden und deren Verschleppung in Konzentrationslager. Um von Deportation bedrohte Juden zu retten, schloss sich Bartali, den man wegen seines tiefen Glaubens und seiner Zugehörigkeit zum Karmeliterorden auch den „radelnden Mönch“ nannte, dem katholischen Widerstand an. Als Fahrradkurier schmuggelte er Dokumente und Fotos für Ausweispapiere, um Jüdinnen und Juden neue Identitäten ausstellen zu können, zwischen Florenz, Assisi, Genua und Rom hin und her. Nicht einmal seine Ehefrau hatte Bartali über seine Tätigkeit informiert. Wenn er seine Kurierfahrten über Hunderte Kilometer unternahm, sagte er ihr, er gehe trainieren.

Bartali hatte prominente Fürsprecher

Aufgrund seiner großen Bekanntheit wurde Bartali auf seinen langen Touren selten kontrolliert. Dennoch war es nicht ungefährlich für ihn. Er schaffte es aber immer wieder, bei Kontrollen zu verhindern, dass Lenker, Gabel oder Sattel, in deren Rohren er die Papiere versteckt hatte, überprüft wurden. Allerdings erlebte er auch kritische Situationen. So wurde er einmal sogar verhaftet und drei Tage festgehalten. Er kam aber glücklicherweise wieder frei, weil man ihm nichts nachweisen konnte und er prominente Fürsprecher hatte.

Das Schmuggeln von Dokumenten war nicht seine einzige Widerstandsaktivität. Darüber hinaus brachte er Juden über die Schweizer Grenze und versteckte eine jüdische Familie in einem Appartement in Florenz. Man geht davon aus, dass die italienische Radsport-Ikone rund 800 Menschen durch seinen Einsatz das Leben rettete. Posthum verlieh die Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem ihm 2013 den Ehrentitel „Gerechter unter den Völkern“.

Gino Bartali selbst machte von dem, was er getan hatte, zeitlebens keinerlei Aufhebens. „Gewisse Medaillen werden an die Seele geheftet, nicht an die Jacke“, hat er einmal zu seiner Enkelin gesagt. Für ihn waren es nur „kleine Sachen“, die er erledigt habe: „Am Ende habe ich nur das gemacht, was ich am besten konnte: Fahrrad fahren.“ Seinem Sohn Andrea hatte er irgendwann alles erzählt. Dieser musste ihm jedoch versprechen, bis zu seinem Tod darüber zu schweigen.

Buch-Tipp: Pionierarbeit

Die Rolle des Radsports im Dritten Reich ist bis heute nur wenig thematisiert worden. Nahezu vergessen sind die enge Verbundenheit des Radsports mit dem NS-System, aber auch jene Radsportler, die sich der nationalsozialistischen Ideologie widersetzt haben. Der Pädagoge und Politologe Dieter Vaupel beschäftigt sich beruflich seit vielen Jahren intensiv mit der historischen Aufarbeitung des Nationalsozialismus; so war es dem begeisterten Hobbyradsportler ein Anliegen, auch die Geschichte des Radsports in jener Zeit zu beleuchten. Sein Buch ist das erste überhaupt, das sich dem Thema widmet.