Eddy Merckx: Eine Hommage an die Radsport-Legende

Text: Stephan Klemm

Auf einer Fensterbank in seinem Büro steht ein riesiger Pflasterstein, 13 Kilo schwer, eingefasst auf einer Fläche aus Marmor, auf der steht: „Sieger von Paris-Roubaix 1968-1970-1973“. Links an der Wand hinter der Eingangstür ist in einem großen Schrank eine Vitrine eingefasst, in der viele Bücher stehen, sie alle handeln von ihm, dem größten Radsportler aller Zeiten, 525 Siege, unerreicht. Lustig sei das, sich selbst auf den Titeln zu sehen, sagt der vielbesungene Eddy Merckx mit sichtbar guter Laune. Daneben sind Pokale aufgereiht und goldene Plaketten. „Das alles sind schöne Erinnerungen an eine großartige Zeit“, sagt er nun und wirkt nostalgisch.

An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

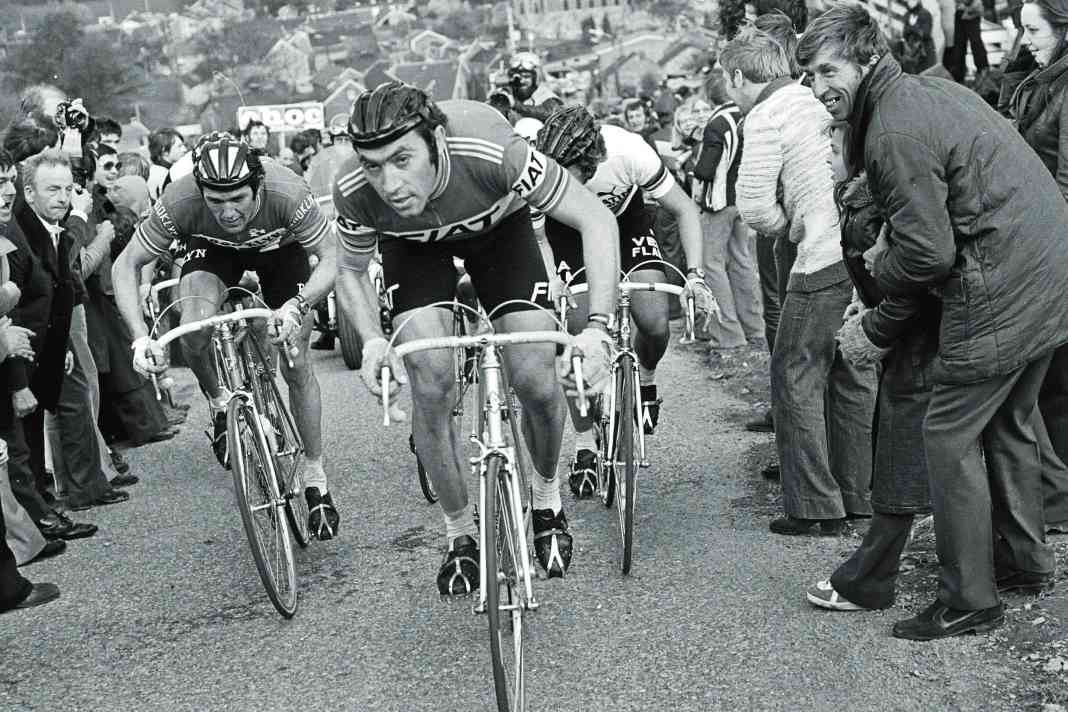

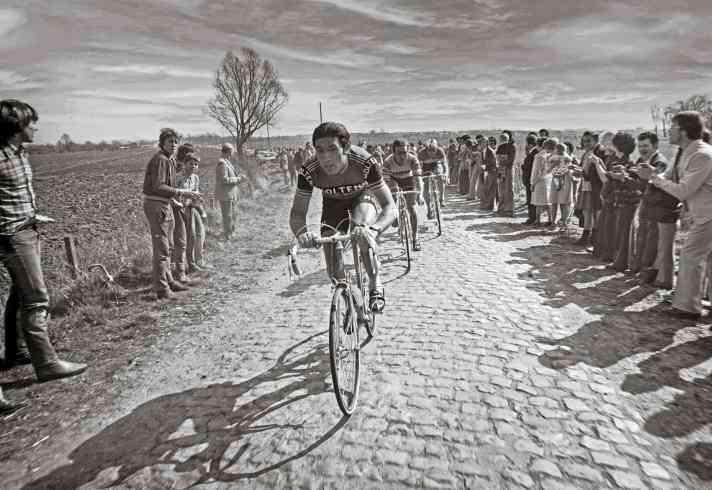

Der Name Eddy Merckx ist das größte Gütesiegel des Radsports. Merckx gewann mit einer Beständigkeit, die unerreicht ist. Auf seiner Maschine war er ein Phänomen, siegreich auf jedem Terrain, bei Eintagesrennen und Rundfahrten. Er war stark im Gebirge und im Zeitfahren, auf Flachetappen und ein König der erfolgreichen Ausreißversuche. 19 Monumente hat er gewonnen, unerreicht, alle fünf Rennen dieser Kategorie stehen in seiner Siegesliste: siebenmal gewann er Mailand-San Remo, Rekord; zweimal die Flandern-Rundfahrt, dreimal den Pflastersteinklassiker Paris-Roubaix, fünfmal Lüttich-Bastogne-Lüttich, Rekord; und zweimal die Lombardei-Rundfahrt. Sein Jahresrekord steht bei 54 Erfolgen, das war 1971, bei 120 Starts.

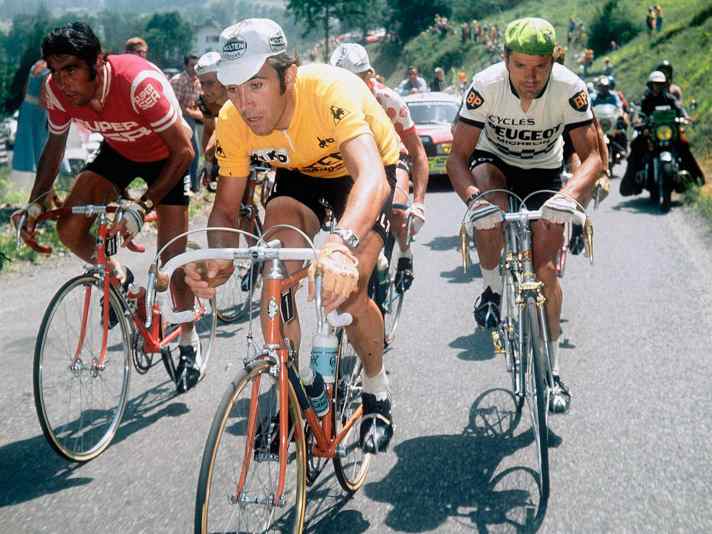

Fünfmal gewann Merckx zudem die Tour de France und den Giro d’Italia, auch das sind Bestmarken, einmal siegte er bei der Vuelta, das macht elf Triumphe bei Grand Tours – unerreicht. 97 Tage fuhr Merckx im Gelben Trikot – unübertroffen. Nur den Status als Nummer eins in der Rubrik „Tour-Etappensiege“ ist er seit Juli 2024 los – diese Position besetzt nun der Brite Mark Cavendish mit 35 Tageserfolgen, Merckx bringt es auf 34. Hinzu kommt ein Stundenweltrekord vom Oktober 1972, aufgestellt auf der Freiluft-Bahn von Mexiko-Stadt, 49,431 Kilometer, diese Bestmarke hielt 18 Jahre. Zudem ist Merckx dreimaliger Weltmeister. Nur eines der großen Events hat er in seiner Karriere nie gewonnen: Paris-Tours. Wegen seines Siegzwangs und seiner Gnadenlosigkeit auf dem Rad erhielt Merckx einen skurrilen Spitznamen: der Kannibale. Merckx sagt dazu: „Kannibale? Das stört mich nicht.“ 80 Jahre alt wird Merckx am 17. Juni 2025, die Haarfarbe wechselt nun merklich von Schwarz ins Grau, das Gehen fällt ihm an diesem Nachmittag im März schwer, Folgen eines Bruchs der rechten Hüfte. Es passierte bei einem Sturz mit dem Rennrad im Dezember des Vorjahres. Bis dahin fuhr er 70 Kilometer die Woche, zumeist mit seinen belgischen Freunden aus der Umgebung, von denen einige einst auch seine Helfer waren. Sobald es die Hüfte zulässt, will er zurück auf den Sattel.

Merckx’ Haus in Meise bei Brüssel ist ein einstiger Reiterhof, vier große Gebäude bilden dabei eine rechteckige, abgeschlossene Festung, das Büro liegt dem Wohnhaus gegenüber. Daneben befinden sich die Räume seiner einstigen Fahrradfabrik, gegründet 1980, in der nach ihm benannte Rahmen gefertigt wurden, ehe Eddy Merckx 2008 die meisten Anteile an der Firma verkaufte. Vor acht Jahren übernahm der Fahrradhersteller Ridley die Firma Eddy Merckx Bikes vollständig.

Eddy Merckx: Belgisches Kraftwerk

Merckx setzt sich an seinen schwarzen Schreibtisch, sitzen klappt gerade besser als stehen, und beginnt zu erzählen. Von seiner Karriere, seinen großen Siegen, den Coups, mit denen er seine Gegner peinigte, die ebenfalls große Klasse besaßen: Rik van Looy, Roger de Vlaeminck, Raymond Poulidor, Luis Ocaña, Bernard Thévenet. Doch wenn es drauf ankam, war er meist vorne, Eddy Merckx, geboren in Meensel-Kiezegem, 50 Kilometer östlich von Brüssel. Aufgewachsen ist er in Woluwe-Saint Pierre, dort betrieben seine Eltern ein Lebensmittelgeschäft. Den Laden gibt es nicht mehr, aber der Ort, an dem er stand, heißt inzwischen Square Eddy Merckx, Eddy-Merckx-Platz. Eddy ist die Abkürzung für Merckx’ eigentlichen Vornamen Édouard, außerdem trägt er den Ehrentitel Baron, doch angesprochen werden möchte er immer nur so: „Eddy, das reicht. Den Titel Baron hat mir König Albert II. 1996 verliehen. Das bedeutet mir nicht viel.“ Das Kraftwerk Merckx produzierte von März bis Oktober. Und danach wechselte Merckx auf die Sechstagebahn und bezwang auch dort seine Kontrahenten. Wie war das möglich? „Ich habe auf jeden Fall gute Gene mitbekommen“, sagt Merckx in Meise. Mitbekommen aber hat er zudem eine große Leidensfähigkeit, gemischt mit einem unersättlichen Ehrgeiz.

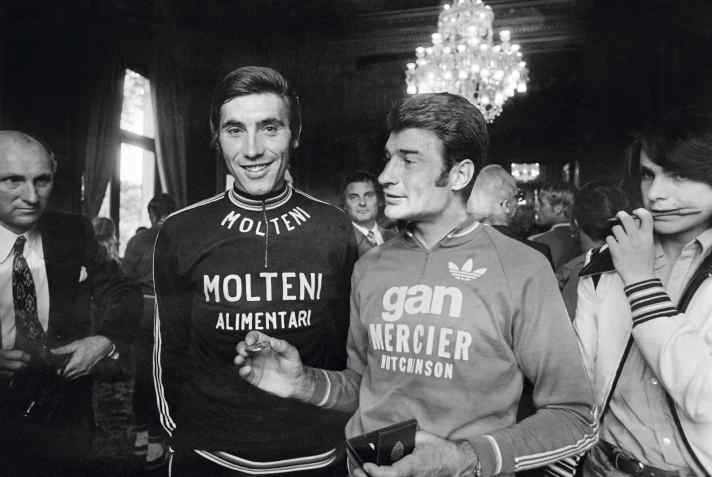

Seine wohl größte Show bot Merckx am 15. Juli 1969, es war die 17. Tour-Etappe, Start war in Luchon, das Ziel in Mourenx, 214 Kilometer, die über etliche Passhöhen der Pyrenäen führten. Der Tour-Debütant, 24 Jahre alt, Träger des Gelben Trikots, gönnt seinem belgischen Teamkollegen Martin van den Bossche nicht den Bergpreis auf dem Tourmalet. Stattdessen sprintet Merckx selbst zu diesem Prestigeerfolg. Der Grund: van den Bossche hatte seinem Kapitän am Vorabend offenbart, dass er das Team wechseln werde, von Faema zu Molteni. Das verstimmte Merckx so sehr, dass er nach vorne stürmte. Und dort blieb.

Das bedeutete: Er musste die restlichen 140 Kilometer als Solist bis zum Ziel durchhalten. Auf dem Weg dorthin ging es noch über den Soulor und den Aubisque, eine wahnsinnige Aktion, bei der er in der Hitze des Tages Gefahr lief, bei einem Schwächeanfall alles zu verlieren. Doch nach 7:05 Stunden erreichte er als Erster das Ziel. Seine besten Verfolger hatte er um fast acht Minuten distanziert. Der Franzose Roger Pingeon blieb hinter Merckx in der Gesamtwertung, wies aber bereits 16:18 Minuten Rückstand auf, die sich bis Paris auf fast 18 Minuten erhöhten. Jacques Goddet, damals Tour-Direktor und Chefredakteur der „L‘Équipe“, glaubte die Reinkarnation von Attila dem Hunnen gesehen zu haben und überschrieb seinen Artikel mit: „Merckissimo“. Sein Fazit: „Zum Abschluss ist zu sagen, dass die Tour niemals vor Paris gewonnen ist. Eddy Merckx hat auch diese Legende zerstört.“

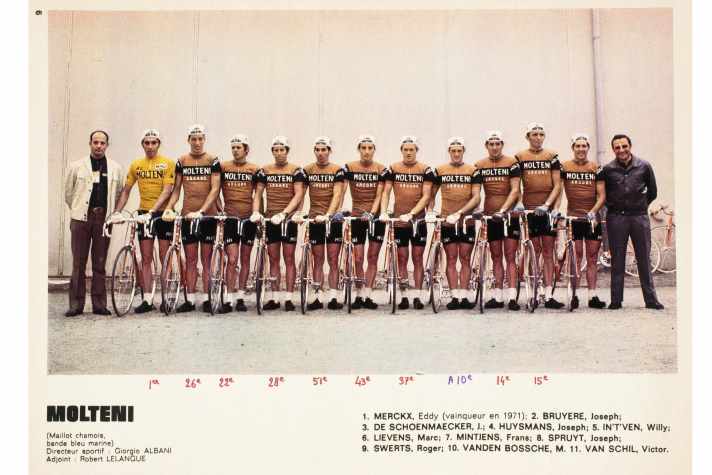

Merckx setzte bei seinen wahnwitzigen Exkursionen vor allem auf belgische Helfer. Zehn Jahre fuhr er in italienischen Teams, für Faema, Molteni und Fiat. Italienischen Adjutanten indes traute er nicht, den Fahrern aus seinem Nachbarland auch nicht: „Keine Holländer“, war sein Mantra. Stattdessen Belgier, treue Diener allesamt, Männer, die er als seine Familie bezeichnete, Kollegen wie Jos Huysmans, Victor van Schil, Jos de Schoenmaker, Joseph Bruyère und nach dem Eklat von Mourenx auch wieder van den Bossche, denn die beiden waren zwei Jahre später bei Molteni erneut vereint.

Mourenx betrachtete Merckx nicht nur als ein Strafgericht für van den Bossche, sondern auch als Revanche für Savona, den Ort, an dem er am 2. Juni 1969 vom Giro ausgeschlossen worden war – im Rosa Trikot. Der Grund war eine positive Dopingprobe, entdeckt wurde das Aufputschmittel Femcamfamin. In diesem Fall überwogen allerdings die Merkwürdigkeiten. Merckx sagt dazu: „Sie haben die A- und die B-Probe in derselben Nacht analysiert, ohne dass jemand aus meiner Mannschaft dabei gewesen wäre – das ist nicht korrekt. Und zudem sind die Flakons, die analysiert wurden, verschwunden.“

Ränkespiele?

Am Abend zuvor hatte Rudi Altig, damals Teil der Salvarani-Auswahl, im Auftrag seines Kapitäns Felice Gimondi das Zimmer von Merckx aufgesucht. Altig bot Merckx eine hohe Geldsumme an, wenn er Gimondi gewinnen ließe. Merckx lehnte ab und war kurz darauf positiv. Den Giro gewann schließlich tatsächlich Gimondi.

Savona entwickelte sich zu einer Staatsaffäre, belgische Minister ergriffen Partei für Merckx, und dennoch: Das Reglement sah in einem solchen Fall eine Sperre von einem Monat vor. Merckx würde somit nicht bei der Tour starten können, die am 28. Juni in Roubaix begann. 1969 aber wollte Merckx dort debütieren, zumal das Rennen Station in seinem Heimatort Woluwe-Saint-Pierre machte. In seiner Verhandlung sprach ihn die damals dafür zuständige Internationale Vertretung der Berufsfahrer schließlich frei, Begründung: Im Zweifel für den Angeklagten. Merckx war also wieder im Rennen. Und wie die Dinge so spielten: Sein erstes Gelbes Trikot übernahm er im Sommer 1969 im Anschluss an ein Teamzeitfahren nach Etappe 1 b in: Woluwe-Saint-Pierre.

In seiner Karriere wurde Merckx zwei weitere Male positiv getestet. 1973 nach seinem Sieg bei der Lombardei-Rundfahrt, die entdeckte Substanz war Norephedrin. Merckx wurde daraufhin der Sieg aberkannt, zudem erhielt er eine einmonatige Sperre. 1977 rasselte Merckx im Anschluss an den Flèche Wallonne erneut durch eine Dopingkontrolle. Diesmal handelte es sich um das Stimulans Pemolin, erneut erhielt er eine Sperre von einem Monat, sein achter Platz wurde gestrichen.

Nach Savona und seinem Tour-Sieg hatte Merckx 1969 noch ein weiteres einschneidendes Erlebnis. Am 9. September knallten Merckx und sein Schrittmacher Fernand Wambst bei einem Derny-Rennen im Velodrom von Blois nach einem Sturz mit dem Kopf auf den Zement der Bahn. Wambst verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus, Merckx überlebte schwer verletzt, die Diagnose lautete: Schwere Gehirnerschütterung, Schleudertrauma, Wunden in der Kopfhaut mussten genäht werden, sein linkes Becken hatte sich verschoben, Rückennerven wurden eingeklemmt, Wirbel in Mitleidenschaft gezogen. „Blois war mein traumatischstes Erlebnis“, sagt Merckx, der Tod von Wambst „war ein Schock“. Der Beckenschiefstand verfolgte Merckx fortan während seiner gesamten Karriere: „Nach Blois habe ich nie wieder die gleiche Effizienz in den Bergen gefunden. Der Schmerz wurde chronisch.“

Eddy Merckx: Tiefschlag mit Folgen

Zwei weitere dramatische Zwischenfälle prägten Merckx’ Vita, beide ereigneten sich bei der Tour 1975, damals duellierte er sich mit dem Franzosen Bernard Thévenet um den Toursieg. Zunächst wurde Merckx, noch im Gelben Trikot, im Finale der 14. Etappe kurz vor der Passhöhe des Puy de Dôme von einem französischen Zuschauer attackiert, der ihm einen Leberhaken verpasste. Merckx, gezeichnet von dem Schlag, verlor eine halbe Minute auf Thévenet. Merckx selbst identifizierte auf der Abfahrt den Täter, einen Mann namens Nello Breton, und verklagte ihn später auf Schadensersatz. Zum Prozess kam es Monate später, Breton jedoch erhielt nur eine symbolische Strafe: Er musste einen Franc an die Staatskasse entrichten.

Einen Tag nach dieser Aktion verlor Merckx sein Gelbes Trikot, das er sich danach niemals mehr überstreifen konnte. Und drei Tage nach dem Lebertreffer stürzte er schwer beim Einrollen vor dem scharfen Start der 17. Etappe in Valloire, am Fuße des Galibier, nach einer Kollision mit dem Hinterrad des Dänen Ole Ritter: Merckx brach sich einen Wangen- und einen Kieferknochen. Er nahm dennoch das Rennen auf, Begründung: „Ich war Zweiter im Gesamtklassement. Ich wollte meinem Team die Prämien sichern. Das war pure Verrücktheit.“ Merckx fuhr die Tour zu Ende, wurde Zweiter und erhielt in Paris tosendem Applaus und damit endlich große Anerkennung von Seiten des französischen Publikums. Das hatte die belgische Siegmaschine zuvor sehr skeptisch betrachtet.

Die Tour 1975 leitete auch Merckx’ Abschied ein, 1977 zeigte er sich noch einmal bei der Frankreich-Rundfahrt, mittlerweile 32 Jahre alt, doch er war nicht mehr in der Lage, in die Entscheidung einzugreifen. Merckx belegte hinter dem sensationellen deutschen Tour-Debütanten Dietrich Thurau Rang sechs. Und im folgenden Frühjahr war es vorbei. Am 19. März 1978 startete Merckx zum letzten Mal, er hatte sich beim belgischen Omloop van het Waalsand im Startort Sint-Niklaas eingeschrieben, am Ende wurde er Zwölfer. Das Kraftwerk konnte nicht mehr produzieren.

Eddy Merckx, Vater von Tochter Sabrina und Sohn Axel, der ein bescheiden erfolgreicher Radprofi war, und Großvater von fünf Enkeln, ist Belgiens Sportler des 20. Jahrhunderts. Und daheim eine Art Staatsheiliger. Doch trotz aller Popularität ist Merckx ein stets aufmerksamer, freundlicher Gastgeber, der manchmal nicht verstehen kann, warum er so viel Aufmerksamkeit und so viele Ehrungen erhält.

Und davon gibt es viele. In Brüssel ist eine Haltestelle der U-Bahn-Linie 5 nach ihm benannt. Er ist zudem Ehrendoktor der Freien Universität in Brüssel. An der Côte de Stockeu, einem Hügel, der Teil des Rennens Lüttich-Bastogne-Lüttich ist, wurde im April 1993 ein Merckx-Denkmal eingeweiht. Dazu sagt er: „Das ist alles für mich nicht so wichtig. Wichtig ist, dass ich der beste Fahrer meiner Generation war. Und das war ich ja wohl.“ Das war er definitiv. Widersprechen wird ihm niemand.

Eddy Merckx – Die wichtigsten Erfolge

Insgesamt: 525 Siege auf der Straße, davon 80 als Amateur; 98 Siege auf der Bahn

Monumente

- Mailand-San Remo: 1966, 1967, 1969, 1971, 1972, 1975, 1976 (Siegrekord)

- Flandern-Rundfahrt:1969, 1975

- Paris-Roubaix: 1968, 1970, 1973

- Lüttich-Bastogne-Lüttich: 1969, 1971, 1972, 1973, 1975 (Siegrekord)

- Lombardei-Rundfahrt: 1971, 1972

Wichtige Klassiker

- Flèche Wallonne:1967, 1970, 1972

- Gent-Wevelgem: 1967, 1970, 1973

- Amstel Gold Race: 1973, 1975

Weltmeisterschaften

- 1967 in Heerlen (vor Jan Janssen, Niederlande, und Ramon Saez, Spanien)

- 1971 in Mendrisio (vor Felice Gimondi, Italien, und Cyrille Guimard, Frankreich)

- 1974 in Montreal (vor den Franzosen Raymond Poulidor und Mariano Martinez)

Grand Tours

- Giro d’Italia: 1968, 1970, 1972, 1973, 1974 (Rekord); 24 Etappensiege

- Tour de France: 1969, 1970, 1971, 1972, 1974 (Rekord); 34 Etappensiege

- Vuelta: 1973; 6 Etappensiege

Wichtige Rundfahrten

- Paris-Nizza:1969, 1970, 1971

- Critérium du Dauphiné: 1971

- Tour de Suisse: 1974

Weitere Errungenschaften

- Super Prestige-Wertung (bester Fahrer des Jahres, ermittelt durch ein Punktesystem der wichtigsten Rennen) 1969 bis 1975

- Stundenweltrekord 25. Oktober 1972 auf der Freiluft-Bahn von Mexiko-Stadt, 49,431 Kilometer